弥生時代の大和(奈良)って?⑤ 三輪山の麓にあった『芝遺跡』&大和盆地の弥生集落まとめ

弥生時代の終わりに突如現れた『纒向遺跡』。その『纒向遺跡』ができる前の大和盆地について、調べています。

ここでは、「纏向遺跡」のすぐ南にある大規模集落『芝遺跡』について紹介します。

【芝遺跡の概要】

弥生時代の中期~後期を中心に栄えていた大規模集落です。3世紀に纒向の都が築かれるまでは桜井市における中心集落でした。

ただし、調査が進んでおらず、集落内部の構造や環濠の有無はまだよく分かっていない情報が足りない遺跡です。

大神神社のすぐ近くにある 大型の集落遺跡ですので、三輪山での祭祀にも関わっていた可能性があります。

【大和盆地の弥生時代の大型集落まとめ】

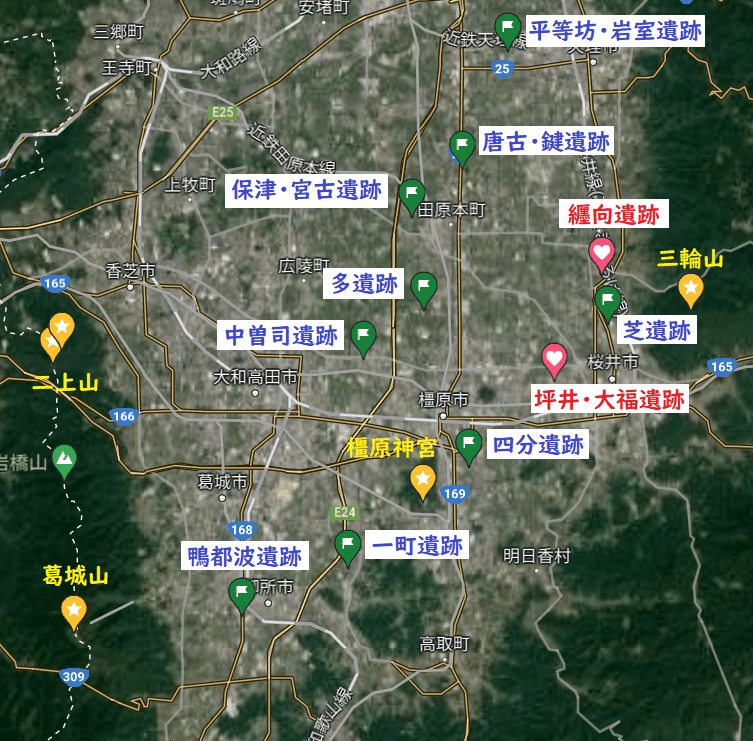

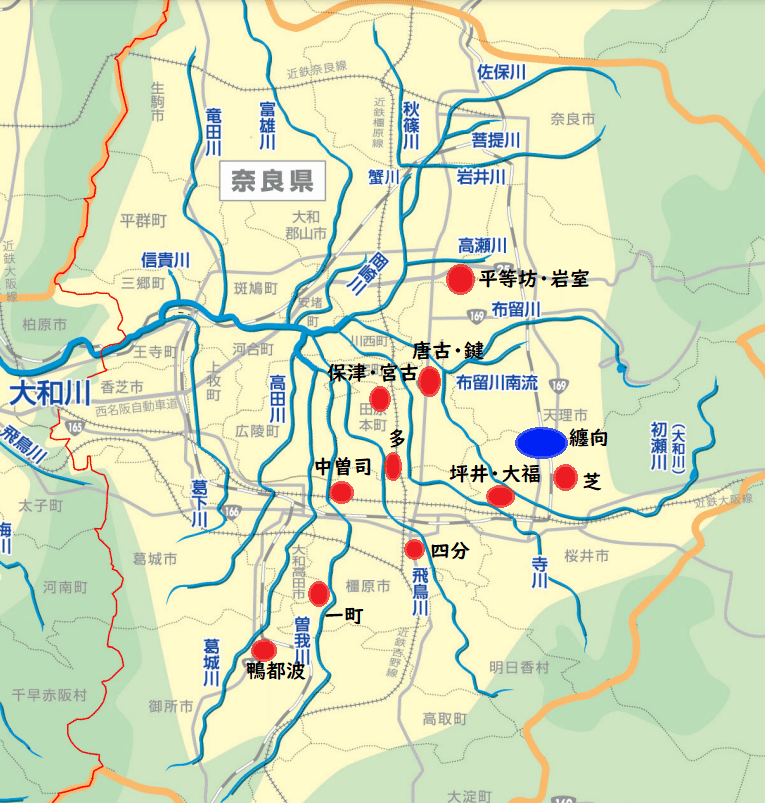

纒向遺跡は、弥生時代までは過疎地だったというお話がありますが、大和盆地は大型集落がいくつもありました。大和盆地における拠点集落となるような弥生遺跡をピックアップしてみます。

【1】『平等坊・岩室遺跡』 天理市

弥生時代の始めから古墳時代前期までの大規模な集落遺跡。弥生時代中期には何条もの濠が集落を巡り、最も栄えた。

【2】『唐古・鍵遺跡』田原本町

以前の記事(唐古・鍵遺跡)で紹介

中期後半の銅鐸生産拠点

【3】『保津・宮古遺跡』田原本町

以前の記事(唐古・鍵遺跡)で紹介

鏡作伊多神社が位置する遺跡

【4】『芝遺跡』桜井市

この記事で紹介。大神神社の近く

【5】『坪井・大福遺跡』橿原市

以前の記事で紹介。唐古・鍵遺跡が衰えた時期から、銅鐸を割って青銅器生産を実施

【6】『多遺跡』橿原市

過去の記事で紹介した多坐弥志理都比古神社が位置する遺跡。神武塚で祭祀が行われていた場所です。⼤規模な環濠集落。弥生土器、木器、銅剣などが出土。

【7】『中曽司遺跡』橿原市

宗我坐宗我都比古神社が位置する遺跡。弥生時代前・中・後期をはじめ古墳時代前期までの遺構と土器、石器、木製品(鍬・杵)などの遺物が多量に出土。

【8】『一町遺跡』橿原市

弥生時代前期から後期まで継続して営まれた中心的集落。石器類では石包丁、石鏃、磨製石剣、砥石などが出土。

【9】『四分遺跡』橿原市

「紀伊型甕」と「大和型甕」の折衷型である「四分型甕」が見られる。

【10】『鴨都波遺跡』御所市

以前の記事(鴨都波遺跡)で紹介。

過去に紹介した鴨都波神社が位置する南葛城で最大の拠点集落。「紀伊型甕」が見られる。

これらは大和川の支流沿いに発達していたようです。

<まとめ>

弥生時代の終わりに突如現れた『纒向遺跡』。その『纒向遺跡』ができる前の大和盆地について、いくつもの大型環濠集落の遺跡がありました。

このように大きな環濠集落がいくつもあるということは、弥生時代の大和盆地にはその人口を養うだけの水田耕作がなされていたことが伺えます。

大和川と言う利水に優れた川があり、魅力的な地域だった事が伺えます。

そして、北九州を中心としていた「銅鏡文化」が、3世紀に大和地方を中心とする古墳文化にシフトしていきます。その古墳には「銅鏡」が埋葬されるようになります。

こういった考古学的な視点に、「古事記や日本書紀」といった伝承の記載がどのように重なるのかを、次回以降の記事で考察していきたいと思います。