中学受験 サピックス5年生 国のはじまり(2)

前回は「時代の特色」について書きました。

今回は、「歴史史料」、「遺跡の位置」についてです。

文字史料として、

「漢書地理史」→「後漢書東夷伝」→「魏志倭人伝」→「宋書倭国伝」

以上の四つです。

「漢書地理史」

漢についての歴史書で、その一部が地理史です。

「紀元前1世紀ごろ、楽浪郡の先の海の中に|倭人《わじん》がいて、百余国(百あまりの国)にわかれており、 定期的に贈り物を持ってやって来た」と言われています。

「倭人」という表記がはじめて出てきます。後に「日本人」ということになります。日本という国号を対外的に使ったのは7世紀後半だといわれています。

「後漢書東夷伝」

「漢」は「前漢」と「後漢」に時代が分かれました。その「後漢」の歴史書の一部に「東夷伝」があります。

「1世紀のなかば、倭の奴国(なこく、なのくに)の王が漢(後漢)に使いを送り、皇帝から金印を授けられた」と書かれています。この「金印」が博多湾の志賀島で発見されたものだとされています。

「魏志倭人伝」

「239年から卑弥呼がたびたび魏に使いを送り、魏の皇帝から親魏倭王の称号と、銅鏡100枚などを授けられた」と書かれています。

邪馬台国は、弥生時代で、倭人伝によると「税のしくみ」や「身分の上下」もあったということがわかっています。

「宋書倭国伝」

の中の「倭王武の上奏文」

「わたしの父祖たちは、みずからよろい・かぶとに身をかため、山や川をわたり歩いて、休息するひまもありませんでした。そのおかげで、東では蝦夷の55か国を平らげ、西では熊襲の66か国をおさえ、さらに海をわたって朝鮮半島の95か国をしたがえました。」と書かれています。

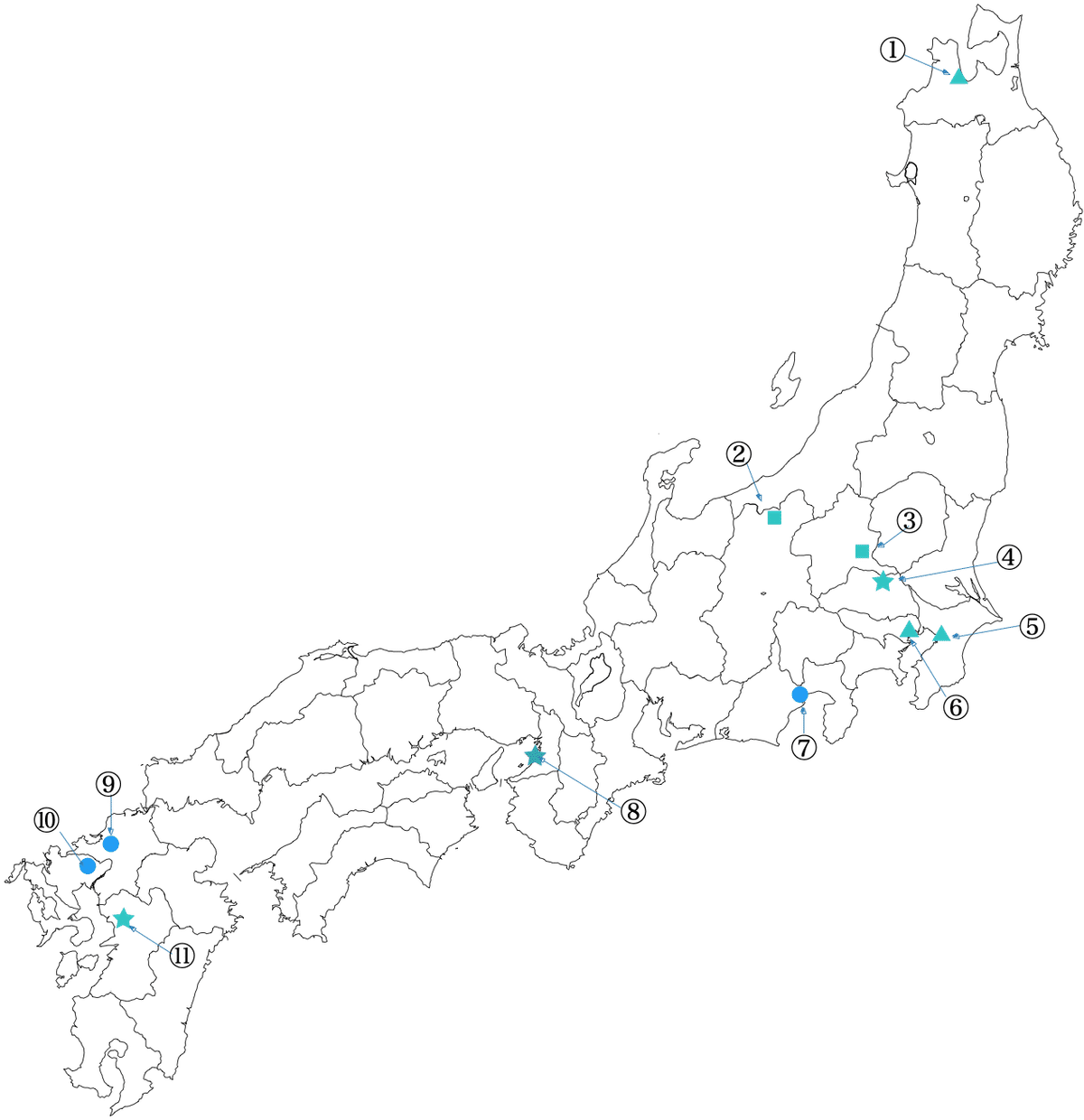

次は遺跡関係です。

各遺跡の名前と何時代のものか、場所の確認をしておきましょう。

岩宿遺跡:群馬県みどり市。相沢忠洋が発見。

野尻湖遺跡:長野県。オオツノシカ、ナウマンゾウの化石が出土。

三内丸山遺跡:1990年初頭に本格的に発掘が始まりました。青森市にあります。栗の栽培。

大森貝塚:明治時代にモースが東京都大森で発見。

加曽利貝塚:千葉市にある最大の貝塚。

板付遺跡:福岡市にある日本で最古の水田跡がある遺跡。弥生時代の初期。

吉野ヶ里遺跡:大規模な環濠集落が発見されました。

登呂遺跡:静岡市にある弥生時代の遺跡。吉野ヶ里遺跡発見の前は弥生時代の代表的な遺跡でした。

志賀島:「金印」が出土した博多湾の島。江戸時代に発見されました。

江田船山古墳:熊本県の遺跡。「ワカタケル大王」の銘がある鉄刀が出土しました。

稲荷山古墳:埼玉県の遺跡。「ワカタケル大王」の銘がある鉄剣が出土しました。

大仙古墳:堺市にある面積最大の前方後円墳。仁徳天皇の古墳だという言い伝えがあります。

地図の番号は説明文の順番とは関係ありません。文章の中に位置は書いてあります。

いいなと思ったら応援しよう!