週末旅をお勧め(62回目):一泊二日で尾道・福山・三原を散策

62回目の投稿は尾道を中心にして福山と三原を回る旅です。尾道は広島から東に向かって旅をするときに少しだけ回りましたが古寺巡りは全部行わなかったので、今回は全部行こうと計画し、福山と三原は駅から近い範囲だけを少し回ろうとした一泊二日です

【1】今回の旅の目的

尾道の古寺巡りを行うことと浄土寺の奥の院展望台から尾道水道を見ることと、八坂神社のかんざし灯篭を確認し、福山と三原は駅付近を散策することです

【2】尾道への旅の計画(移動・宿)

今回の旅では往復の飛行機と一泊の宿泊はダイナミックパッケージで予約

移動:羽田⇔広島の航空券はJALダイナミックパッケージで予約

移動:公共交通機関を利用する

宿泊:尾道のホテルをダイナミックパッケージで予約

【3】おおよそのルート

1日目:羽田空港(06:50)→JAL253→(08:25)広島空港→尾道散策→尾道(泊)

2日目:尾道→福山散策→三原散策→広島空港(20:35)→JAL266→(21:50)羽田空港

【4】尾道旅行の写真レポート

(1)1日目の行程

◆羽田空港~広島空港~白市~尾道~市内散策~尾道(泊)

初日は羽田から早い便で広島空港に移動し尾道で古寺巡りをする計画で6時台に搭乗口で案内を撮影

撮影した後は横の窓から乗っていく搭乗機を撮影。JALの主力の小型機の737である

離陸動画を撮影しながら静止画も撮影する。朝のオレンジ色に染まる羽田空港

離陸して少し上昇した時の羽田空港もオレンジ

この離陸で撮影した動画はこれです

高度を上げながら目的地の西に向かう時にはスカイツリーを回り込む様にターンしていきます

水平飛行になり少し西に飛行したところでA席を確保した目的が見えてきました。綺麗な富士山です

富士山を見るためにA席を選びましたが終始日光があたり窓が汚れていて地上風景が綺麗に見える事が少なかったですが、広島空港に近づいたので撮影してみました

広島空港に着陸して滑走路から誘導路に出た所で滑走路を撮影しました

誘導路をターミナルに向かって進んでくるとターミナルビルがやっと見えてきました

この広島空港に着陸する時の動画も撮影しました

スポットで停止しました。遠くには国際線のチャイナ・エアラインの機材が見えます

今回の旅行は尾道が最初の目的地です。尾道には空港連絡バスがないので路線バスでJR西日本の山陽本線白市駅に移動し、そこから普通列車で尾道駅に向かいます

白市駅に到着しました。ダイヤ通りでも乗り継ぎ時間は2分なので急いでプラットホームに向かいますが、suicaが使えるので便利でした

ホームに出るとすぐに電車がやってきました。行先は糸崎行きで尾道の一つ手前です。糸崎駅は呉線との分岐駅であり車庫もあるので終点の事が多いです

糸崎駅に到着です。乗り継ぎですがダイヤはちゃんと組まれていてホームの反対側の電車に乗り継ぎですぐに発車するのでほとんど直通と同じ時間ですね

尾道駅に到着しました。前に来た時の尾道駅とは違うような気がします。駅前整備で駅舎も建て替えたのでしょうか

蘇和稲荷神社は尾道の駅前広場にある神社で近代的になった駅前とは雰囲気が違います。とは言っても由緒正しい神社の様ですが狛犬さまでなくお狐さまなので稲荷社なのでしょうか

尾道駅前は再開発で整備されたのでした。その事業の記念のモニュメントが駅前広場にありました

尾道の商店街はアーケードになっています。地方の商店街は寂れている事も多いのですが観光地なので新しいお店も出来ています。この写真は駅から入った所で「芙美子通り」と呼ばれています

商店街から南に抜ける通りがあり、そこには石畳が敷き詰められているので石畳通りと呼ばれていて、突き当りの海岸線にはモニュメントが見えます。あのモニュメントは後ほど確認に行きます

商店街の中に神社のような一角があり御旅所と書かれていて御神輿が展示されていました

古寺巡りの前に神社に立ち寄りました。海岸線にある神社は住吉神社です

住吉神社の境内には力石が置かれていました。港湾の労働者がこれらの石を持ち上げて力比べをしたそうです。持ち上げた人の名前が掘られています

尾道は「尾道三部作」など映画の舞台となっている町で、映画資料館があります。建物の前には大きな古い映写機が置かれています

尾道市役所の前にイノシシのモニュメントがありました。この像のオリジナルはイタリアのフィレンツェにあるそうですが、そのレプリカが何故ここにあるのでしょうか?

いよいよ古寺巡りのスタートです。古寺巡りは尾道の日本遺産に指定されている4つの古寺(浄土寺、西郷寺、西國寺、常称寺)と尾道の路地を歩くコースですが「おのみち」のパンフレットでは先ほどの4寺を含め25寺が書かれているのでそこを巡る予定ですが東から西に向かって歩くことにします。最初は浄土寺で尾道のいちばん東の地区にあるお寺の山門です

浄土寺の本堂には五色布が掛けられ提灯も上げられていました

浄土寺には立派な多宝塔があります。多宝塔は一階が四角形で二階が円形の建物と認識していますが、それと同じ造りでした。この多宝塔は再建されたものですが、その再建は鎌倉時代に行われたそうで、国宝に指定されています

浄土寺の境内の一角に丹羽神社(高野大明神)がありました。この写真はその本殿です

尾道のお寺巡りのいちばん東にあるお寺で、この写真はその本堂を撮影しました

古寺巡りを東から始めたのは今回の旅行の一番の目的の浄土寺の奥之院とその近くの展望台からの眺める事で、それを最初にしてみようということです。その奥の院への山道の入口は墓地の手前の橋を渡っていきます。この橋の所には大正天皇の即位を記念して建てられた碑があります

墓地を抜けると徐々に山道になってきます

山道には目印の様に仏様が置かれています

奥之院の入口には天空の鳥居と呼ばれている鳥居が山道にあります

天空の鳥居の所は見晴らしが良く尾道水道と尾道の街が良く見えます

大きな岩(不動岩)が張り出している所を少し屈んで歩いていく所があります

浄土寺の奥之院まで登ってきました。奥之院は近代的な建物でした。この様な立派な建物を山の上に作るのは大変だと思われますが秘密があります。浄土寺から登ってくる山道は徒歩ですが、実際には北側には車道があり奥之院に来るには車でも来ることが出来ます

浄土寺の奥之院がある山は浄土寺山と呼ばれていて、その山頂には展望台があります

展望台から見た尾道水道と尾道の街です。この風景を見るためにここまで登ってきました。この展望台からの眺めは手前の木々が張り出して尾道の町がよく見えませんね

奥之院から少し下った所の大きな岩の上が展望台になっています。先ほど張り出していた岩の上で。ここからだと尾道の町もよく見えていて山頂の展望台よりはよく見えますね

奥之院から降りてきて次のお寺に行く時は下まで降りずに浄土寺の山門前の道を西に進みます。最初に撮影した山門は鉄道の下の国道から登ってきたので見上げるような撮影でした

浄土寺から海徳寺まで歩いて来ました。お寺は少し横道に入った所にあります。海徳寺は1287年に一遍上人が開祖したと伝わっていて、上人の像がありました

西郷寺の山門です。西郷寺は時宗で本堂は日本最古式の本堂だそうです

この本堂は1353年に足利尊氏の寄進を受けて建立されたもので重要文化財になっているそうです。見た感じはとても綺麗で600年以上経っているとは思いませんね

お寺の境内にはユニークな形の七福神がありました

西郷寺から西國寺に行く途中にある金剛院の本堂の写真で、新しいもののようで左右の窓のようなのがお寺らしいです

金剛院と西國寺の参道の間に小さな神社がありましたが、地図にもお堂にも鳥居の扁額でも神社の名前がわかりませんでした。写真がボケボケで使えないのですが本殿の横に「重軽天狗」というのがありました。(鳥居の柱の横に文字だけが確認できます)

金剛院から来ると西國寺の参道の途中に出ます。仁王門が下の方にあり本来なら下って仁王門からまた登るべきですが、このまま上に登ります

本堂に登る石段の途中の左側にあるお堂です。閻魔王と極彩色の十王の像が安置されているそうです

石段を登った正面は金堂です。ご本尊を安置するのが金堂で、西國寺のご本尊は国の重要文化財に指定されている薬師如来さまです

いちばん大きな建物は持佛堂で右側の玄関は唐破風の屋根になっています。持佛堂の左は不動堂でその左は毘沙門堂です

西國寺はとても大きな寺で大師堂もありました。大師と言えば弘法大師空海ではないかと思います

大きな建物の左側は不動堂で右は持佛堂です。ここも十王堂と同じく閻魔王と十王が安置されています

重要文化財の三重塔で1429年に足利義教により建立されたそうです

三重の塔はかなり高い所にあり登って来たのでそこから尾道の街と尾道水道を撮影しました

三重塔から下ってきて参道の石段で下る前に撮影した風景で、山の上には先ほど登ってきた浄土寺の奥之院と展望台が見えます

西國寺の境内を回った後に参道を一番下まで降りてきて仁王門を通り撮影したものです。鎌倉末期のもので広島県の重要文化財に指定されていて大きなわらじが下がっています

西國寺の山門からまっすぐ降りてきて山陽本線の手前の左手が浄泉寺です。このお寺の本堂で有名なのは鬼瓦で、たたみ16畳の大きさがあるそうです

お昼の時間になったので古寺巡りは中断して昼食を食べに向かいます。昼食場所は尾道本通りに向かいます。通りを歩いていると味のある古そうな建物があり撮影しました。かえってGoogleMapで確認すると尾道市職員労働組合の建物でした。建物は旧住友銀行の尾道支店で1904年に建築され、尾道市役所の分庁舎になっていたので、その関係で市職員の労働組合の建物になっているみたいです

尾道の昼食として「尾道ラーメン」を考えていたのですがお休みの所が多かったので、尾道本通りにあるこの食堂に入りました

日替わりのご飯はカツカレーでした。カツカレーのゆで卵のトッピングにオニオンスープとサラダ。デザートにサツマイモのきんとんと自家製コーヒー牛乳でした

午後は浄泉寺の続きで尾道本堂りを歩いて東に向かいますが途中の八坂神社に来ました。ここは旅行の目的の一つで「かんざし燈籠」を見るためで、それを見に来ました

昔に井戸に身を投げた女性がいて、その幽霊がこの大銀杏の所に出て「かんざしをください」と悲しい声で訴えていた。それを慰めるように有志がお金を出して奉納したかんざしのような燈籠です

鳥居をくぐって本殿に近づいて撮影しました

八坂神社に背を向けて山の方に進むと八幡神社に行けます。商店街の所にまず石の鳥居が現れます

石鳥居をくぐってさらに進むと国道2号線の手前に隋神門があります。参道はまっすぐですがくぐった先は国道で横断歩道はなく西の信号の所まで迂回します

八幡神社の参道は山陽本線を渡っていく必要があります。踏切で引っ掛かり桃太郎牽引の貨物列車が通過して行きました

踏切を越えると左右に燈籠があり、その向こうに鳥居が見えてきました

鳥居を抜けると茅の輪くぐりとその向こうに本殿が見えてきました

古寺巡りの続きは浄泉寺からです。午前の最後の浄泉寺の入口に戻ってきました。入口には鐘がありすぐ横を山陽本線が通過します。山陽本線の車両は115系でダイヤモンド型のパンタグラフがいいですね

常称寺は重要文化財の本堂など大規模な保存補修工事が行われていました。塀で中には入れませんが本堂はおおよそ修理が終っているようです

大山寺の本堂の右側には日限地蔵を祀ったお堂があります

大山寺の本堂です。本堂よりも先ほどの地蔵堂の方にお参りをする方が多いそうです

尾道を有名にしたのは「尾道三部作」と言われる映画で、その最初は転校生です。その転校生の一番有名なシーンを撮影したのがこの御袖天満宮の参道の石段です

一の鳥居を抜けて石段を少し登ってくると隋神門があります

隋神門から参道の石段を見上げたもので、このアングルの写真が好きですね

石段を登りきると正面に本殿があります

境内には龍の墨絵がありました。旅行した年の干支が龍なのでそれにちなんでなのでしょうか

本殿に向かって左にある大きなクスノキで菅原道真が左遷されて大宰府に向かう途中に尾道に立ち寄り、ここに植えたという伝承のあるクスノキです

尾道の古寺巡りのルートは多くの人が歩くので色々なお店などがあります

善勝寺は天平の時代に開基されたというとっても古いお寺です。その本堂を撮影した写真で、建て直されたのはいつ頃なのかは不明ですが新しい本堂でした

慈観寺の本堂の写真です。1348年に開かれたお寺で本尊は阿弥陀如来だそうです。春の桜が終ったころに境内一面に牡丹が咲き乱れるので牡丹寺と言われているそうです

妙宣寺の山門を抜けて上がった先には本堂がありました。1334年に開基のお寺ですが幕末から明治維新の時に芸州藩の片岡大記の隊がこのお寺を本陣として尾道を鎮め福山藩の攻撃に備えたという近代の歴史も残るお寺です

古寺巡りですが神社にも立ち寄ります。ここは艮(うしとら)神社の二の鳥居ですが冠木門の立派な建物です。でも屋根が茶色っぽくなっていてあまりきれいではないのはこの後の写真でわかります

こちらが艮(うしとら)神社の本殿に行く参道です

こちらが本殿です。左右に狛犬様もいます。艮神社は境内のクスノキが有名で本殿の後ろにもあります

最初の写真で屋根が茶色かったのの原因はこれだと思います。千光寺へのロープウェイの駅がすぐ近くにあり、艮神社の二の鳥居の上をロープが渡っていて、その錆などが落ちているのでしょう

古寺巡りの次は天寧寺です。天寧寺は大きなお寺で山の上の方にまで境内が広がっています。その山門は二階があるとても立派なものでした

本堂です。本堂の中にはさすり仏さんという自分の悪い所をさすると撫でると良くなると言われています

本堂の左には五百羅漢が安置されているお堂があります

お堂の中にはびっしりと羅漢様がおりました

天寧寺には三重の塔があり、そこに行く道のよこにあった民家です。尾道はネコの町でもあり銀猫堂と書かれていました

国の重要文化財の天寧寺の三重の塔です。1388年に足利義詮が五重の塔として建立したのですが、1692年に老朽化のために三重の塔に改築したそうです

天寧寺の三重の塔の所から撮影した尾道の町です。遠くの山の上の展望台からずっと歩いて来ました

次は宝土寺です。尾道はネコの町でもあり、招き猫を作っている工房が宝土寺の境内にありました

本堂を撮影したものですが、スクーターが普通に置いてあるのがお寺が町のあちこちにある尾道らしいなぁと思いました

次は信行寺です。1214年に開かれたお寺で、本堂には阿弥陀如来が安置されています

境内にはネコちゃんがブランコに乗っているオブジェがありました

信行寺の参道は山陽本線の踏切から始まっていて、お参りに後に参道を下っていると遮断機が降りて115系の電車が通過していきました

歩いてきたルートの都合で最初に光明寺の本堂に来てしまいました。本堂はシンプルで立派な造りです。ご本尊として安置されている千手観音菩薩は重要文化財に指定されているそうです

光明寺は平安の頃からある古いお寺です。山門の所にスロープがありますが改修工事をしていて軽トラックがこのスロープを上り下りしていました

真柏(シンパク)は盆栽で有名な木ですが、とても大きく育った樹木で光明寺のシンボルにもなっています。ここにも軽トラック用の走路が設置されていました

吉備津彦神社(一宮神社)は入口の鳥居から沢山の狛犬があり、本殿はとても綺麗に整えられている神社です。この神社の境内でベッチャー祭りというのが開催されます

二階井戸の写真です。尾道は坂の町であり井戸も変わっています。鶴瓶のある所の写真ですが坂の少し下にも井戸の水を組めるようになっています

二階井戸の上から撮影した写真で、下の方に別の所から使う場所が見えますね

持光寺の山門はとても変わっていました。コンクリート製のドームのような形です。色々なお寺をまわりましたが、この形は始めてです

持光寺の本堂の写真です。このお寺は834年頃に草創されたと言われるとても古いお寺です

お寺巡りの最後は海福寺です。山門までは少し階段を登ります

この海福寺は尾道を荒らした3人の盗賊が処刑された後に、三人の首を供養したと言われていて首から上の病気を直すと伝えられています

尾道の町中で山陽本線を渡る所が多くありますが、踏切が多く一部ではガード下のようになっていますが、ここは歩道橋のようになっていました。歩いても渡れますがバイクと自転車が非常に多かったです。そういえば踏切は階段で登るのが多くスロープはここだけでした

海岸線は小さな公園になっていて尾道水道が良く見えます。その場所に先ほど見えた銅像があります。銅像には「潮」という題が書かれたプレートがありました

海岸線からは対岸の向島にある造船所が良く見えます。向島には造船所が多いですね

尾道本通りの入り口は「芙美子通り」と名前がついていて、入口には林芙美子さんの像がありました

1日目の夕食は尾道駅近くにあるお好み焼きのお店にしました

お好み焼きは広島風で海鮮焼きにしようとしましたが、尾道ならいか天焼きが地元の定番という事でそれにしました。いか天のおつまみを載せたものでした

夕食後にホテルに戻り部屋の窓から撮影した尾道水道です。まっ暗で船の灯りがないと見えないですね

いつもは旅行全体のGPSのログを地図に落としたものを紹介しますが、今回の旅行では3か所の別々の町を歩きましたので、個々に紹介します。まずは尾道を散策したものです

(2)2日目の行程

◆尾道~福山~三原~広島空港~羽田空港

この日は尾道から少し移動しての散策です。まず、朝起きた時に朝焼けで少しオレンジに染まる街と尾道水道を撮影しました。昨夜の真っ暗な写真とほぼ同じアングルですが雰囲気がだいぶ違いますね

まず福山に行くのでホテル前の通りを駅に向かっていると神社の本殿の後ろから駅前広場にでるようになっていました

ホテルから尾道駅に移動するときに駅前広場と駅舎を撮影しました。前に来たときは山の上の方にお城のような建物があったのですが、なくなっていますね

JR西日本はまだまだ古い車両が活躍しています。広島から糸崎は新しい車両が多いのですが、糸崎から東は115系などが多いですね

山陽本線は旅客列車と貨物列車の比率では貨物が多いです。この日も福山行きの電車を待っていたが下りの貨物列車が通過していきましたし、尾道から福山までにすれ違ったのは旅客列車が2本で貨物列車が2本でした

福山駅に到着です。五浦釣人像は福山駅の南口の横にある広場にあった像で、岡倉天心をモデルにしたと言われる像です

福山は駅の北側にお城がありますが南の広場にも痕跡があります。それは舟入・二重櫓台で昔あった舟入(お堀)は埋め戻されています

福山駅はお城に近い駅として知られています。この後に行く三原駅が一番近い駅とされていますが、正確にはこの福山駅が一番近い駅です。その理由は三原駅の写真で説明します。駅の北口の所には小さな広場があり、そこからは石垣と復元された天守が見えます

先ほどの写真の左側から石垣に沿って付けられた階段を登り天守が綺麗に見える所にやってきました

福山城の城内にある鐘櫓で中には鐘があるそうですが外観のみ公開されています

福山城内にある松で、どの方向から見ても美しいという事で「八方よしの松」という名前がついています

天守は有料で入る事が出来、中は資料展示がされています。最上階は展望台になっていてそこから福山の街を眺める事ができます。これは福山駅を撮影したもので駅との近さが良くわかりますね。ちょうどウェストひかりが福山を出発していきます

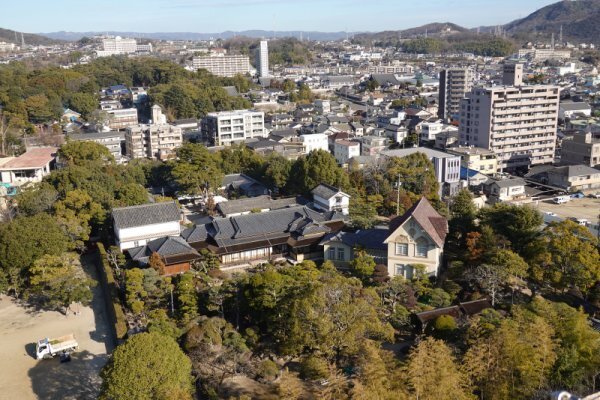

福山城址の北東の角には福寿会館という建物と庭園があるそうです。上から見た写真であとで行ってみる事にします

福山城は後ろ(北側)が特徴的なので後ろを見に行きます。左は鹿角菜櫓で右は東三階櫓があった所で、この正面には東上り盾門があった場所です

水野勝成は徳川家康のいとこで福山藩を作った人の像です。福山という町はこの人があって始まったとも言えます

福山城の特徴は北側の面には黒い鉄板が貼られていた事です。再建された建物もそれを忠実に再現しています。これは北側からの厳しい風雨から守る事と、天守が北側に寄っていて外部からの距離が近いので攻撃に対する防御の二つの面で行われたそうです

福寿会館は福山城の公園の中にある建物で海産物で財をなした安部和助が昭和初期に建てた建物とその庭園が公開されています

この建物が実際の会館で国指定の重要文化財に登録されています

日本庭園が広がっていてこの日は手入れの方が多く作業していました

次は福山城の北側のエリアにある神社にお参りするためにお城の北側に進みます。天守の北東には三蔵稲荷神社があり、ここはその入口です

境内には沢山の神社があり、そのひとつです

沢山の神社がありますが一番大きな建物がこれでたぶん稲荷神社の本殿でしょう

福山城の方から備後護国神社に行くには阿部神社を通っても行けます。その入口です。阿部神社は福山藩の藩主の阿部家の当主を祀った神社で、備後護国神社のほとんどの境内はもともとは阿部神社の境内でした

阿部神社から奥にいくと門があり、ここから先が備後護国神社への入口の様です

能舞台は修復工事中でしたがカバーはなく舞台の奥の絵が良く見えました

場所がごちゃごちゃしていて良くわからなかったのですが、ここが本殿かな?

西側の神社前広場から撮影したもので大きな屋根の建物は下拝殿です

備後護国神社にお参りした後は福山に来た一番の目的の福山八幡宮に来ました。この神社はとても大きく、東の神社と西の神社があり、それぞれ同一規模の本殿・拝殿・隋神門・石段・鳥居が並んで建てられていてると言う全国でも珍しい形式です。もともとは東の延広八幡宮と西の野上八幡宮で別の神社が一体として中央に合祭殿でつながり福山八幡宮になりました。この写真は東側の門で、ここから入り反時計回りにお参りして西の門から出てきます

東の表門を抜けると東の鳥居が見えます

鳥居をくぐった先は石段になっていて、その石段の上には東隋神門があります

東隋神門から撮影した写真で正面は東側の社殿です

隋神門の向こうは広い境内で左右に社殿があり、その左右の社殿を繋ぐまんなかに合祭殿があります

合祭殿の左には東の社殿と同じ形の西の社殿があります

東隋神門と同じ構造で西側にも隋神門があります

西の隋神門を出て石段を降りると西の鳥居があります。東の鳥居と同じ構造ですね

東門を入って東隋神門から境内に入りお参り後は西隋神門から出て西門からでました。西側も東と同じですね

龍興寺は福山八幡の東にあるお寺で石段の上に山門があります

本堂の写真で右側はソテツです。松などが多いのですがちょっと珍しいですね

尾道にも同じ名前の艮(うしとら)神社がありましたが福山にもあります。平安時代に建立されたとても古い神社です。福山藩の時代にはお城の艮(うしとら)の方向を守る神社となりました。昨日も尾道で艮神社に行きましたが尾道ではどこ基準の艮の方角だったのでしょうか

先ほどの入口から歩いてくると大きな鳥居があります。そこからは少し向きを変えて階段を登って行きます

石段を登ると隋神門があります。少し変わっていたのは隋神門の中にカラフルな傘が飾られていた事です

隋神門のもう一つの特徴は門の左右には随神様でなく極彩色の狛犬が鎮座していたことです

隋神門を入った境内での写真で中央に拝殿(本殿)があり左右の建物につながる独特の神社でした

艮(うしとら)神社の東には観音寺があり、入口には立派な仁王門があります。門には赤く彩色がされた金剛力士像が安置されていました

仁王門を抜けて行くと表門があります

観音寺の本堂です。このお寺は福山城の鬼門の位置にあり鬼門っを守っています。本堂と表門が広島県指定の重要文化財です

福山城跡の西側にあった銅像で、福山藩7代目藩主の阿部正弘です。江戸幕府の老中や老中首座として、安政の改革や日米和親条約など、幕末に活躍されました

福山の散策を終えて駅に戻ってきました。この福山で散策した時のGPSのログを地図に落としたものはこれです

福山からは山陽本線で三原に移動します。福山駅から各駅停車で30分ほどで三原駅に到着しました。お城に一番近い駅と言われていますが正確に言うとお城に食い込んでいる駅です。この写真は南口の写真でお城は北側にあります

三原の駅前広場にあるカラフルな像です。これは三原で6月に開催される「やっさ祭り」で踊られる「やっさ踊り」の像で、三原城の完成を祝って始まった踊りと言われています

三原駅の駅前から港の方に続く道はマリンロードという名前で三原名物のタコのオブジェが船のもやいを模したオブジェの上に乗っています。近くで見ると少しづつデザインが違い「怒り」「元気」など色々ありました

三原に着いたときは昼の時間帯だったのでまずは昼食にします。三原と言えばタコが有名なのでタコ天丼というメニューがあったので、ここにしました

お昼に食べたのはタコ天丼です。タコの天ぷらがのっていますが、衣ばっかりでタコの量が少なく味付けも醤油が強くて出汁感もなく完全に失敗でした

三原港にあった錨です。興安丸は長崎造船所で建造され関釜フェリーとして使われた後に引き揚げ舟として使われていたそうです。最後は三原で解体され錨がここに保存されたそうです

三原城の築城450年を記念して設置されたもので、アメリカン・ハイウェイという船の物だそうです。説明版によるとプロペラの重さは20トンで舟は自動車積載台数5000台となっていたので自動車運搬船のようです

三原港は漁港ではなく離島へのフェリーの発着のターミナルになっています。三原での時間を多くしていたのは大久野島(兎の島)に行こうかと考えていましたが、土日しか運行していないようです

三原城は浮城とも言われていて海岸線近くにあり瀬戸内から見ると海に浮かんでいるように見えた事なら呼ばれているそうです。海に近いという事で水路などで城の近くまで船が入る事が出来、その水路は船入路と呼ばれその石垣です

石垣の角の水面部分が少し乱れたようになっています。昔はこのあたりまで海でこの乱れた部分は自然の岩礁だったそうです

聖トマス小崎は1597年の豊臣秀吉のキリシタン弾圧で長崎で処刑された殉教者の一人で、京都から長崎に護送される途中に三原で母親に書いた別れの手紙が残っているとの事で、この少年の事を後世に伝えるために三原城址に近い場所に像を立てたそうです

船入路跡で実際の船着場はこのあたりだったそうです

山陽本線の南側を歩いてきて、次は駅の西側のエリアを歩くのでまずは駅に戻って来ました

駅の西にはお堀の一部が残されています。左側の建物は三原国際ホテルで、奥に見える通路の橋のような所が中門があった場所で、いまはホテルへの入口になっています

駅の北側の西にある広場の中心に隆景像があり、隆景広場という名前がついています

三原駅の北側に来ました。この写真でもわかるように三原駅が天守台と一体化しています。先ほどの中門後は南にあり三原駅はお城に一番近い駅ではなくお城の中にある駅という事になります。それも駅舎とお城の跡が一体化していますね

北西の角から撮影した写真で駅舎と天守台が一体化しているのが良くわかります

三原駅は三原城と一体化していて、北口は石垣をくり貫いた形で面白い構造でした

三原駅構内にあった「らっきー神社」で受験の祈願のために設置されたようです。三原はタコが有名なのでタコの英語の「オクトパス」にちなんで「置くとパス」で受験のためのグッツが置かれていた場所が簡易的な神社の様になっています

天守台跡を見た後は大島神社に行きます。大島神社はちょっと面白い神社です。そこにはこの昔からの風情のある桜橋を渡っていきます

大島神社に行く途中にあったお寺の成就寺で歌舞伎作者の並木宗輔にゆかりのあるお寺だそうです

その近くには正法寺があり、この写真は石段の上にある山門です。この石段はかなりの段数があり三月のひな祭りの時期には毛氈が敷かれひな人形が飾られるそうです

山門をくぐった所の正面に見えてくるのが本堂です

大島神社はこの並んでいる鳥居があり、それがあるのが特殊な神社と説明した理由です

長い鳥居をくぐって登っていくと本殿があります

大島神社は高台にあるので三原市を俯瞰できるので撮影してみました。右の方には先ほど登ってきた鳥居の列を撮影してみました

三原は「だるま」の町でもあり西国街道沿いにはだるまのオブジェが置かれています。そのダルマは石造りでここに置かれているのだけ綺麗に色が塗られていました

横山大観が好きだった「酔心」という日本酒の造り酒屋で、建物は国の登録有形文化財になっています

三原の駅から北東のエリアはお寺が集まっている場所です。そのエリアのお寺を歩いてみました。三原は「だるま」も有名でだるまのお寺とも言われているのが、この極楽寺です。本堂は江戸時代の中期の建造物です

松寿寺は三原の東の方にある三重塔があるお寺です。三重の塔は少し高い所にあり山門までも少し登ります

山門をくぐっていくと本堂が正面に見えます

本堂の右から後ろに登る道があり、その先に三重の塔があります

観音寺は松寿寺の北側にあるお寺で、石段の先に山門があります

本堂はとても立派でした

観音寺のさらに北側には地蔵堂がありました。お勤めをされているようで読経が聞こえていました

専福寺は小早川隆景の有力な武将の末近四郎三郎信賀ゆかりの寺です

善教寺は浄土真宗のお寺で神明大橋の近くにあります。本堂はとても大きく立派なものでした

『江戸の水はね』で和久原川はこのあたりで下流に向かって左に流れを変えています。右側は城郭でありそれを保護するために流れを緩和する「はね」が設けられ今でも残っています

古浜北公園の燈籠でガイドマップの「たこつぼがいっぱい!」という場所の近くに公園があり、そこに燈籠がひとつありましたが説明もなく何だったのか不明です。海岸に近い所なので昔は灯台のような灯りだったのでしょうか?

三原の散策マップに「たこつぼがいっぱい!」とあり、どんなものか来てみたらこれでした。これが観光マップに乗っているとはビックリです

海岸線を歩き三原港からマリンロードで駅に戻ってきました。2日目の夕食は広島空港でとも思っていたのですが空港は高いので少し早いのですが三原で時間があったので駅の北口にあったこのお店にすることにしました

夕食はお好み焼きですが三原市独特の三原焼です。広島風のお好み焼きですが具材に鳥モツが入っているのが特色です

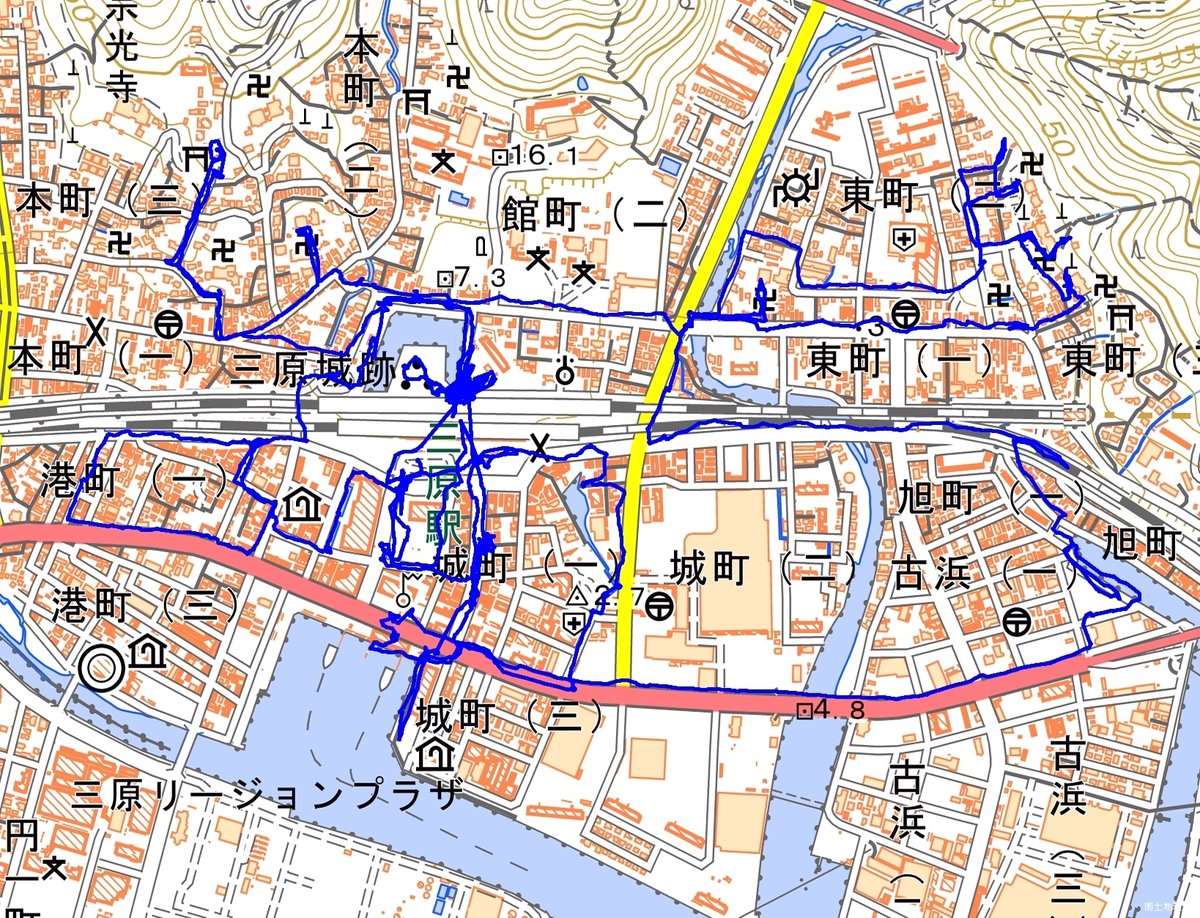

夕食後は空港連絡バスで広島空港に移動し羽田に戻ります。三原を散策した時にGPSで記録したログを地図に落としたものを紹介します

連絡バスで広島空港に到着し展望デッキで駐機しているANAの機材を撮影しました。昔は有料でしたが今は無料開放されています

帰りの飛行機の搭乗口の写真を撮影しました

空港のサクララウンジで休憩した後に定刻になり機内に入り隣のスポットにいたANAを撮影しました

離陸する時、ターミナルの横を通り過ぎるので撮影しました

この広島空港を離陸する時の動画を撮影しました

広島空港から飛行してきてシートベルト着用のサインが点灯してすぐに三浦半島の先端が見えてきました

君津市の上空を通過中です。日本製鉄の工場夜景が見えています

もうすぐ着陸の時に東扇島の工場夜景が見えてきました

浮島ジャンクションが見えてくるとRWY32Lへの着陸はあっという間です

スポットが空いていないという事で待たされやっと移動です。ちょうどターミナルビルの横を過ぎました

スポット到着直前の写真です。家に無事に着くまでが旅行なので安全に帰ります

三浦半島のあたりから房総半島を抜けて羽田空港のRWY32Lに着陸してスポットに入るまでの動画を撮影しました。首都圏の夜景を見ながらの夜間飛行です

【5】まとめ

・尾道は千光寺は行ったはずでしたが行けてなかったがほぼすべてのお寺をまわれた(前回の旅行で行ったのでまぁいいか)

・浄土寺の奥之院まで登って展望台からの風景は素晴らしかった。

・2日目は福山を午前中に、三原を午後にしたが三原は見どころが少なく、福山の時間を伸ばし鞆の浦に行けば良かった

・1日目は21.8km、2日目は22.3kmとかなりの距離をウォーキングて少し疲れた

・この旅でかかった費用は次の表の通りです