「IT業界マップ2022」【超詳細版】を、IT業界の中の人間が作ってみた![中盤パート:業界解説編]

「IT業界相関マップ2022」の完成形、デザインについては、前回の記事内で公開しています。

本日は、その続き、各業界や企業の解説中心の記事になります。

ただ、いきなり続きからはじめてしまうと、本日はじめてこのnoteを訪れて頂いている方も、いらっしゃるとおもいますので、全体像(IT業界相関マップ)を再掲載します!

無駄に色違いバージョンを作りました(笑)左上のSier・コンサル業界は、前回解説いたしましたので、その下部、事務機業界から本日は解説をはじめていきます。

1|事務機業界

事務機業界は、一般的にはIT業界とは言いませんが、中小企業市場において、実質的にITベンダーの役割を担っているということで、今回掲載しました。オフィスを持つ会社なら、ほとんどの企業が使う「プリンター・複合機」を提供しているため、非常に多くの取引先があること、また、提供するIT製品の種類も非常に多岐にわたるため(PC・ネットワーク・ソフト・セキュリティ・・・)、意外と業界の中では知名度があります。

-正確なIT事業売上高はわかりません‥

大手3社のIR資料をすべて確認しましたが、IT売上をどのように比較するか、非常に難しかったです。

まず、富士フイルムビジネスイノベーションに関しては、富士フイルムHDとしての決算しか公開されておりませんので、おそらくIT関係の売上が含まれているのは「ビジネスイノベーション事業」(7635億円/2022年3月期)ということで記載しています。

キヤノンマーケティングジャパンに関しては、「エンタープライズ事業」(1906億円/2021年-年間)を参照しました。

「あの、有名なキヤノンが1900億円しか売上高がないの?」と思うかもしれませんが、キヤノンマーケティングジャパンとキヤノンは別会社で、キヤノン株式会社の方は、売上高3兆5,134円もありますので、混同しないようにしてください。

キヤノンマーケティングジャパングループの方ですが、IT系の関係会社としてキヤノンITソリューションズ(セキュリティソフトのESETが有名)、キヤノンシステムアンドサポート(中小市場向け事務機器・IT販売会社)、キヤノンITSメディカル(電子カルテ等)など、有名どころが含まれています。

リコーについては以下の「リコーデジタルサービス事業」(14,281億円/2021年度通期決算)を参照しました。

ただし、リコーは海外比率が約60%ありますので、リコーデジタルサービス事業1.4兆円も単純計算してその6割は海外売上と考えられます。

というわけで、、、

ホールディングス全体の中のセグメントを参照したり、事業会社を選んでみたり、海外も混じっていたり・・・全くもって同じ基準軸で比べることができませんでしたので、ご了承ください。

※個人の経験測でいうと、キヤノンマーケティングジャパンはもっと売上高があると思いますし、反対にリコーは1.4兆円ものIT関連売上はないと思います。

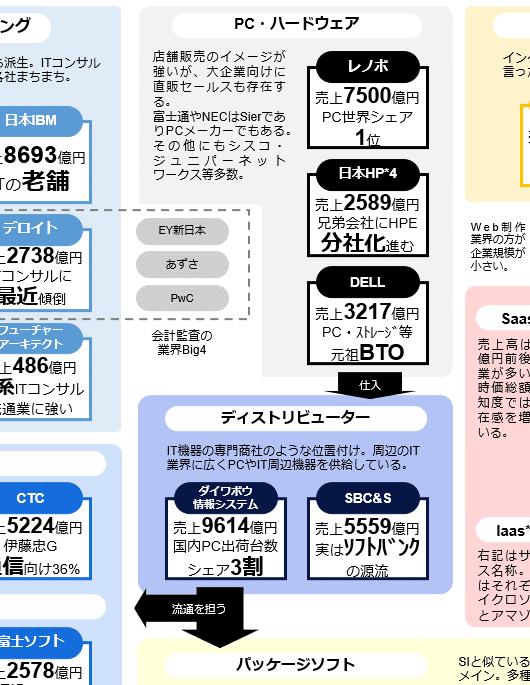

2|PC・ハード業界、ディストリビューター

昨今の「IT」=googleやマイクロソフトなどソフトウェアのイメージがあるかもしれませんが、どんなソフトもPCやサーバーがどこかにないと動きません(Saasも世界のどこかのサーバー上で動作しています)。そういった意味で、このPC・ハードウェア業界は地味かもしれませんが、必ずITの土台に必要です。

PC・ハードウェア業界の特徴として常に再編がありますので、最新情報を追うのが大変です。マップに記載したHPとDELL・EMCはもちろん、シスコ・ジュニパーネットワークス・・・もう名前や株主が変わり、わけがわかりません(笑)

また、この図には記載していませんが、NECや富士通などもパソコン・ハードウェアメーカーとして非常に有名です。ただ、Sierと被ってしまったので、デザインを色々検討しまして、資料上の記載は、省略しています。

-DELLダイレクトモデル

すでにビジネスモデルの古典みたいになっているかもしれませんが、『DELLダイレクトモデル』について解説しておきましょう。今でも、パソコンなどは家電量販店などで購入するようなイメージも強いと思うのですが、DELLは創業当時から、量販店や卸のような中間業者・販売店を通さず、消費者向け直販通販を行っていました。

しかも、BTO(Build To Order=受注してからPCを組み立て出荷する)ということで、メモリ・CPU・HDDなどをお客様に合わせて自由にカスタマイズしてオーダーすることができました。お客様のニーズに合わせられる×中間コストもいらない×在庫も持つ必要がない、素晴らしいビジネスモデルとして、PC業界の中で成長していったのがDELLです。(※ちなみに法人向けも本質は同じです。直販をしていて、インサイドセールス組織も有名です)

-その反対のディストリビューター

DELLが強みを持っている"直販"と、正反対の役割を担うのがディストリビューターです。いくらDELLのビジネスモデルが優れているといっても、大企業の法人から一般消費者まで使うパソコン・・・直販チャネルだけですべての顧客をカバーすることは不可能です。

そこで、日本の中小法人市場で、PCはもちろんIT機器全般の流通を担うのが『ディストリビューター』と呼ばれるIT機器の専門流通商社です。代表的なダイワボウ情報システムは、なんと国内法人向けパソコン流通の38%ものシェアを持っています。

もちろん、直接メーカーから購入してもよいのですが、パソコンメーカーって何十社もあって、スペックも価格も比べるのって迷いますからね。そんなときにディストリビューターがあらゆるメーカーのPCをまとめて、見積してくれ、それを周辺のSierや先ほどの事務機業界、地場のシステム開発会社に卸しています。

というわけでディストリビューターは、システム開発やプログラミングをしているわけではないで勘違いないように。あくまでIT機器の"卸売業"として、多くのIT企業と関係・取引がある業界として覚えておきましょう。

3|パッケージ・Saas業界

さて、いよいよ、私が個人的に一番好きな業界パッケージ・Saas業界の解説に進みます。この業界はSIerと似ているかもしれませんが、「Sier=お客様の要望のシステムを受託開発する」「パッケージ・Saas=自社システムを開発する、(開発してから)販売する」という非常に大きな違いがあります。

こうしてみると、大手Sierが中々クラウドやサブスクの製品を作れていない(≒作らない)理由もよくわかります。実際に、IT製品を開発する技術力は実はどの業界も持っています。ただ、ビジネスモデル自体が大きく違うので、製品だけ開発して、課金の方法だけ変えればよいという単純な話ではないのです。

パッケージ・Saas業界には、非常に尖った特徴やビジネスモデルを持った企業が多いので、面白いです。

-超高収益企業のオービック

OBIC7シリーズ(オービック社)、勘定奉行シリーズ(OBC社)と呼ばれる会計を中心とするERPパッケージメーカーがオービック(グループ)です。

売上高890億円に対して営業利益540億円(営業利益率60.5%)という、最近の勢いのあるSaasベンチャーも、大手老舗Sierも目じゃない、超高収益をたたき出している企業として有名です。

ちなみに、自己資本比率も90%越え、純資産は293,567百万円(※売上高で6倍以上も大きい伊藤忠テクノソリューションズ(288,484百円)よりも純資産を持っている)という・・・超金持ち企業でもあります。

今でこそたくさんのIT企業がこぞってテレビCMやyoutubeCMを出していますが、BtoBのIT業界で一番最初にテレビCMをしたのは、おそらく勘定奉行(OBC社)ではないでしょうか。また、代理店を使ったパッケージ製品の間接販売というのもOBC社がおそらく先駆けです。

他にも完成度の高いパッケージ製品、営業力、ビジネスモデル、日本の細かな業務を拾える開発力・・・オービックの強みを上げればきりがないくらい、パッケージ業界中でも最も強固な事業基盤を持つ企業です。

-SkyはIT資産管理の会社か?

俳優の藤原竜也氏をCMやキャラクターに使っており、クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」で有名な企業です。東海道新幹線の車内に広告を出していますので、東京-大阪間で出張が多いビジネスマンは一度は見たことがあると思います。

パッケージ企業では確かにあるのですが、先ほどのオービックとは特徴がかなり異なります。非上場会社なので細かい情報はわからないのですが、ホームページの売上構成を見てみると、パッケージソフトは実は19.6%、システム開発事業が80%も占めています(※カーエレクトロニクス開発、モバイル開発もすべてシステム開発です)。

この事業構成の違いが、従業員の数にも現れます。Skyが3524名(2022年6月時点)の一方で、オービックは2054名(2022年3月末時点)と約1.5倍もSkyの方が従業員数が多いのです。

自社パッケージとそのカスタマイズに人材リソースを集中できるパッケージ企業と違い、受託開発(Sierもですが)の場合、多様な業界や業種のシステム開発に対応するため、多くの種類の開発言語や技術分野ができる人材を抱える必要があります。

※SE・エンジニア就職先としてパッケージ企業の方が、受託開発より良いという意味ではないすので、あしからず。パッケージ企業の中にも、古い技術言語を製品の都合で変えられず、他の学ぶ開発の機会もない・・・と言う人も当然見てきました。就職検討中の方は、先入観を持たずに業界・企業研究をしてください。

-外資系SAPとOracleの対決

外資系といえば「外資系コンサル」をイメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、外資系のITベンダーは実はもっと沢山あります。SAPは大企業向けのERP(日本はもちろん世界で有名)、Oracleは世界初のデータベースソフトのメーカーとして有名です。もちろんSFDCやIBMも外資系と呼ばれます。

これらの外資系ITベンダーは、とにかく営業がきついことで有名ですが、特にこのSAPジャパンと日本オラクルの2社は、ライバル関係のイメージがあります(笑)

SAPはオラクルの得意とするデータベース領域の製品を出していますし(SAP HANA | インメモリーデータベース)、逆に、OracleはSAPの得意とするクラウドERPに非常に力を入れています。海外トップ同士でもやりやってますので・・・

これ以上は個人の憶測になるので、あまり書かないでおきましょうか(笑)

外資系ITベンダーは基本的に直販型セールスで、他のSierの二次受けをするようなこともないですし、人材も外資系業界の中でぐるぐる転職しているので、私もあまり情報がありません。

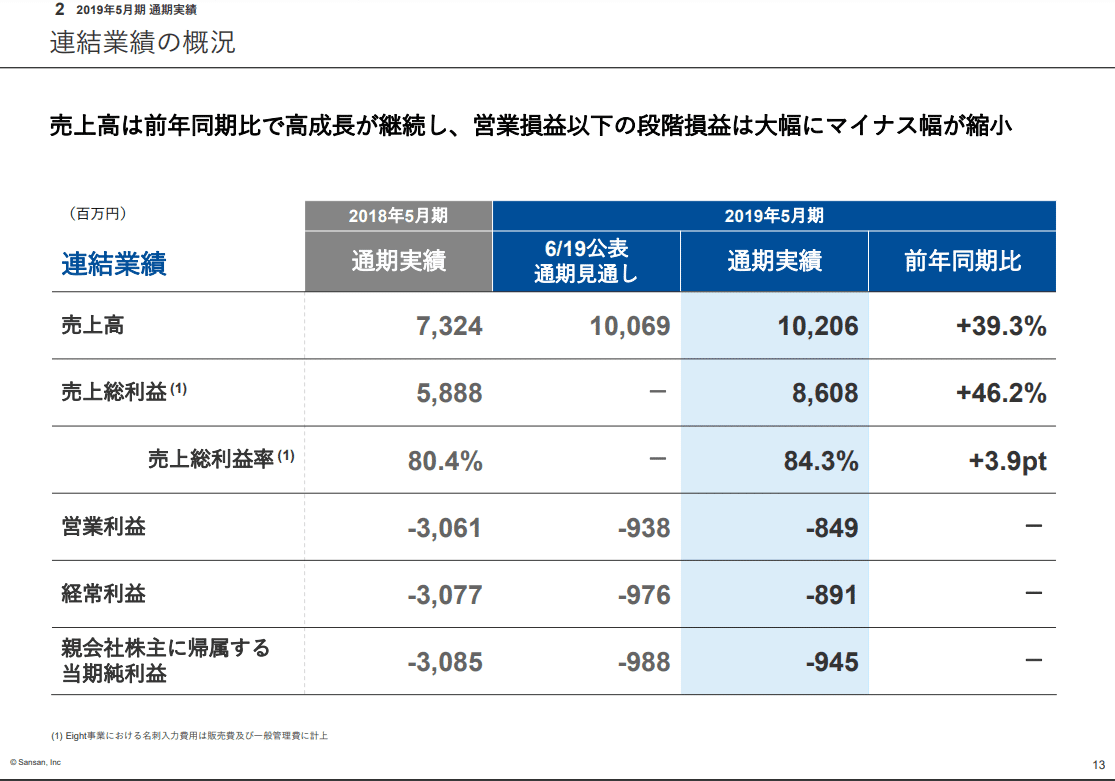

-Sansan Saasで売上高100億円超え

Saas業界について、個人的な感覚ですが、今の日本国内において、Saasで売上高100億円を超えるのは一つの高いハードルと思います。Saasという単一分野・製品で、単価も月額数百円から数千円というサービスがほとんどというのが理由なのですが・・・

そんな中ほぼ名詞管理クラウド一本で、2019年5月期に初の売上100億円を突破したSansanを紹介していきます。

あくまで100億円というのは、わかりやすい数字というだけですが、例えば、サイボウズ社も売上高100億円を突破していますが、売上の半分程度はクラウドより前からやっていたグループウェアのパッケージ(Garoon)によるところも大きいです。また、freeeやマネーフォワードも以前は会計分野だけでしたが、今ではERPとして販売、給与、人事の分野等も取り込みしての売上100億円突破です。

しかも、SansanもEightも同じ名詞管理とすれば、

ラインナップは極論2つだけ

これだけ少ないラインナップで、SansanがSaas企業として売上100億円突破したのは、強いサービスを作ったということはもちろん、経営戦略などたくさんの他社より優れていた点が沢山あったからだと思います。

大企業をメインにターゲットとした

安易に安値売りしない(名詞管理サービスにしては高価格)

テレビCMなど名詞管理の広い知名度を獲得した

そして、2020年にBill Oneと呼ばれる名詞管理とは全く異なる分野(請求書授受のクラウドサービス)のサービスを発表しました。それはSansanがSaas企業として次のステージに行きたいという意思表示のようにも感じるのですが、皆様はどう感じますか?

-freee 昨今のSaasを評価する基準とは

上記、Sansanの解説では「売上高」という記載に統一してきましたが、昨今のSaas企業の(特に、投資家による)評価は、伝統的な会計の「売上高」よりも、ARR や時価総額の方を見られているかもしれません。

freeeのIR資料を見ながら、Saas用語を勉強していきましょう!

freeeのIR資料の本当に最初の最初、2ページにもう「ARR」が出てきます(笑)ARRとはAnnual Recurring Revenueの略で、毎年定期的に得ることができる売上です。Saasはどのサービスも大抵解約率が低いこと、経営の実態を即時反映しやすいことから、伝統的な会計の「売上高」より、ARRを重視します。

〈具体例〉

2022年12月末決算の企業において、それまでずっと売上高0円、2022年12月にSaas商談(仮に月額1億円)が決まったとしましょう。この時、会計決算上では2022年度の売上高は1億円です。ですが、2022年12月のARRでは12億円(月額1億円×12カ月の年間換算)となります。ただし、もちろん解約率が極めて低い、1年以上継続される前提のサービスであるなど、条件は必要ですので、ご注意を。

次にARPUです。Saasではコースによって、無料ユーザー/有料ユーザーみたいなものがありますよね。無料ユーザーは当然お金をもたらしてくれないわけですから、全ユーザーのうち、有料ユーザーの割合や有料ユーザーがいくらお金を落としてくれるかどうかというのが、重要な指標になります。

freeeは29万の課金ユーザーを持ち、ARPU(有料ユーザー1件あたりの平均単価)は3万8000円という意味です。

さて、あなたが投資家/経営者なら、この指標を見て、どう考えますか?

「日本の市場386万社のうちの29万社だから、まだ伸ばせる?」

「1ユーザーあたり年間3万8000円って、単価を増やすことができる?」

「無料ユーザーを何%有料ユーザーに変えることができれば・・・」

-SalesforceはPaasかSaasか?

Iaas、Paas、Saasという言葉はIT業界ではすでに定着した感がありますが、では、Salesforceはどれになるでしょうか?

私のマップでは、デザインの都合上、Salesforceをパッケージソフトの範囲に記載しましたが、ほとんどの方はPaasもしくはSaasとイメージされるでしょうし、それが正しいと思います。

実際に、Salesforceを見て触ってみると、SaasともPaasともいえます。

ホームページからすぐに無料トライアルができますが、商談管理やスケジュールなど基本的な機能があるので、そのまますぐに使うことができます(≒Saas的)。

しかし、一方では、以下のような本格的なデータベースを作成することもできます。

Field Name (項目名)、Data Type (データ型)]、Field Label (項目の表示ラベル)、Length (文字数)、Visible Lines (表示行数)まで作成できるので、これ完全にリレーショナル・データベースです(笑)

また日経クロステックによると、Force.com(色々と名前が変わり、現在はLightning Platformと呼ばれます)が、世界初のPaasらしいですので、Paas的な側面も強いと感じます。

セールスフォース・ドットコムは2007年秋、世界初のPaaS(プラットフォーム・アズ・ア・サービス)と言われるオンデマンド・プラットフォーム・サービス「Force.com」を発表した。

現在はSaasが確かに流行していますが、Paasのように色々と作り込むことができる点もあるからこそ、Salesforceの周辺の全体のエコシステムが作られ(大手のSierが開発したり、取り扱いしたくなる)、ここまで大きな企業になったのかもしれません。

4|さらに次回記事へ続く・・・

今回は解説・紹介したい企業がたくさんありすぎました(笑)

これでもだいぶ説明を省略、簡略化しましたので、言葉足らずのところがあれば申し訳ないです。

また、誤植や「自分その会社知ってるけど、実は違うぞ!」という点があれば、お気軽にコメントやご連絡くださいませ。

というわけで、さらに次回記事へ・・・インターネット広告業界やWeb制作業界を残して続きます・・・次回でしっかり企業業界の解説を締めまして、全体まとめを書きたいと思います!

引き続きよろしくお願いいたします。

<本日の内容>星4つ★★★★☆~星5つ★★★★★

「資料作成を得意スキルに、職場で一目置かれる」

~「資料作成のプロフェッショナル!デザイナーや専門職を目指す」

※本日のスライドのPowerPointファイルは、ポケプレから無料でダウンロード可能です。