リアルタイム3Dシミュレーションで考える #03

展示の敷地にも歴史がある

未来館の中の人として多くの展示空間を設計すること4年と3か月。このビジョナリーラボ第3期の本展に関しては3年前に第1期展示であるビジョナリーキャンプの時に、ラボ自体と展示を同時に設計しました。

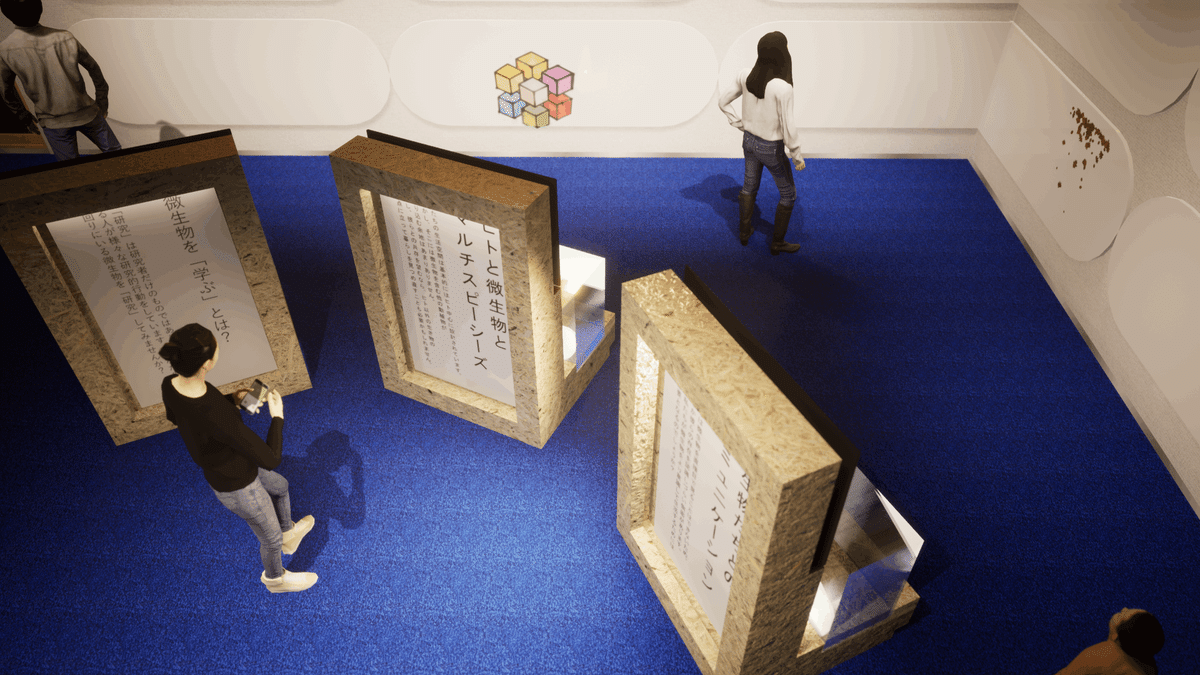

そのうえで、今回は外の人として企画初期から関わらせてもらいました。こちらの写真が現展示でも残っている木製フレーム壁の設営風景と完成写真。

2期分の展示期間が終わり、再び外壁を残して第3期の本展の工事のはじまりがこちら。

未来館の展示空間は、全体的に無機的材料が多く、印象温度が低い中で、ここは「ラボ」ゆえある種のガレージ性を木造で表現し、他の展示とのバランスをとっています。

空間のシミュレーション

まず本展のビジョナリーである伊藤光平さんのビジョンを読み解くこととそのコンテンツを展示してゆくわけですが、そもそも展示体験からなにを来館者に最も感じてもらいたいか、それを考えるきっかけを空間側として提供するための仕組みはなにか? そして現実的な来館者の各展示滞在時間は10分を超える程度である現実を拡張するためには?といった数多くの問いに同時接続しながらデジタルスケッチをすすめました。

こちらファーストとスケッチ案。既に微生物多様性のカラフルな看板がありますね。しかし、都市を表象するコンクリート壁や自然を現した「山」がエリアからはみ出して置かれてます(笑。

外壁があったり。

バスタブがあったり。。

とにかく一回ラフにいろいろな要素を入れてみたりして、イメージを探ります。リアルタイム3Dシミュレーションなのでアイディアはラフでも、イメージは妙に出来上がってしまうので注意(笑。

途中別案にもトライしたもの↓

まあ普通ですね。で、没。

高床期

で、おおむね今のレイアウトになってゆきます。この段階では建物空間は少し外周から高床になってました。マンションのワンフロアを切り出したような感じ。

ここから壁で分けられた空間をとって、

結構最終案の原型に近づきます。

まだ、グリーンゾーンがプランター。

ほぼ最終案、そして照明

そして高床も取り去り、最初にお見せしたこのエリアと同化するように、そして様々な境界が交わるような回遊性のある空間へと変わってゆきました。

グリーンゾーンの設計が最後の最後で、CGに反映されなかったことがわかりますね。実際に入れる樹や石は、そのタイミングで手に入るもので決める有機的な手法を採用していて、現場で植え込みながら現物でデザインができてくるので、2Dの詳細な図面がないと出来ない空間施工とは異なります。いうなれば、もっともアンチシミュレーションな工種ゆえに、現場は最も楽しい!

植栽のお楽しみは、とっておきつつ照明計画もディテールに入り始め、時間で変化するシーンのシミュレーションもはじめました。

こちらは照明配置図で、既存の木製壁から同じ2x4材で展開された桁と梁と絡めながら設置計画をしています。天井が高いので、舞台照明用のLED機材で主に構成しています。こうした機材はDMXという調光制御をプログラムしやすく、一般的な展示用照明器具よりもダイナミックな演出が可能です。

「微生物多様性」という光る看板

この展示でタイトルである「セカイは微生物に満ちている」より、なぜか目立つビルボードとなっていますが、展示敷地が3階展示室の最も奥に位置しているので、元気に手を上げてアピールしています。

最初ざっくり作った色のバランスを、展示グラフィックデザイン側でも作っていただいて、こうした重なる文字の多様な色の組み合わせの検証をしていただきました。

で、それを3Dに入れ効果を見ます。

ここでは動画でドローン的な感じで見てみました。

こうしたCGだけでなく原寸のモックアップつくってもらい検証しました。これぞシミュレーションの対極の現物確認。もはやこの世で最も贅沢なプロダクトと言えましょう。

かわいいですね♡

まとめ

展示空間設計に限らずですが、かつてまず2Dの専門家だけが読み取れる図面で作業し、その一部を模型やパースなどで確認するという方法から、一つ一つの詳細も基本3Dで検証し、そのあと2Dの図面へと反映というプロセスに変わりました。音楽が楽譜から作らずともできるように。リアルタイムで空間の中を歩き回りながらの設計。微生物もリアルタイムで「見える」化がこれからできてくれるようになることで、誰もが共生している感覚をもてるようになり、専門家はよりその先の構造や相関、そして解決や新しいアイディアを得やすくなってゆくのだと思います。

僕は、基本的に20年前から使い始めたSketchupと、Covid-19が猛威を振るう前年からTwinmotionという当時完全無料で使うことができた2つの3Dアプリケーションを使っています。前者は直観的に扱える初めての3DCADでした。形を作るのはもっぱらこちらのソフトをつかいます。このnoteの中で2枚だけsketchupの絵を使ってます。表現のタッチはイラスト的で、写実的表現や動画は苦手です。他のCGはすべて後者を使っており、形を一からモデリングするのには向きませんが、Sketchupや他のCADなどでつくった形に、直観的操作で素材、色、光、反射などをリアルタイムレンダリングで、写実的というかもはや映画的に描きだしてくれます。そしてアニメーションで動く人や動物などがすでに映画のキャストのようにはいっていて、風の向きや量で樹木は揺れ、水面は波紋をつくり、そこに朝の光でも冬の雪景色でもボタン一つで表現することができます。カメラもバーチャル3次元空間内でどんなレンズでも使って、自由な構図で動き回ることができるようになりました。つまり実際の空間にいるような体験をしながらデザインをアップデートしてゆけるため、スケッチ→図面→模型→図面→パースといった従来のプロセスのパースが3DCG空間となって、それ自体がデジタルスケッチになるという革命が起きています。もちろん誰もがそうした方法に切り替えたわけではないですが、いま劇的な変化の途上にあるといましょう。

私たちは、次元を落とすことで情報を整理し、私たちは様々な物事を認知し解釈し、その名前(定義)をつけてきました。音を楽譜に、風景を地図に写真に、語りを辞書に。この収斂が反転し、生成的な連関へと向かいつつあるAIの時代の表現は、超高速な野生味溢れる調べとなって新しい環境を形成する生命体のようなものになるでしょう。

セカイが微生物に満ちているように。