女性活躍だけでない、マイノリティもマジョリティも、個々人が持つ能力や想いに正しく機会が付与され、正しく評価される本来の意味でのダイバーシティ

企業人事に関わっていると、ニュースや各種イベントなどで耳に入ってきやすくなる単語の一つが、「女性活躍」という方も多いのではないでしょうか。かくいう私自身、SNSや各種メディアを通じて受け取るニュースとして、入ってきやすいものの一つです。※最近は「ジョブ型雇用」というキーワードも良く聞きますが、それはまた別の機会に触れたいなと思います

女性活躍の現在地

最近では、新たに誕生した菅義偉内閣の新政権の顔ぶれでも、女性閣僚が2名だったことが議論を呼んでいます。今回組閣された閣僚20人のうち、11人は第4次安倍再改造内閣でも閣僚を務めていたようで、実務経験を踏まえて引き継がれた顔ぶれとは言え、2名は確かに少ないなと感じます。

元々、安倍内閣時代でも日本の閣僚ポストに占める女性の割合は先進7カ国(G7)で15.8%と最低、世界では190カ国中113位。今回はさらに減ったというのが事実です。

世界に目を向けると2019年に、世界最年少34歳で首相に就任したフィンランドのサンナ・マリン首相は女性活用でも注目を集めており、閣僚に占める女性の比率は約6割。(※ちなみにアメリカのトランプ政権は2割を下回っています)

2015年8月に成立した「女性活躍推進法」から5年が経過し、「2020年までに女性管理職の割合を30%程度以上に引き上げる」はずだった政府目標も、帝国データバンクが発表した2020年の女性登用に関する企業の意識調査によると、企業の女性管理職の割合は前年比0.1ポイント増の7.8%と、目標と現実には大きな開きがあります。(※なお、女性管理職30%の目標を達成している企業の割合は7.5%)

こうして数字をみると日本の政治をリードする内閣や国会、経済をリードしていく民間企業において、まだまだ女性活躍に課題があることは疑いのない事実でしょう。個人としても、一定の数字目標を掲げて取り組んでいくこと自体は、目指すべき位置と現在地との乖離(課題)が見えて、良い機会と思います。

そしてこの乖離(課題)を埋めていく上で、企業側として押さえておかねばならないのが、女性が活躍していく上でそれを阻害している要因は何か、ということです。わたし自身、マネジメントに携わる者としてチームメンバーや社員の声を聞いたり、ファクトを調べてみると以下のような部分が浮かび上がってきました。

女性は別に管理職になりたいわけではない

2019年に日本経済新聞社が働く女性2000人に調査した結果では、管理職に「なりたいと思う」人は17.6%。一方で「なりたいと思わない」人は64.0%。

「なりたいと思わない」と答えた方の理由の上位3つは

・責任が重くなる:66.1%

・精神的な負担が大きい:62.7%

・自分には向かない:50.9%

と、管理職にトライする前にすでに気持ち的な部分から、管理職になることに尻込みしているようにも感じます。ただし、このアンケート結果には続きがあり、実際に管理職をやってみた方々で

「管理職に昇進してよかった」と回答した女性の割合は67.0%(ちなみに2017年の58.4%よりも上昇しています)。つまり、やってみると意外と良かったと感じている方々も多いことが読み取れます。企業としてはトライする機会をどう設計していくか、不安をどう軽減するか。この辺りは大切であることは間違いないでしょう。

また、そもそも企業目線で女性が管理職になることだけを女性活躍と捉えることは浅い考えのようにも思います。これは女性活躍に限らずですが、マネジメントは役割であり、マネジメント=偉い・上位であるという考え方そのものが古いということを肝に銘じておく必要があるでしょう。

企業側(現経営陣やマネジメント側)が、女性を理解し、受け入れる土壌を整えていく重要性

また下記記事の調査結果からは、女性管理職を増やす上で受け入れる企業側(特に男性側)の意識を変えていく重要性も求められています。

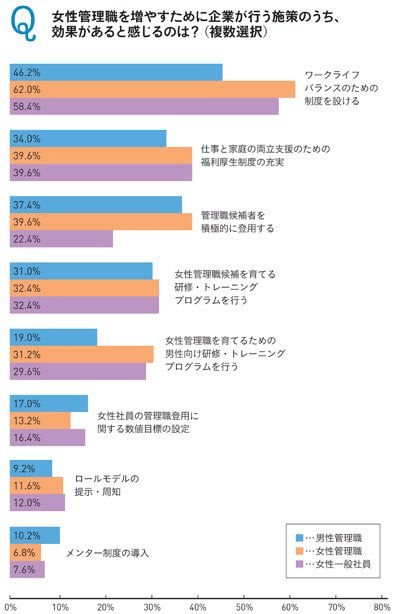

記事内の「女性管理職を増やすために企業が行う施策のうち、効果があると感じるのは?」という質問に対して、「女性管理職を育てるための男性向け研修・トレーニングプログラムを行う」という回答項目で、男女でその結果に差があることがわかります。

つまり、現状で女性管理職を置く場合、「男性社員向けに研修・トレーニングプログラムを行ってほしい」と感じる女性社員が男性社員よりも多いということです。加えて、「ワークライフバランスのための制度」や「仕事と家庭の両立支援のための福利厚生の充実」を整えていくべきと感じているのも女性社員のほうが多いのです。

だからと言って、すぐにやりましょうという話がしたいわけではなく(もちろん各社がやれることはすぐにやるべきですが)、まずはこの意識の差があるという事実を企業側はしっかり受け止める必要があるということです。

さらに言うならば、管理職になる土壌があるかどうかだけが課題ではありません。個人として何かに制限を受けていて、本来持っている力が正しく発揮されていない、もしくは発揮されづらい状態に置かれている人がいるとしたら、それは正しく発揮される状態にもっていくべきだと強く思います。

マイノリティもマジョリティも、個々人が持つ能力や想いに正しく機会が付与され、正しく評価される時代に向けて

女性活躍という課題は、制限を受けてしまっている最たる課題例の一つでしかなく、日本社会のこれからを考えれば、高齢化社会が進む中でシニア世代の方々、これから増えていくであろう外国籍の方々(※)、LGBTQの方々など、マジョリティもマイノリティも関係なく、(※2019年10月末時点、厚労省の調査によると日本で働いている外国人は前年比13.6%増の165万8804人)

総務省が敬老の日を前にまとめた9月15日時点の人口推計によると65歳以上の高齢者人口は前年比30万人増の3617万人だった。総人口に占める割合は0.3ポイント上昇の28.7%でともに過去最多を更新

その中の個々人の持つ能力や想いに正しく機会が付与され、正しく評価される本来の意味でのダイバーシティへ舵をきっていかねばなりません。今回この記事をまとめながら、自分自身が知らないことがたくさんあることを、日本の現在地を知ることが出来ました。

日本は変わり始めている。世界はそれ以上に早いスピードで変わっている。

つい先週の土曜日、ワイドナショーで元サッカー日本代表でつい最近に鹿島アントラーズで現役引退した内田篤人さんが現状の日本サッカーについて「日本も確かに成長しているが、世界はそれ以上に成長している」と言っていました。

この言葉は自分の心の中で物凄くざらっとした感情を残しました。きっと女性活躍をはじめとした多様性を活かす取り組みも、日本においてこの数十年で間違いなく、良い方向に進化している部分がたくさんあると。

ただ、それ以上に世界は変わっていると。そういうことをしっかりと受け止め、自分が出来ること、自分たちが出来ることを問題を大きくしすぎることなく、身近な部分からスピーディに解決し、あるべきに向けていきたいと思います。

そんなこんなの今宵はここまでに。Twitterでちょくちょく発信しています。宜しければ是非フォローしてください。

8月からの新しい挑戦について書きました。宜しければ是非読んでいただけると嬉しいです。地方の行政や企業の方は、ぜひ色々とご一緒できると嬉しいです。 https://t.co/KA1dzKDj8g#リクメディア #カラビナテクノロジー #オイシックス・ラ・大地

— 三浦 孝文/オイシックス・ラ・大地(株)/HR (@takafumi1987) August 1, 2020

これまでの活動をまとめたプロフィールはこちらから