進め男性の育児休業。プロセスや課題も含めて、もっとオープンに。

福岡で暮らし始めて4ヶ月、気づけば7月も最終日。福岡で暮らしながら、月に複数回東京に行き、仕事をする生活スタイルにも徐々に慣れてきました。

子どもの夏休み期間に入ったこともあり、福岡も空港やら週末の公園やショッピングモールやら、どこもかしこも子連れ家族だらけです。

福岡市は言わずと知れた九州におけるNo.1の人口を有する大都市で、2020年には人口160万人を超え、日本全体で人口が減っていく中でも2035年には167万人を達する見込みと言われています。

(余談にはなりますが)

福岡市に住む外国人(主に中国や韓国の方々)の方の数もコロナ禍以前は年々増加しており、人口に占める割合も上昇していたり(2018年で3万6310人、2.3%)、人口に占める男女の割合でみると、女性のほうが53%と男性より割合が多い(20代以降は女性のほうが数が多くなります)のも福岡の都市としての特徴です。

そんな福岡市(福岡県含む)ですら、出生数や合計特殊出生率の推移をみると、全国平均を下回る状態が続いています。

人口減社会において、外国人の方々を積極的に受け入れ、外国人の方々にも日本を選んでもらえる為の法整備や議論・実行を進めることや、日本全体で出生数を増やし、子どもを社会全体で育てていくための整備や議論・実行を進めていくことはとても重要です。

共働き世帯は日本全体で増えていく中、男女問わない家事育児を個々の家庭で取り組みやすい状態をつくる為に、政府にも各企業にも出来ることが、まだまだ沢山あります。

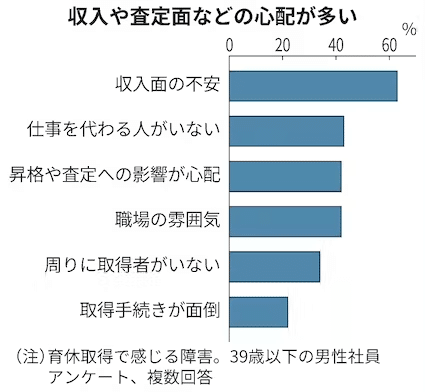

政府の掲げる2025年での「男性育休取得率30%」を達成し、さらにその先の取得率を目指しながら、現状の短期間(1-2週間)取得だけでなく、中長期間(1か月から数ヶ月)取得を増やすには

大企業や大都市だけでなく、中小企業や地方における取組、取得する個人の不安に対する支援、送り出すチーム側の理解や支援も増やしていかなくてはなりません。

私の所属するオイシックス・ラ・大地の事例にはなりますが、数年前から「復職式」という育休から復帰する社員向けに、復職を支援するプログラムをおこなっています。

この取り組みを自社が続ける中で大事だと感じているのは、育休を取得した社員個人への支援の中身そのものだけでなく、受け入れる先輩社員やチームも含めて、全社を巻き込みながらのアプローチをオープンに進め、育休も復職も(もっと言えば、介護など含め)も、今この瞬間に向き合っている社員だけの特別なものではなく、日常に近い、自然な向き合いの一つにしていくということです。

当社でも、男性社員で育休取得する事例は以前よりあったものの、やはりその数はまだまだ少ない状態でした。そこを会社として、ただ取得することを促すだけでなく、取得した個人の声を悩みや課題に対する取り組みも含めて、社内外問わず、オープンに見える化しています。

より良い状態をつくるためには、いまは課題も含めて、プロセスを明らかにし、個人を超えてその解決に向き合っていく必要を感じます。まだまだ事例の数そのものが足りない昨今。個人や企業含めた当事者の声が多く聞こえてくると良いなぁと思います。

もし興味あれば、noteはもちろんTwitterなど含めて、フォローやコメントいただければ幸いです。ではでは今日はこの辺で。

久しぶりに書きました。良かったら読んでください/福岡で暮らしながら東京で働くということ。これからのこと|三浦 孝文/オイシックス・ラ・大地(株) @takafumi1987 #日経COMEMO https://t.co/Yblwil5fA8

— 三浦 孝文/オイシックス・ラ・大地(株)/グループ経営推進室 (@takafumi1987) June 23, 2022