事業戦略と組織のビジョンデザイン〜デザイン的アプローチで事業・組織づくりにどう取り組んでいるかのリアル〜

アライドアーキテクツ株式会社プロダクトカンパニーのプロダクトデザイナー田中淳平(J)です。

こちらの記事はInHouseDesigners主催イベント「飲まずには語れない!? 事業成長の実現に向けたTRY 〜デザインリーダーたちの振り返り会〜」のLTSessionで登壇した内容をまとめたものです。

オフライン当日のみモザイク処理なしで登壇しておりましたが、Web一般公開にあたって一部モザイク処理を加工させていただいております。ご了承くださいませ🙏🏻

テーマ「事業成長と組織成長のためにデザイナーはどうアプローチできるか」

今回は「2023年の振り返り企画」として、デザイナーとして事業成長・組織成長に向けた行なったTRYについてご紹介します。

普段はプロダクトデザイナーとしてBtoB SaaSの画面・体験設計の業務に従事していますが、2023年を振り返った際に「事業・組織作り」にもめちゃくちゃ向き合っていたなと思いました。

そんな私のLTで一番伝えたいメインメッセージを先にお伝えすると、

事業成長を牽引するために「デザインを特殊能力にせずに、組織に浸透させていく」ことが大事ということです。

事業と組織の乖離を埋めるために、デザイナーは組織のハブの役割を果たせる

某・有名なフレーズですが、私は「最高のプロダクトは最高のチームから」という言葉が大好きです。

この最高のプロダクトのための「チーム・組織」を作るためにデザイナーとしてどのように向き合っていけばいいのでしょうか。

まず事業が拡大するにつれて組織も成長する必要があります。ですが人や組織の成長には慣性の法則が働くため、事業の成長速度に組織の成長速度が追いつかなくなり、乖離が生じ始めるタイミングが来ます。これは企業が事業成長を目指す以上、自然の摂理に従った現象と言えるでしょう。

2016年にスタートした弊社のプロダクトである、CVR最適化プラットフォーム「Letro」は、2022年にProduct-Market Fit(PMF)を達成し、スケールアップを迅速に実施するための積極的な採用活動が行われていましたが、組織の急速な拡大によって「ひずみ」が起こっていました。

この時期はPMFを達成した直後の「混乱期」であり、セールスやカスタマーサクセスなどのチーム機能を強化しながら組織を大きくしていく段階の成長痛とも言えます。

私がプロダクトデザイナーとして2022年2月に入社した際、各部門ごとでの熱量や一体感などはありましたが、事業全体ではPMF前に有効だった「阿吽の呼吸」のような柔軟なマネジメントスタイルが機能しなくなっており、その結果チーム間のコミュニケーションが希薄化し、部署間のシームレスな連携の欠如しはじめていました。

拡張するデザインの役割と重要性

この必然的に生じる事業と組織の乖離を埋めるために、デザイナーは単なるビジュアルの専門家であるだけではなく、チームワークを促進し、部門間を接続し、事業を推進する組織のハブの役割を果たす役割を担うことができその役割は現在、第4世代に来ていると言われています。

第1世代は「グラフィックデザイン」と呼ばれ、記号と人間の関わりに焦点を当てていました。第2世代は「インダストリアルデザイン」へと進化し、人と道具との相互作用に取り組んできました。次いで、第3世代として「インタラクションデザイン」が登場し、人とコンピューター、人とスマートフォン、人とサービスとの関わりが重要視されました。

今現在の第4世代では、デザインは「組織と人との関係」に焦点をあてた取り組みへとシフトしており、組織内のコラボレーションの促進やイノベーションの推進に寄与することが期待されています。

前述を踏まえ、この第4世代の役割を言い換えるなら、最高のプロダクトと最高のチームのために、「非デザイン領域に対してデザインを特殊能力にせずに浸透させていく」ことだと考えています。

この取り組みを「デザインイネーブルメント」という言葉で表されることも最近では珍しくなくなりました。

デザイン・イネーブルメントとは

→ 企業や組織が持続的な成果を追求するために、デザインを事業活動において重要な組織的取り組みと位置づけ、全ての関係者が実践できるプロセスや仕組みを構築し、継続的に更新していくことを意味している。

そもそも事業会社で働くインハウスデザイナーが担う最大の責務は、事業の成長をデザインを通じて推進することです。これを実現するためには、プロダクトの利用における機能的価値だけでなく、理想的な体験を通してユーザーの問題を解決する体験価値の創出が必要です。

このようなビジネスにおけるインパクトを生み出すためには、異なる部門との協調に基づくコラボレーションを通じてユーザーニーズに応えるアプローチを通じて「考える、作る、伝える」を強い一本の線にしていくことが不可欠です。

そのチームの中でバラバラになっているビジョンやブランドストーリー、そして体験価値をプロダクトの中に一つに「統合していくこと」がデザイナーにとっての一番の仕事であり大きな役割であると感じています。

半径5mからはじめることで「説得」ではなく「納得」させていく

そもそも最初の段階から、事業・組織のデザインをしていたわけではない私がどんな経緯・プロセスで非デザイン領域に染み出していったのかについてお話しします。

まず弊社のデザインにおける解像度は最初から高くもなく・低くもないみたいな状態でした。例えるなら「デザインに対する理解や重要性は理解しているんだけど、それができる人とか実感できたことないんだよな」という言葉をよく口にしている状況下からのスタートでした。

まずはデザインの可能性や重要性を正しく実感して、正しく距離を近づけてほしかったので、「デザインはこういう影響があるので、〇〇を変えましょう」「デザイン・イネーブルメントなるものがあって、〇〇の課題を解決できるんです」とデザインの実像以上に虚像を大きく見せようみたいなことは初動ではしませんでした。

まず身近な半径5mくらいの身近にいる人たちを巻き込むことから始めていき、デザイナーがいることで「プロセスが改善した」「成果が良くなった」とどんどん伝播していくようにと努めました。(泥臭い草の根)

「デザインってまだまだ分からないけど、デザイナーとコラボレーションした方がいい」というデザインの可能性については一定の納得ボリュームを得ている状態を作り出す、と言い換えできるかもしれません。

そのように、まず最も近い環境から小規模にスタートをし、段階的にプロセスを組織全体に拡張させていき、事業全体で参加できるように発展させていきました。

半径5m以内のバラバラを一つに統合せよ:プロダクト開発チーム編

まずはドキュメント、ユビキタス言語、リリースフローなどのバラバラを一つにするところから始めました。このプロダクトWikiについては、詳細を記載したnoteがあるのでそちらから是非ご覧ください。

またチームメンバー一人一人が考えている、プロダクト体験やユーザーストーリーが違うことでユーザービリティ負債が生じている課題も顕在していました。ユーザーストーリーマップやトレードスライダーなどの周辺ドキュメントを作り出すために、プロダクトデザイナーからチームメンバーを巻き込むことでバラバラを一つにすることができ始めています。

またユーザー負債を解消する際に、「世界観」vs「工数」の対立になることも少なくないのでないでしょうか。「工数」ばかりに優先度が傾斜してしまうと、機能を付け足すだけの開発になってしまい画面設計が煩雑になってしまう。一方で「世界観」ばかり優先度が傾斜されてしまうと、実装工数が膨れ上がり提供スピードが落ちてしまう。このような時に、既存システムの制約やドメイン知識を深く把握するデザイナーが、ユーザーとプロダクトの未来を考えながら、良い塩梅に落とし込んでいくことが重要になっていきます。LT時間の関係上、具体的なお話しはできなかったため、別でnoteなどで記載しようと思います。

半径15m以内のバラバラを一つに統合せよ:他部署組織編

次に他部署の組織に対して徐々に影響範囲を広めていきました。まずはじめたのは、他部署を巻き込んだ社内ユーザービリティテストによるプロダクト改善です。弊プロダクト開発チームでは、機能リリースサイクルが2週間に1回の頻度であり1リリースあたり平均10アイテム、各Qあたり平均40-60アイテムほど機能改善や新機能をリリースしています。プロダクト開発をする上で正しく作ることも重要だが、正しく伝えることも求められていました。そのような中で、セールス部やカスタマーサクセス部なども巻き込んだ社内ユーザービリティテストを通すことで、機能について知ってもらいつつもフィードバックを貰えるような環境を作り出すことができています。

そのような取り組みを続けていると、「デザイナーとコラボしておいた方が良さそう」という声が徐々に大きくなっていき、ヘルプページやオンボーディングの設計などもカスタマーサクセス部のメンバーをリードしながら設計することができ、サポートリクエスト数の減少やカスタマーエンゲージメントの質を改善など、定量成果などにも影響が与えられるようになっていきました。

半径50m以内のバラバラを一つに統合せよ:ビジネス・事業編

そのような活動を行なっていると、ある日カンパニーCEOから「新事業戦略を作成するにあたって、戦略と組織について相談したい」という声をかけていただきました。

次なる挑戦は、半径50m以内にあるビジネス・事業のバラバラを一つに統合していくことに向き合っていきます。

主にやってきたことは、

戦略/ブランドDNAのアウターブランディング

MVV/CI策定のインナーブランディング

なのですが、今回は後者のインナーブランディングの観点で紹介します。

インナーブランディングに関わっていく上で一番最初にしたことは、UIUX以外のプロジェクトだからこそFigmaを使い、部門・役職を取っ払ってBizを巻き込んだことです。

事業・組織全体のバラバラを打破するテクニックはいくつもあると思いますが、これは一番身近かつ効果的な取り組みなんじゃないかと感じています。

Figmaの中では、部門・役職が取っ払われて、有機的に思考する空間を作り出すことができると考えています。このサイロが存在しないともいえる空間で、俯瞰した抽象視点と専門的な具体視点を往復できるので、全体感を捉えた上での意志決定がしやすくなります。

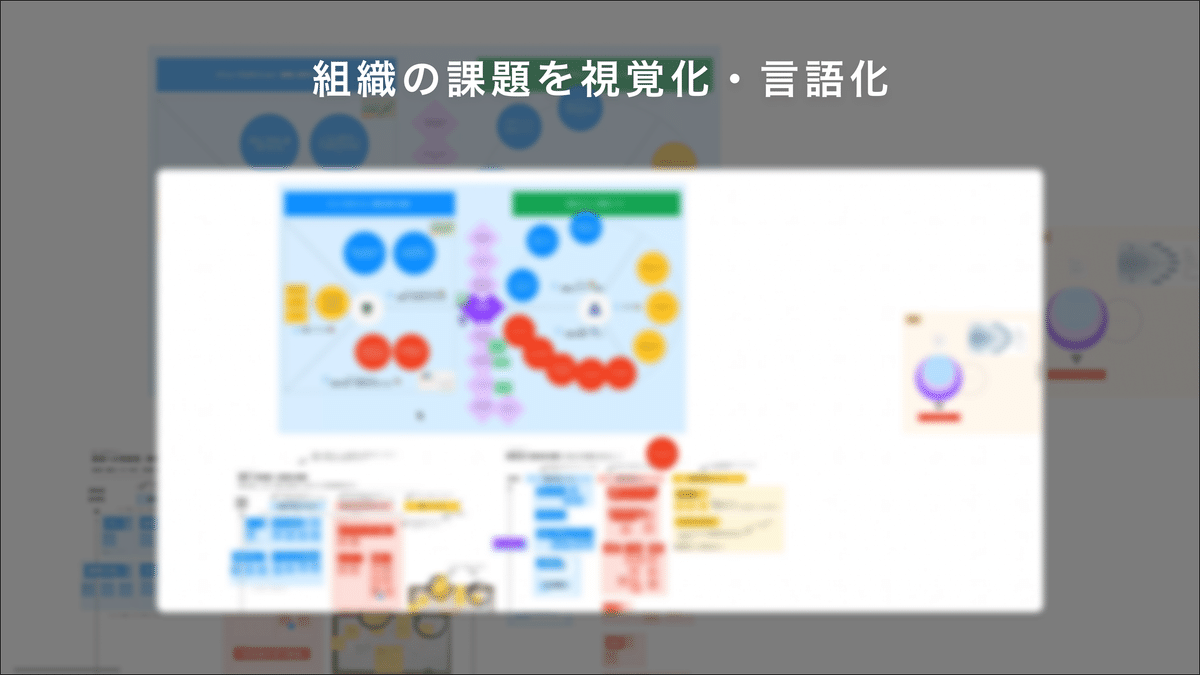

そのような空間で、組織の課題を視覚化・言語化しながら特定していき、そに対しての施策や行動指針なども作っては壊していくプロトタイピングを繰り返し行なっていきました。

また行動指針に関して、ボトムアップ的に行うために100規模のワークショップを開催することで、社員全員のフィードバック・共感をプロトタイピングの過程に組み込んでいくことにも努めました。

今回お見せしたものはまだまだ途中過程なものも多いですが、現時点でのアンケート結果や実際の社員インタビューを通して、次第に組織のバラバラがひとつに変容しつつあることを感じています。

最後に:デザインの力を引き出すためのデザイン態度

ここまで様々なデザインプロセスを事例を交えて紹介してきましたが、ここで改めて誤解を招かないために強調したい点があります。それはデザインは銀の弾丸ではなく、一朝一夕に全ての問題が解決するものでもありません。

デザイナーがビジネスにおけるインパクトを発揮するためには、継続的な努力と組織全体のコミットメントが必要になります。それでもなお、デザイナーはCEOの分身として、事業成長を牽引し、長期的なビジネスインパクトに貢献する重要な責任を持つことができると考えています。

そのデザインのチカラをはたらかせるには、「デザインへの態度」が重要だと思うようになりました。「デザインへの態度」とは、単にデザインの技術的側面だけでなく、デザインを戦略に機能させるための心構えや価値観を指します。

目線を上げること

責任を背負うこと

不確実性・曖昧さを受け入れること

ワクワクさせる遊びごころを吹き込むこと

素直・誠実でいること

例えば、プロダクトを良くしたい・改善したいという明確な目標がある場合、周囲を見渡すことで、組織に改善を加える必要性やプロダクトマネジメントに関わる必要性に気付くかもしれません。

そうなった場合に、デザイナーとして良いビジュアルを作るのは手段であり目的ではないという風に目線を上げ、自ら事業や組織の課題の中に飛び込んで責任やリスクを負うことが大事になってくる場面もあると思います。

本日のInHouseDesignersのようなコミュニティ等を通して「この悩みは適切なのか?」「環境を変えたほうがいいのか?」のような悩みをシェアしあったり、モチベーションを与え合えながら、事業成長のために、日々貢献するデザインリーダーの皆さんと一緒にデザインで業界をさらに盛り上げていけたら嬉しいなと思います。