連載 公共神学入門―① 稲垣久和

photo by Satoru Asaoka @satoru_c_c

本連載は、2025年1月11日開催の「公共神学シンポジウム:公共性、成人教育、こども」の開催主旨として公開している「国民幸福度を上げるために」の背景にある「公共神学」について解説していきます。シンポジウムの資料もぜひご覧になってください。

公共神学の目的は地上に神の平和を告げ知らせ、それが日本人の幸福度をも増すのだという信念、これをキリスト者でない人も含めて共有することです。非キリスト者へのコミュニケーションをまず考えます。日本人の幸福度を増すためには公共神学という考え方が必要なのだ、ということです。公共神学でも、イエス・キリストのみが救い主である、ということは変わりがないのですが、十字架による罪の赦しを中心に説く救済神学とは異なります。救済神学とは贖罪信仰による救済中心の神学のことです。またすべての人類が救われると考える万人救済論とも異なります。つまり聖書の豊かなメッセージは、イエス・キリストは贖い主であると同時に創造者なる神でもあることを告げている、このことに気づくことです。多方面において縮小しつつある日本人は、今後は贖罪信仰だけでなく創造や世界を治める三位一体の神の働きを考える公共神学を必要としています。

まず現代人のライフスタイルを考えてみます。明らかに江戸時代のような封建時代と異なり、近代生活を営んでいます。そこで近代化とは何か。ヨーロッパ史で言えば15、16世紀以降、ルネサンスや宗教改革を通してということになります。プロテスタントの登場はヨーロッパの中世までのキリスト教を改革し、その後に誕生した近代世界に大きな役割を果たしました。ヨーロッパ近代は歴史上画期的な時代であり、今日のグローバル世界を生み出す原動力となりました。その中で生み出されたものの最も大きいのは近代科学、人権と民主主義、そして資本主義です。この三つの出来事とキリスト教はどう関わるのか。そしてこの近代の産物の影響力は良いものだけでなく功罪共にあります。南米、アジア・アフリカの植民地化と帝国主義の時代、20世紀に入っての2回の世界大戦、核兵器の出現、資本主義のグローバル化とそれが生み出す南北の格差社会、産業革命後の気候変動と人新世への地質学的突入などなど。まさに21世紀に入り、人類はこれまでの文明存続の岐路に立たされています。この巨大な文明論的課題にキリスト教神学は応えられるのか否か、それが問われています。

今回の連載では文明、特に科学文明の行き着いた先に焦点を合わせます。核エネルギーの解放があり、その技術化がやがて核兵器開発競争や原発事故を起こし人類存続そのものを危うくしてしまった。一発のミサイルの誤作動の発射であっても核爆弾の応酬となり地球は荒廃するという危機感。いわば人々が終末観的なグローバルな憂いに囚われている時代。そこに公共神学という発想がどのような希望と解決の方向性を与え得るのか、こういうアウトラインで進めていきます。

現代文明の行き着いたところ

終末時計が「残り90秒」。米国の科学誌「Bulletin of the Atomic Scientists(原子力科学者会報)」は2024年1月23日、世界がどれほど破滅の危機に近づいているかを真夜中までの残り時間で表す「終末時計(Doomsday Clock)」の2024年版を発表しました。前年、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて過去最短となった時計の針を、今年も維持しました。同誌は1945年、アインシュタインやオッペンハイマー、シカゴ大学の科学者らによって立ち上げられたものです。

同誌は声明の中で、核問題以外の気候変動などのリスクについても言及しています。2023年の世界平均気温が観測史上最高となったことについて「未知の領域に入った」と表現したうえで、温室効果ガス排出量を削減するための取り組みが不十分だと述べ、「取り組みが大幅に強化されない限り、気候変動による人類の被害はますます増大するだろう」と指摘しています。その被害の状況は連日のニュースが報じる通りです

2025年の日本、1945年の戦争終結から80年が経ちました。近年国際社会は専制的な指導者が台頭して‟民主主義対専制主義”の激変期を迎えるなか、日本はどのような方向に向かうのか確固たる立ち位置を問われています。他方で、1945年を境にして逆に80年さかのぼれば1865年ということです。ちょうど日本が西洋列強の帝国主義的競争の中で鎖国を解かざるを得ず、尊皇攘夷から尊皇開国へと移った時代です。その時から160年ですが、これはちょうど日本のキリスト教宣教開始と重なっています。日本はそして日本のキリスト教はどこに向かうのでしょうか。

近代国家をなして後、はじめて日本の将来への展望が縮小しています。人口減少と超高齢化社会の到来だけではありません。政治の閉塞感、GDPの落ち込み、国民幸福度やジェンダーギャップ、各種の指標を見てもこれは明らかでしょう。このままでは‟消滅自治体”が増え続け、やがて国自体が消滅の憂き目にあうところまで来ています。

日本社会の今後に持続可能社会をどう築けるのか。そのために今手元にある持ち駒を活かすとすれば、どういうことになるでしょうか。

鎖国の時代の江戸時代に発揮した〈循環型社会〉、戦後日本を奇跡的に再建させた〈平和憲法〉、そして今、徹底的にエコを貫く〈再生可能エネルギー〉のための技術開発、この三つです。これができれば日本は必ずや世界に先駆けてオリジナルな今後の人類史のモデルを提供できます。日本はヒロシマ・ナガサキそしてフクシマと3回の核分裂エネルギーによる放射能被害にあっています。これは世界文明の中でもまれに見る不幸な出来事でした。その意味を解明するのは日本に独自の哲学的思惟であると思っています。それを発見できれば日本からの世界史的哲学を生み出すことになります。失望感の中にある日本の希望。そのための哲学は「空」です。いったんは「空」「虚無」を知ったとの大転換の哲学。こういうと、多くの人は禅仏教か、と思うでしょうがそうではありません。「すべては空、空である。日の下に新しいものは何もない」(「コヘレトの言葉」1章)と告げる知恵の哲学です。 確かに仏教的世界観には輪廻思想があり一種の循環型社会を築きやすいように見えます。

しかしここで言う循環型社会は意味が全然違います。歴史に対する循環型ではなく、地球の有限性を見つめたエコロジカルな循環型です。歴史はむしろ絶えず前に進み、時間発展の中で後戻りはできないのです。

戦後日本のキリスト教

戦後すぐに労働力人口が増え続ける人口ボーナスがあって、右肩上がりの経済成長が約40年つづきましたが、これは例外であって、もうそのような時代は日本に二度と来ません。これからは、下降線をたどりつつもそれなりに充実した持続可能な社会を築いていくことが必要でしょう。私は経済や物質生活にばかり目を向けているのではなく、むしろ精神面の充実のことを言っています。しかし物質生活と精神生活を分けるのは間違いです。キリスト教はそれをグノーシス主義と呼び警戒してきましたが、日本のキリスト教にはそのグノーシス的傾向があまりに強いと感じています。これは仏教的救済観の影響なのでしょう。救済論だけでキリスト教を語っているとどうしてもこうなってしまいます。いまそれを打破し創造論に重きをおかなければもはや日本のキリスト教に将来はないのではないでしょうか。

2024年にユルゲン・モルトマンが逝去しました。戦後日本の主流派教会のキリスト者に一定の影響力を与えたドイツの神学者です。

モルトマン神学の特徴は何か。それは、‟時間”の自然科学的な過去から未来への一方向性の流れの概念を是正して、逆転とは言わないまでも未来を現在まで巻き戻したところにあります。われわれは時間発展の中で後戻りはできませんが、その逆に、未来を先取りすることもできません。ところがモルトマンは未来の信仰者の復活を、現代、特に「今この時」に重ねキリスト者に生き生きとした信仰を呼び戻そうとしました。その初穂はもちろんイエスの復活です。確かに聖書の信仰をそのように受け取ることは可能ですし、それが聖書の独特の黙示文学的表現だ、と言われればそれまでです。しかし近代科学が常識化した時代には、モルトマンのような時間感覚はなかなか受け入れがたいものです。「科学の論理とは異なり真の信仰はそのような近代合理主義を克服する」と神学者は語るのかもしれませんが、それは観念論であって、われわれの依拠している批判的実在論ではありません 。後ほどモルトマン神学と一緒に説明していきますが、批判的実在論こそが科学的認識と聖書のメッセージを今日に生かしていく哲学です(「批判的実在論」は現代科学とキリスト教の双方を意味づける哲学的立場です。拙著『宗教と公共哲学』[東京大学出版会、2004年、62頁] もご参照ください)。

西欧近代キリスト教と科学

そもそも近代科学の黎明期にあったキリスト教は、現代人の考える単純な合理主義ではありませんでした。かつて科学史家バターフィールドが「科学革命はキリスト教の出現以来他に例を見ない目覚ましい出来事なのであって、これに比べれば、あのルネサンスや宗教改革も、中世キリスト教世界における挿話的な事件、内輪の交替劇にすぎなくなってしまうのである」とまで言わしめたものがあるのです。それを、アリストテレスを徹底的に批判した17世紀のフランシス・ベーコンのキリスト教思想から検証することもこの連載の中でしていきます。ジェームズ王欽定訳聖書ができた頃の英国の大法官の言説、そこにはピューリタン革命前夜の激動のヨーロッパの思想が反映しています。近代科学技術の頂点に核エネルギーの解放があり、日本人はこの技術の危険性を体感で知っている唯一の民族なのです。

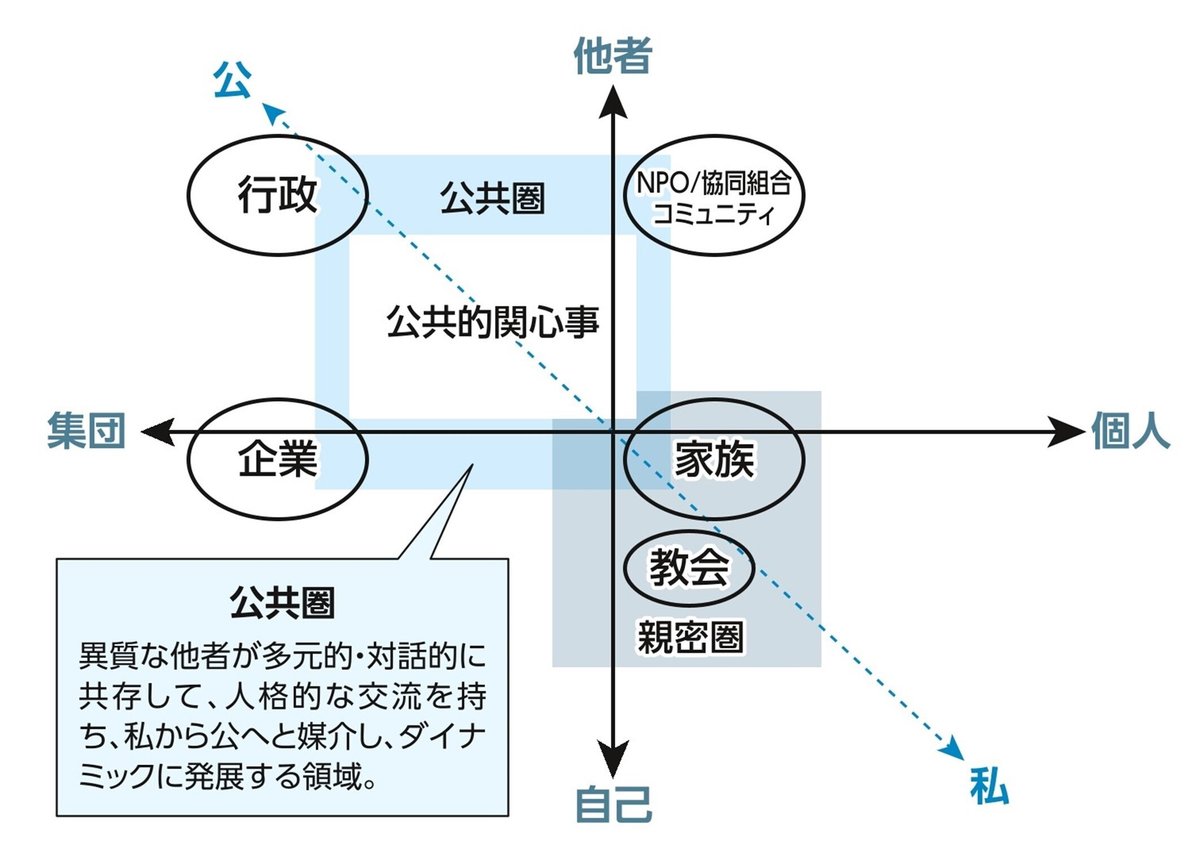

神学は今日では教会という「親密圏」で通用する学問です。「公共圏」ではすぐには通用しません(親密圏・公共圏については文末の四セクター論図を参照してください)。歴史的にそのような区別が生まれてきた事情は理解できます。しかし、もし聖書の言説が正しいならば、教会は公共圏に生きる現代人にコミュニケーションできる言葉を持たねばならない。そのための解釈学(=“翻訳”の努力)が必要ですし、そこでは「ケアの倫理」が重要になります。特に「社会的緩和ケア」という概念を出し、それを生み出す神学として公共神学を提起したい。それがこの連載の目的です。

公共圏という聞きなれない言葉について一言補足をしておきましょう。親密圏とは親しい仲間の集まりであり共通の言葉、例えば信仰の言葉があります。公共圏は異なる思想の下に生きる人々の集まりであり、しかしそこにも、最低限の人間としての共通のものがあるはずです。つまり言語活動です。現代人は経済動物(ホモ・エコノミクス)であることを出発点にして日常生活を営んでいますが、それ以前に言葉の動物であることを否定する人はいません。貨幣との交換の前に言葉の交換です。そこで衣食住が話題になり食前に「いただきます」と手を合わせて感謝の行為をとれば、そこに天ないしカミが出てきます。そこで神人の原事実(インマヌエル=神われらと共にいます、仏凡一体)に思いを致せばことさらに神を信じている、いないを持ち出さずにかかわらず対話ができる、ということです。公共神学はまずは対話、人とのコミュニケーションからスタートします。

(第2回につづく)