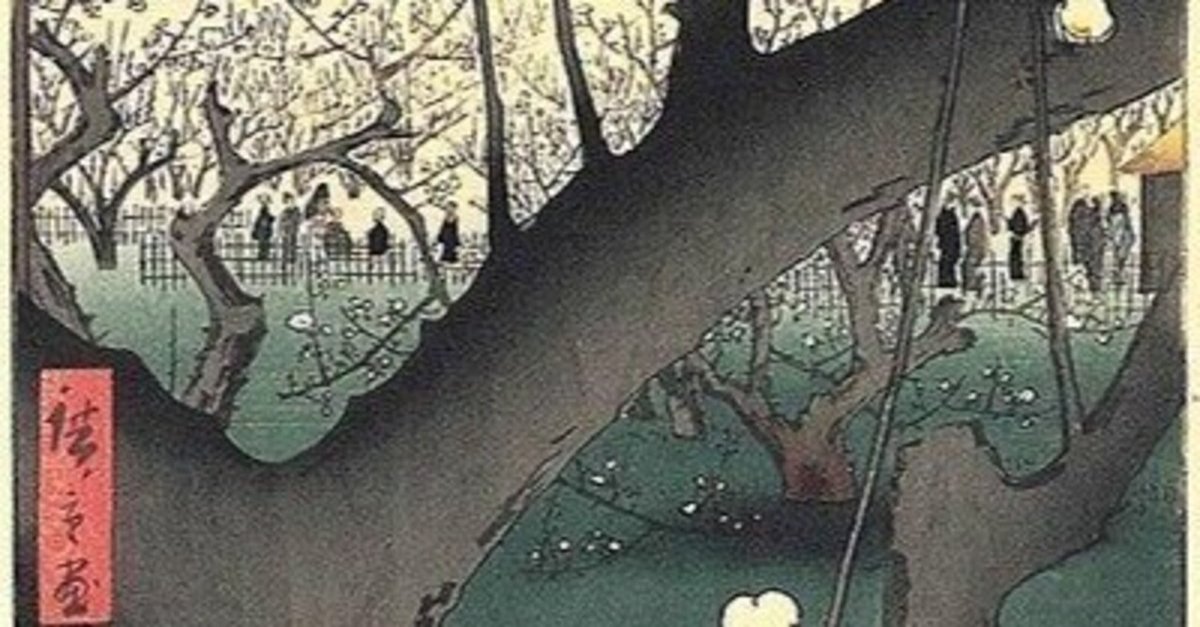

歌川広重〈亀戸梅屋舗〉

浮世絵師、と言えばすぐに思い浮かぶ名前は、北斎や広重、写楽、歌麿あたりだろう。

江戸後期に活躍した北斎と広重は、それまで役者絵と美人画など人物画が主流だった浮世絵の世界で、新たなジャンルとして「名所絵(風景画)」を切り開き、その地位を押し上げたが、それだけではない。

彼らの作品は海を渡り、印象派をはじめとするヨーロッパの多くの画家たちにも影響を与えたのである。

今回は、その具体例として、歌川広重の〈江戸百景 亀戸梅屋舗〉を紹介しよう。

①歌川広重、36歳でのブレイク

広重は、1797年、江戸で定火消同心・安藤源右衛門の子として生まれた。

幼い頃から絵が好きで、10歳の時には江戸に参府した琉球人の行列を絵巻に描いたと言われる。

しかし12歳の時に母が、翌年には父が相次いで亡くなったことで、子供時代は終わりを告げる。

彼は重右衛門と名乗り、安藤家の家督と定火消同心の職とを引き継ぐこととなった。13歳の彼にのしかかった重責は並大抵のものではなかっただろう。

しかし、絵への思いもまた彼の中には息づいていた。

家督を継いで間もない頃、家計を補う目的もあって、彼は浮世絵師の歌川豊広の弟子になる。その翌年には、師・豊広の画号から一字をもらい、「広重」の画号を得た。

絵師・歌川広重の誕生である。

その後、歌川派の絵師として、彼は役者絵や美人画、狂歌本の挿絵などを手掛けるが、なかなか芽が出ず、不遇の時代が続いた。

しかし、1831年、彼の人生を変える出来事があった。

葛飾北斎による〈富嶽三十六景〉の版行が始まったのだ。

これは、富士山という日本人にとって馴染み深いモチーフを主役に据えた揃物(シリーズ物)で、美人画や役者絵が主流だった浮世絵において、「名所絵」という新ジャンルを確立させることにも繋がった。

特に、〈神奈川沖浪裏〉にも見られる、舶来の顔料プルシアン・ブルーによる鮮やかな青色の表現は、江戸の人々を魅了し、当初全36枚の予定だったのが、46枚まで増やされたことからも人気ぶりは伺えよう。

広重も、作品に魅せられた一人だった。

こんな表現があるのか、と驚くと同時に、自分ならばどうするか、とも考えただろう。

〈富嶽三十六景〉に始まった「名所絵」ブームに乗って、広重もまた名所絵の揃物を手がけることとなり、早速全21枚からなる〈東都名所〉を刊行。続いて1833年から手がけた〈東海道五拾三次〉は大ベストセラーとなる。

宿場町や街道の風景と、旅する人々の姿を生き生きと描いた作品は、ちょうど庶民の間でお伊勢参りなどの旅行が流行していたことも相まって、大ヒットする。また、当時ヒットしていた十返舎一九の滑稽本『東海道中膝栗毛』の主人公弥次郎と喜多八を思わせる二人連れが画中にしばしば登場していたことも人気に拍車をかけた。

このシリーズによって、広重は36歳にして、一躍浮世絵界の新星として名を挙げ、時代の寵児となっていく。

②〈名所江戸百景 亀戸梅屋舗〉

「名所絵」は、浮世絵の中では新興ジャンルであり、美人画や役者絵と違って競争相手も少なかった。特に強力なライバルである葛飾北斎も錦絵版画から手を引くと、広重が名実共に「名所絵」の第一人者となっていく。

〈東海道五拾三次〉江戸近郊だけでなく、近江や京都など諸国の名所を題材にした揃物を次々と手がけ、1855年の浮世絵師の格付けでは、同じ歌川派の国貞、国芳に次いで第三位にランクインしている。一方では花鳥画のジャンルにも進出し、多くの作品を残している。

そんな広重が60歳の時から取り組んだ一大プロジェクトが〈名所江戸百景〉である。

これは、広重自身が生まれ育った、なじみ深い江戸やその近郊にある名所の風景を、人々の暮らしや季節の行事などと共に100枚以上もの作品に描き出したもので、100以上という数にも驚かされるが、風景の切り取り方や大胆な構図など、広重のこれまで培った技と工夫が詰まった、まさに彼の集大成だった。

その一つ<亀戸梅屋舗>を見てみよう。

亀戸梅屋舗とは、亀戸にあった呉服商・伊勢屋彦右衛門の別荘「清香庵」のことで、その庭には300本もの梅の樹が植えられ、梅の名所として評判だった。

特に枝が庭の中を約150メートルにわたって地中に入ったり出たりする一本の樹が名高く、水戸光圀公からは「臥龍梅」の名を与えられ、八代将軍・吉宗からも絶賛された。

この<江戸百景>以前にも、広重は何度か亀戸梅屋舗を描いている。

が、今回〈江戸百景〉で取り上げるにあたって、彼はそれまでにない手法でもって挑んだ。

梅屋舗の「顔」とも言うべき臥龍梅を、縦長の画面いっぱいに大きくクローズアップして描いたのである。画面の枠をはみ出す太い枝は、空間が画面外にも大きく広がっていることを想像させる。

このように一つのモチーフを極端にクローズアップし、遠景と対比させることで、空間の奥行きを強調する手法は、〈江戸百景〉では多く使われている。縦長のフォーマットとも相まって、空間の奥行きを強調し、見る者を絵の中に引き込む。鑑賞者はまるで絵の中に実際に身を置き、梅や花見客たちを眺めているような錯覚にすら陥るのである。

これは、広重が長い積み重ねの中で行き着いた表現の極致とも言えよう。

1856年に出版がスタートした<江戸百景>は、1858年までに110枚以上が刊行された。そして、同年9月、自分の持てる全てを注いだシリーズの完結を見届けるようにして、広重は亡くなる。61歳だった。

③海の向こうで

広重の死から9年後、海を隔てたパリで開かれた万国博覧会に、日本も招待され、浮世絵や工芸品を出品した。それまで「鎖国」体制のもと、オランダとのみ限定された形で国交を持っていた日本は、ヨーロッパの多くの人々にとって神秘的で謎めいた国だった。その文物が万博で大々的に紹介されたことで、ヨーロッパ中で日本ブームが起きた。

特に画家たちは、それまでのヨーロッパ美術と趣を異にする日本美術、特に浮世絵の表現に魅せられた。印象派やポスト印象派、ナビ派やアール・ヌーヴォーまで、多くの芸術家たちが浮世絵に影響を受けた。作品そのものを画中に描きこんだり、時には構図を借用することもあった。

ゴッホも、浮世絵から多くを学んだ一人だった。

彼は1886〜7年のパリ時代に、弟のテオと共に400枚以上もの浮世絵を集めるだけでなく、その表現技法を取り入れるべく、模写も行った。

その一つがこの〈ジャポネズリー:梅の開花(広重を模して)〉である。

ファン・ゴッホ美術館

彼は、枡目を引いたトレーシングペーパーを用いて、原画〈亀戸梅屋舗〉の輪郭線をカンヴァスに拡大転写し、そこに油彩で色をつけて行った。色はより鮮やかになり、特に空の燃えるような赤と地面の緑色のコントラストが目を引く。遠くに見える花見客の服装も黄色や青などより明るい色へと置き換えられている。

また画面の両側には、「大黒屋」「錦木」などの漢字が色々と書き込まれているのも目を引く。が、これらは他の浮世絵作品に書き込まれていたものを、「日本らしいモチーフ」としてコラージュしただけで、何を意味するものなのか、ゴッホ自身は知らなかったと言われている。

彼は、この〈ジャポネズリー〉を通して、広重の技を自分の手でなぞり、自らのうちに取り込むと共に、はるか東にあるという美しい国「日本」への憧れも募らせていったのだろう。

その思いは、翌年2月のアルル行きへとつながっていく。

浮世絵に描かれた「日本」に近い場所と信じたアルルの地で、彼はパリで身につけた表現に磨きをかけ、多くの傑作を生み出していく。

この〈日没を背に種まく人〉もその一つで、画面を斜めに断ち切るように、大きくクローズアップされた樹の描き方には、広重の〈亀戸梅屋舗〉から学んだ成果がまさにゴッホの血肉となっていたことが伺えよう。

〈名所江戸百景〉に、広重は、文字通り自身の全てを注ぎ込んだ。

それは、当時の江戸の人々の心に感銘を与えただけではない。海を隔てた遠いヨーロッパの地では、画家たちに「新たな美の世界」につながるヒントを提供した。

特に浮世絵を通して理想郷としての「日本」への憧れを募らせたゴッホは、「日本」に対する思いが創作の源泉の一つとなった。

人の心を動かす作品とは、作者自身の「感動」から生まれる。

その連鎖を辿っていくことも、美術の楽しみかたの一つと言えよう。