新著『最強の回復能力』【はじめに】を全文公開

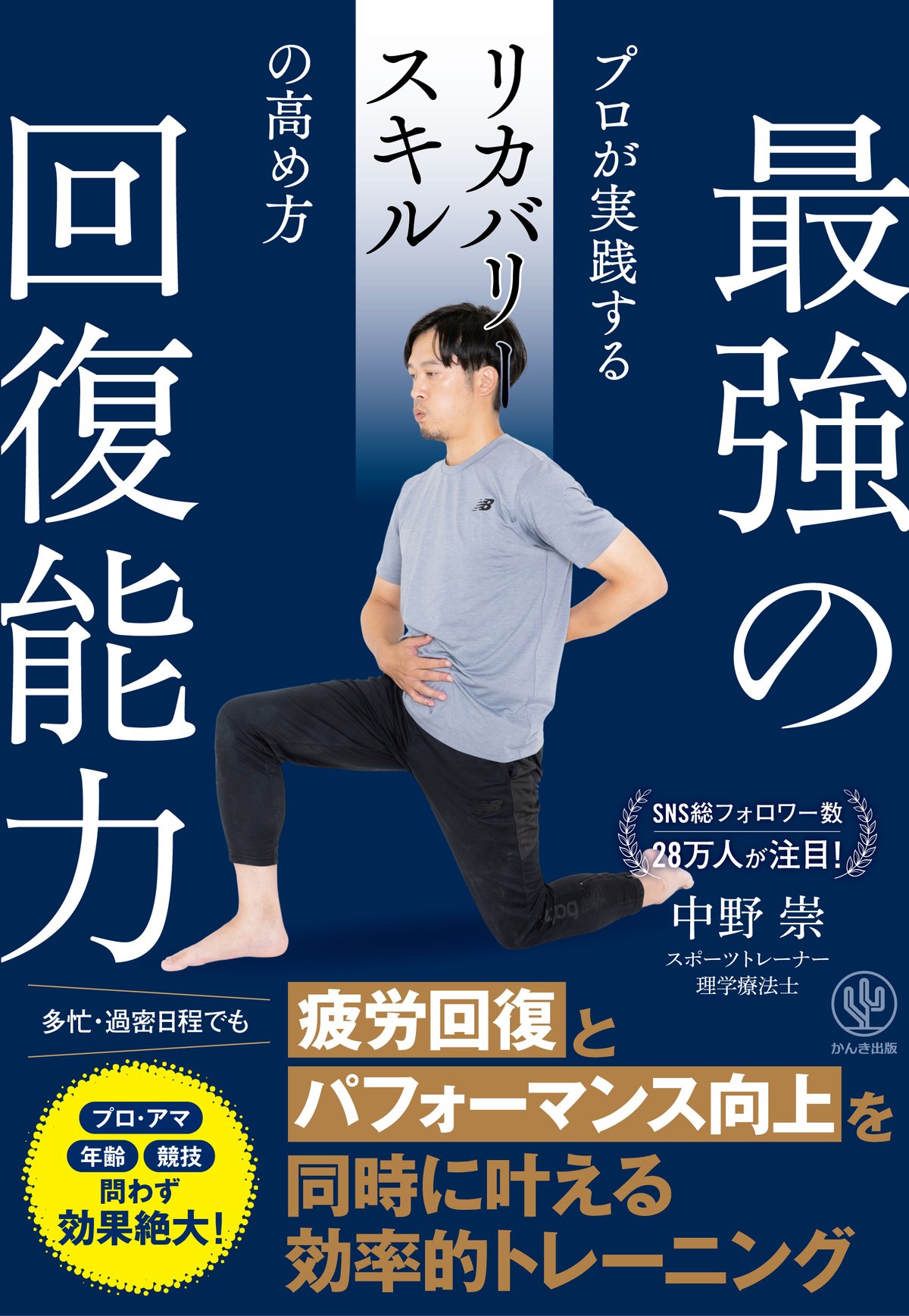

立て続けになりますが、12月4日に3冊目の著書『最強の回復能力/プロが実践するリカバリースキルの鍛え方』(かんき出版)が発売されます。

疲労から回復する方法ではなく、『疲労から回復する能力そのもの』を高めるためのロジックがテーマです。

回復行為と回復能力は、似て非なるもの。

マッサージを受けるなどの回復行為をいくら繰り返しても、自ら回復する度合いと回復する速さは向上しません。

そしてパフォーマンスを発揮・向上するためには、パワーや柔軟性、身体操作を高めるだけでは不十分です。

なぜなら疲れていてはそれらの能力は確実に下振れするからです。

怪我のリスクも高まります。

せっかく積み上げ磨き続けてきた競技能力が、蓄積した疲労によって発揮されないとしたら、、。

私の経験上、回復という領域は選手たちからはガチで不人気です。

『パフォーマンスアップ』って実感がわかりにくいからですよね。

ですが、怪我をした選手やプロ選手ほど重要視しているのもまた事実です。

長期間活躍している選手でこの領域を軽視している選手は皆無です。

だから多くのプロ選手のパフォーマンス発揮と向上を長期にわたってサポートしてきた私の立場から言えることは、『パフォーマンス上げたければ回復能力”も”必ず高めておけ』ということです。

練習やトレーニングでしっかり追い込みたい人ほど、重要です。

多くの選手が興味を持たない、重要視しない、時間を割かない領域だからこそ。

多数がやっていないことを早くから積み上げるのは、多数の中から突き抜ける鉄板セオリーです。

ぜひ、パフォーマンスアップ戦略の一つとして取り入れてみてください。

最強の回復能力(かんき出版)

【はじめに】

みなさんは、こんな経験をしたことはありませんか?

ヘトヘトになるまで身体を動かした日の翌日、自分はまだ疲労を引きずっているのにもかかわらず、チームメイトの中には疲れなんてどこ吹く風、元気いっぱいで練習にやってくる人がいる。

シーズンの後半、まわりの選手が疲労で調子を落としている中、ずっと調子を維持し続けられる選手がいる。

このように、同じ運動量(疲労行為)を行っているのにもかかわらず、なかなか疲労が抜けない人と、すぐに疲労が抜ける人がいます。その違いは、いったいどこにあるのでしょう?

その答えこそが、本書のテーマである「疲労回復能力」です。

本来、「疲れにくさ」や「疲労からの回復力」は、運動神経や身体能力などと同じように、その人の体質や生まれながらの能力によるものと考えられていました。

しかし、 「疲労回復能力」はれっきとしたスキルの一つ。実はトレーニングによって、誰でも、意図的に、高めることができる能力なのです。

疲労状態にあるのに、さらにトレーニングをして解決? ちょっと不思議な感じがするかもしれませんね。

私自身も疲労の蓄積に悩まされた

実は私自身も、疲労の問題にはかなり悩まされてきました。中学から大学まで野球部に所属し、投手や外野手としてプレーしてきましたが、投手として登板した試合から3日間ほどは、肩や腰の張りが抜けない状態になってしまうのです。

そもそも、肩や腰に負担が大きい投げ方だったということもありますが、それ以上に疲労がたまった部位の張りがなかなか解消しないということが、大きな問題でした。

そんな状態でも連投を余儀なくされることは多く、「疲れてさえいなければ、もっとよいパフォーマンスができるのに……」という場面をたくさん経験しました。

こんなことを繰り返しているわけですから、当然のように肩やひじのケガが繰り返されるようになりました。

その後、大学ではバイオメカニクスを学びながら教員資格を、さらに進学して理学療法士の資格を取得しました。

そして、現在までスポーツトレーナーまたはフィジカルコーチとして、国内外のプロ選手・プロチームを中心にさまざまなジャンルのアスリートをサポートしていますが、これまでの経験として、また専門家として確信しているのは、疲労がパフォーマンスに大きく影響するということです。

「そんなこと当たり前じゃないか!」と思いますよね。

そのとおりです。しかし、今なお多くの選手が過密日程などの疲労によって、本来のパフォーマンスが発揮できない問題に悩まされている以上、改めてこの問題に向き合う必要があると思うのです。

多くの人はクーリングダウンの効果を実感できていない?

疲れていては、本来持っているパフォーマンスを十分に発揮できない。

このことはスポーツ選手に限らず、多くの人が実感しています。

日々のトレーニングで、いくらテクニックや筋力を高めても、疲労状態にあってはその能力を十分に発揮することはできませんし、疲労を蓄積させたまま続けていれば、いずれはケガや故障の原因になり得ます。

逆に言えば、可能な限り早期に解消することが、次のベストパフォーマンスにつながるということです。回復能力の高い身体は武器になります。

それをわかっているからこそ、多くの選手が練習や試合の後にクーリングダウンなどの「疲労回復の取り組み」を行っているのです。

ですが同時に、こんな声もよく耳にします。

「ていねいにクーリングダウンをしているのに張りがとれない」

「マッサージをしたり、してもらったりしても、整うのはその日限り」

「そもそも自分のやっているストレッチには回復効果があるの?」

こういった発言の背景には、多くの人がクーリングダウンの効果をあまり感じられていない現実があるのでしょう。

私の実感としても、スポーツの現場でクーリングダウンがあまり重要視されていない印象を持っています。

また、内容もウォーミングアップほど精査されていませんし、クーリングダウンへの意欲が高い選手にもあまり出会いません。

本書では、

■疲労回復能力を高めるための知識・考え方・習慣=リカバリースキル

■疲労回復能力を高めるための身体づくり=リカバリートレーニング

と位置づけ、これまでとはまったく違う「疲れにくさ」や「疲労回復」に関する考え方、疲労回復能力を底上げさせるためのトレーニング方法を紹介します。

これらの方法は、私がプロ選手たちを指導する際に実際に行っているもので、あらゆる競技に役立ちます。

また、リカバリートレーニングによって疲労回復能力の目覚ましい向上につながるだけでなく、それによりこれまで実感できなかったクーリングダウンの成果も現れやすくなることもわかっています。

現時点では、「リカバリートレーニング」についてあまりイメージできないと思いますが、肝となるのは、身体の「循環」を整えて、さまざまな「固さ」を取り除き、深部にある筋肉まで柔らかくすることにあります。

これにより得られるメリットは4つ。

1.疲労が回復するスピードが向上する

2.疲労が回復する度合いが向上する

3.疲労の蓄積に起因するケガが減少する

4.疲れにくくなる

本書を手に取った方は、スポーツ系の部活動をしている学生や趣味でスポーツを続けている社会人など、アマチュアとして、あるいはプロフェッショナルとして、日常的にスポーツをしている方だと思います。

日々の厳しい鍛錬の成果を十分に発揮するためにも、ぜひリカバリースキルを身につけてください。

以上です。

ありがとうございました。

全てはパフォーマンスアップのために。

中野 崇

著書:最強の身体能力/プロが実践する脱力スキルの鍛え方

著書:ハイ・パフォーマンス理論/競技場に立つ前に知っておきたい「からだ」のこと

YouTube :トレーニングラウンジ|”上手くなる能力”を向上

Instagram:https://www.instagram.com/tak.nakano/

X:https://twitter.com/nakanobodysync

■怪我の下部構造の解消技術を体系的に身につける方法

■JARTAの身体操作を体系的に学ぶ方法

1980年生

たくさんのプロアスリートたちに身体操作を教えています

戦術動作コーチ/フィジカルコーチ/スポーツトレーナー/理学療法士

JARTA 代表

プロアスリートを中心に多種目のトレーニング指導を担う

イタリアAPFトレーナー協会講師

ブラインドサッカー日本代表戦術動作コーチ|2022-

ブラインドサッカー日本代表フィジカルコーチ|2017-2021

株式会社JARTA international 代表取締役

JARTA

Home Page

トレーニングオファー

あなたの状態と目標のギャップを埋めるための身体操作トレーニングを指導します

ホームGym|自宅で動画を見ながらできるトレーニングプログラム

サッカー戦術動作アプローチ|サッカー競技動作の分析に特化したコース