白い花に埋まった高原にやってくると /回想・岸田衿子さんのこと(1)

5月の北軽井沢ほど、始まりと終わりで劇的な変化を遂げるひと月も他にないのではないだろうか。

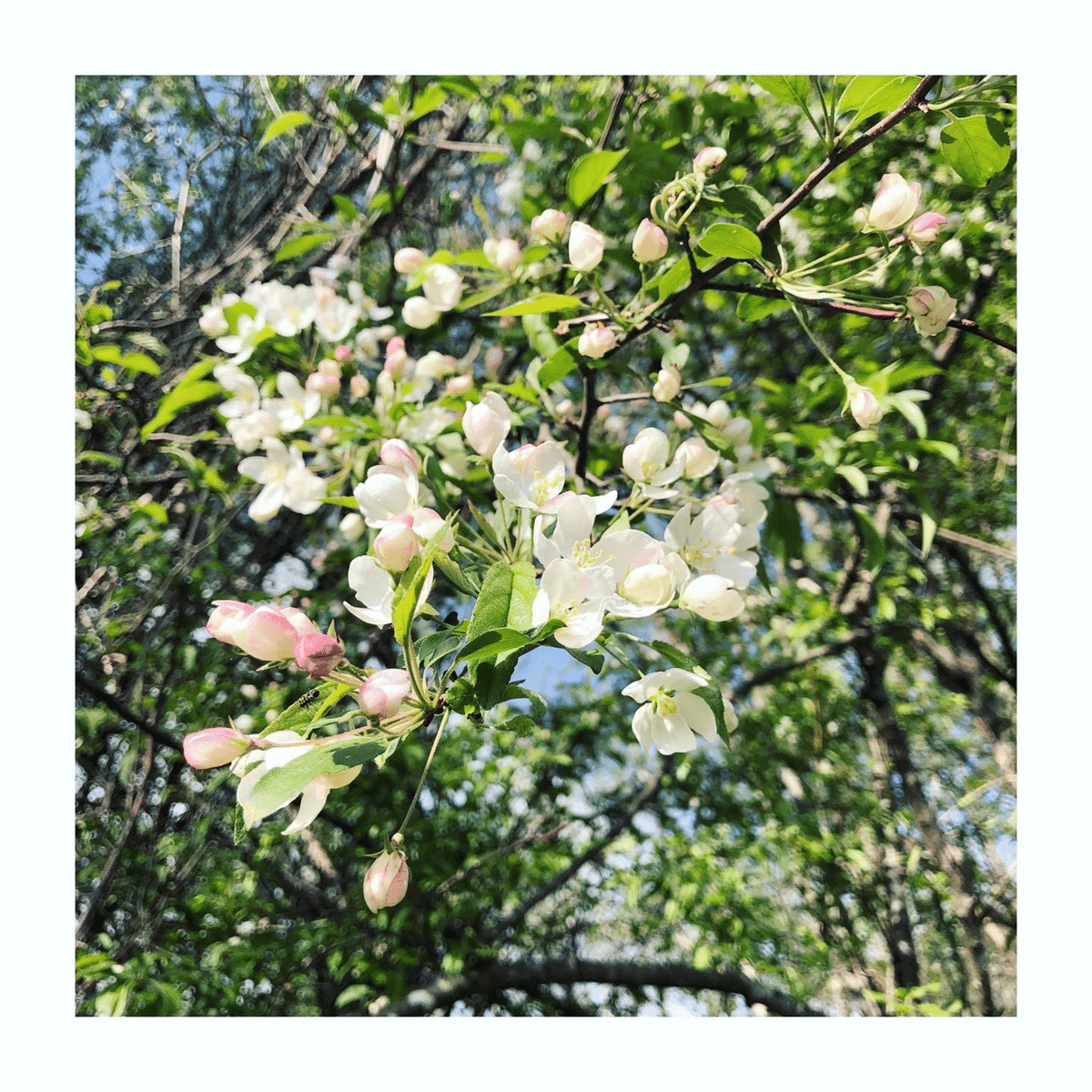

地面からようやく雪が消えるころ、裸の林にぽつぽつと咲くコブシ。続いて平地から1ヶ月以上遅れて桜が咲き始め、カラマツの木々の枝先にエメラルドグリーンの芽が顔を出す。大型連休が過ぎた2週目くらいから芽吹きのスピードは加速し、樹上で、足もとで、風景はみるみる新緑に塗り替えられていく。おおげさでなく、1日目を離しただけで窓からの景色が違って見えるほど。その緑の爆発のなかを、オオカメノキ、ウワミズザクラ、ズミ(コナシ)など高地の森林を好む白い花が次々とリレーしていく。

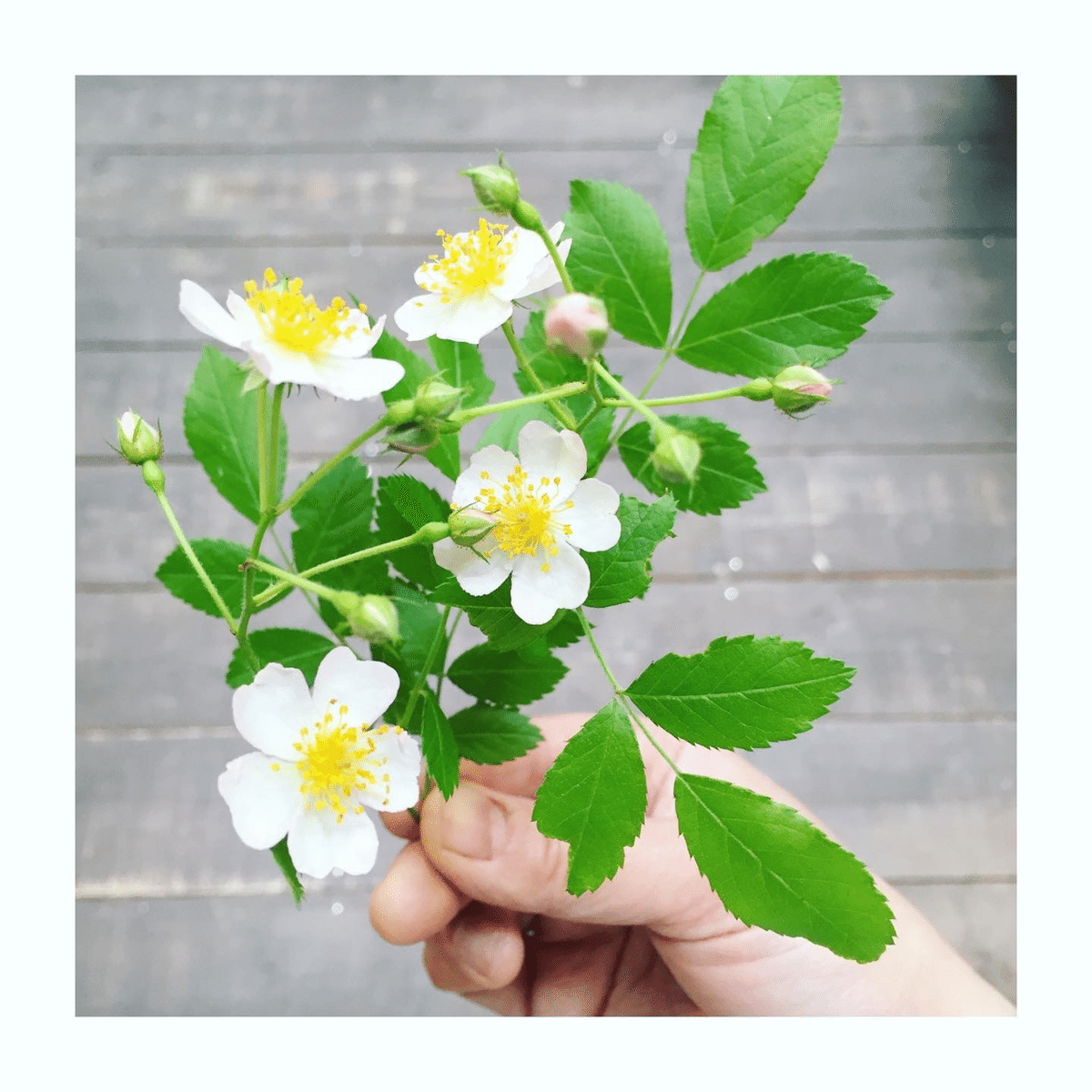

北軽井沢の法政大学村に長く暮らした岸田衿子さんの『移る季節』という詩は、「白い花に埋まった / 高原にやってくると / 地球のまるみに きがつく」という一説から始まる。この詩のとおり、コブシに始まり初夏のノバラ、ヤマボウシ、ノリウツギまで、北軽井沢の新緑シーズンには白い花が多く、またよく似合う。衿子さんの詩でそのことを教えてもらってから、この時季、白い花を数えるのが楽しみになった。

衿子さんはこの他の詩やエッセーでも、北軽井沢の草花について多くの記述を残している。それらの作品にはしばしば、パートナーで画家の古矢一穂さんの繊細な植物画が添えられていて、植物図鑑のように眺めることもできる。高原特有の珍しい草花から、足もとのクローバーや、秋の草原に揺れる名もない枯れ草まで。植物に向ける衿子さんのまなざしはいつも優しく、子どものような好奇心は82歳で亡くなる直前まで薄れることはなかったようだ。

衿子さんにお会いしたいという私の長年の夢がかなったのは、亡くなられる数年前。一度は北軽井沢の山荘で、もう一度は伊豆半島の海辺のお住まいで。すでに病状は進行し、車いす上での対面となったが、ユーモアたっぷりの冗舌さは衰えることなく、楽しいおしゃべりの時間はあっというまに過ぎた。そのときの衿子さんのまわりにも花があった。海辺の家の入り口には衿子さんが"ミモザウルス”と名付けた大振りのミモザがちょうどレモン色の満開に。時間が止まったような北軽井沢の山荘では、同様に色あせてもなお美しい野の花のドライフラワーが飾られていた。

他界されてこの春で6年(※掲載時。現時点では12年)。できることならもう10年早くお会いして、実際に野山を一緒に歩いてみたかったという思いは尽きない。けれど私たちの手元には、衿子さんが書き留めた草花をめぐる言葉が、それこそ押し花のようにいつまでも残されている。季節がめぐるたび、立ち戻ることのできる"言葉の風景"があるというのは、今もその土地に暮らす者にとって、なんと幸せなことだろうか。

掲載:2017年6月11日 上毛新聞 オピニオン21 「草花に寄せた言葉今も」