触診のコツ①

臨床で療法士がまず実施する触診

前回は、その触診をなぜ学ぶべきなのか?を

整理してみました。

ぜひ、患者さん・利用者さんのために触診力を向上していきましょう。

では、その触診力をどう学んでいけばいいのでしょう?

今回からはそのコツについて整理していきましょう。

1 触り方をイメージする

触診で新人療法士が最も悩むことが

『違いがわからない・・・』です。

その違いをわかるために必要な要素が触り方です。

その触り方のヒントが解剖学のイメージです。

どうするのか?

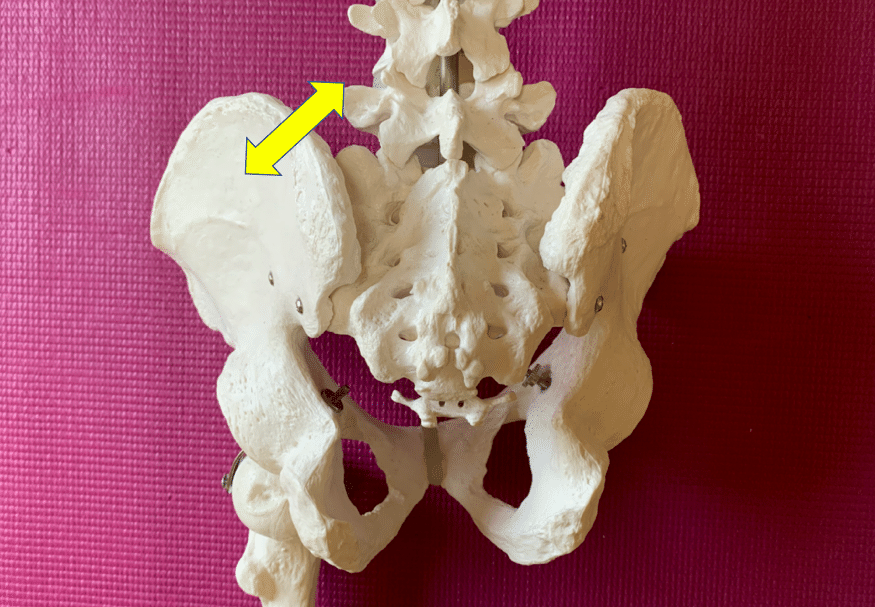

まずは、下の写真をみて、PSISを触れるためにはどうすれがいいでしょうか?考えてみましょう。

2 触診が苦手な人の触り方

PSISの触診法として腸骨陵を辿り、PSISまで触れていく方法があります。

その場合の辿りかたが重要です。

触診に苦手意識を持っている療法士の多くが下の図の様に、

骨に対して並行に指を小さく動かし、触り分けをしようとします。

この触れ方では、腸骨陵しか触れていないため、

自分が触れているのが腸骨陵なのか?の区別がつきにくくなります。

つまり、触り分けのポイントは自分の手の使い方です。

3 わかりやすい触り方

では、触診ができる療法士はどの様に触れているのでしょうか?

それは、触診に苦手意識を持っている人の逆の触り方をします。

つまり、下の図の様に骨に対して垂直に大きく手を動かします。

こうすることで、腸骨陵と腸骨との境がわかりやすくなり、

自分が腸骨陵に触れているのか?の確認がやりやすくなります。

4 まとめ

触診で触り分けをする際のポイントは

自分の手の使い方です。

・触りたい部位に対して垂直に大きく手を動かす

これをしていただくだけでも、

触り分けが楽になります。

ぜひ臨床で意識されてみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

-------------------------------------------------

追伸:

リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!

現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

【リハカレ公式HP】

https://iairjapan.jp/rehacollege/