距腿関節の触診

さて、触診もいよいよ足部に移っていきましょう。

足部は、立ちがり、立位保持、歩行など様々な場面で注目することが多くあります。さらに背屈制限ある際のADLへの影響が強く生じます。

その背屈制限を精査するためにも触診出来ると、評価の確実性が向上します。今回は、足部の動きに注目しつつ、距腿関節の触診について整理していきましょう。

1 触れることの臨床意義

距腿関節の大きな動きは足関節の底屈・背屈です。

距腿関節のストレッチをすると、筋の伸長感ではなく、”カツ”と骨性のエンドフィールを感じることが臨床で多くあります。

これは、距骨の滑走生が低下している可能性があります。

この状態に対して、距骨がしっかり動いているのか?を評価することが臨床おいて非常に重要となります。

距骨を触れた状態で、底屈・背屈をし、距骨の動きを評価していきましょう。

2 距腿関節の特徴

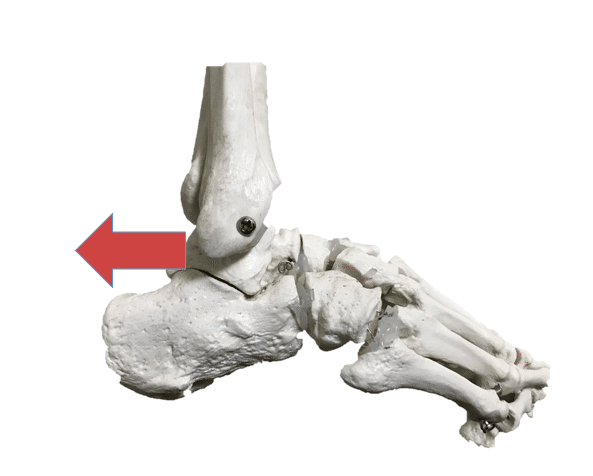

では、具体的に距骨のどのような動きに注目するのでしょうか?

距骨は底屈・背屈の際にはまず、滑り運動が生じます。

背屈時には下腿に対して後方に滑ります。

底屈時には下腿に対して前方に滑ります。

つまり、距骨に触診した状態で背屈時には後方に滑っているのか?底屈時には前方に滑っているのか?を評価していくことが重要です。

3 実際の触診方法

では、どのように触診していくことがわかりやすくなるのでしょうか?

その方法が

① 外果と距骨の間を確認

② 内果と距骨の間を確認

③ 両果と距骨の間を正中方向にたどっていき距腿関節の全体を確認

④ 距腿関節を確認したら、すぐ下にある距骨に触れ、底背屈で確認

このようにしていただくことで、触診が評価に繋がります。ぜひ実施されてみてください。

4 まとめ

いかがだったでしょう?

距腿関節が触診できると、足関節の背屈制限になっている要因をより広く考えられるようになります。

しっかりと触診の目的を整理して臨床に利用していきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

------------------------------------------------

追伸:

リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!

現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

【リハカレ公式HP】

https://iairjapan.jp/rehacollege/