長母指屈筋の触診

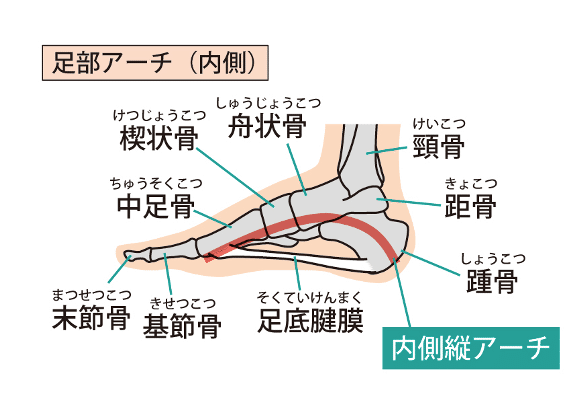

前回は長指屈筋について整理してみました。長指屈筋は第2~5指を屈曲、足関節を底屈、足部を回外する作用の他に、長母趾屈筋と共に働き、第1~5趾を引くと同時に距骨と踵骨を安定させ内側縦アーチの形成に関わっています。足部の安定性について考える時には評価しておきたいポイントでしたね。

前回までの内容はこちら

臨床1年目の教科書

本日は長指屈筋と一緒に内側縦アーチを形成する長母指屈筋について整理していきましょう。

1 触れることの意義

作用としては母指を屈曲、足関節を底屈、足部を回外します。

また上記でも記載した通り、長母指屈筋は長趾屈筋と共に働き、第1~5趾を引くと同時に距骨と踵骨を安定させます。

復習になりますが、縦アーチが安定することで、トラス構造、ウィンドラス機構が働き、立位の安定性、歩行時の推進力、を得ることができます。

長指屈筋と長母指屈筋が同時に働くことで、距骨と踵骨を安定させます。つまり、ショパール関節を回外させ、アーチを形成し、足部の安定性に寄与していることが理解できます。

この点からもしっかりと臨床で意識しておきたい筋の一つですね。

2 特徴

どのように長母指屈筋が内側縦アーチの形成に関連しているのか?を理解するために走行を確認しましょう。

【起始】腓骨後面

【停止】母指末節骨底

ここでポイントなのが長指屈筋と同様に末節骨底に停止するまでの走行が距骨の下を走行し、中足骨に沿っていることです。

この走行によりショパール関節の安定性に寄与していることが理解できます。

実際の触診方法

では、実際に触れていきましょう。

① アキレス腱を確認

② アキレス腱からさ内踝側に指を動かす

③ 母指を強制的に伸展させ腱の緊張を確認

4 まとめ

触診を練習する際には”なぜその部位に触れる必要があるのか?”という目的を明確にしましょう。その目的は生活での動作とつなげることで臨床で使える触診技術が身についていきます。

ぜひ1度整理してみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。最後まで読んでいただきありとうございました。

------------------------------------------------

追伸:リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

【リハカレ公式HP】https://iairjapan.jp/rehacollege/