電気的地球科学への招待④ー地球はファラデーモーター

従来、地球の自転は慣性によると考えられてきました。しかし、自転速度の観測では地球は遅くなったり速くなったりを繰り返しています。この半世紀ほどの間では少しずつ自転速度が速くなっています。遅くなるのは慣性でわかりますが、速くなるにはなんらかの動力源が必要です。今回は地球の動力源を説明し、なぜ地球が自転するようになったのかを考えてみます。

観測からわかる自転速度の変化

地球の自転速度を毎日測定しているサイトがあります。IERS(International Earth Rotation and Reference System Service)は国際的な研究機関で、観測データは毎日更新されます。

IERSによる自転速度はLOD(Length of Day)と呼ばれます。一日の長さを測っているのです。LODが短いと自転速度は速くなります。

単位はミリ秒だが、確かに速くなっている

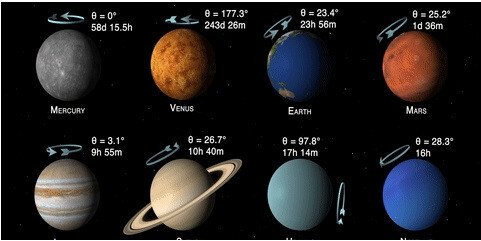

地球の自転速度の観測は始まってから半世紀ほどしかありませんが、その間、少しずつ速くなってきています。従来、地球は太陽系を回る塵や岩石が集まって出来たとき、以前から持っていた回転モーメントが残って自転している、真空中の宇宙に浮かぶ地球は一度回転が始まると止まることがないと説明されています。しかし、地球の自転速度はこの50年で少しずつ速くなっています。また、太陽系の惑星を見ると金星を除いて同じ方向に自転しています。惑星の自転にはなんらかの共通した原因ー動力源があるはずです。

水星の自転

水星は太陽に最も近い惑星で自転周期はおよそ58日です。比較的ゆっくりとした速度で自転しています。水星には月がないので、何かがぶつかったわけではないようです。それともぶつかった相手は太陽に落下したのでしょうか?

水星を観測した探査衛星によれば、水星には磁気圏があります。太陽風が地球と同じようになびいている様子がわかりました。

探査衛星メッセンジャー

また探査衛星メッセンジャーにより水星周辺の磁気とイオンが解明されました。水星には非常に薄い大気しかないので太陽風が直接地表に吹き付けています。太陽風の大部分は陽子なので、そのまま通り過ぎますが、わずかに含まれる電子は表面の岩石に吸着されていると予想できます。岩石は電子を蓄えることのできる誘電体だからです。メッセンジャーの調査でも水星からイオンが出入りしていることがわかります。非常に低い周波数の電波も観測されています。地球のシューマン共振に相当する電波かもしれません。

ここで重要なのはイオンの出入りです。静電モーター、フランクリンモーターともいいますが、電荷の出入りによって回転するモーターがあります。

片方から電荷が入り、もう片方から出ていくと回転運動が生まれるという仕組みです。水星は巨大ですが、もうれつな太陽風を受け、電子が太陽側から入って、反対側に抜けていると予想できます。この電荷の移動によって自転しているのです。

原始地球を考えるとまだ大気も海水もないころ、むき出しの岩石が地表を覆っていたはずです。原始地球は静電モーターによって自転が始まったと考えられます。

地球を一周するマグマの帯

ところで、GoogleEarthというソフトがあります。地球全体を俯瞰できる素晴らしい機能を持つソフトです。GoogleEarthを使って、地表の地形を見ていると、奇妙なパターンがあることに気がつきます。

太平洋の西側の地形を見ると円弧状の地形が複数見られます。地下に何かがあって引っ張られているような形をしています。太平洋の東側を見ると、今度は大陸の隙間から大きく湾曲している地形があります。

さらに南アメリカと南極をつなぐ部分にも湾曲があります。

さらに2022年1月に大爆発したトンガ周辺にも曲がった地形があります。

ほかにもアリューシャン列島周辺にも同じような地形がありますが、共通しているのは地震の多い場所であることです。つまり環太平洋火山帯にこの奇妙な引っ張られたような地形があるのです。Google Earthを見ればわかりますが、環太平洋火山帯はちょうど地球を半分、ぐるっとまわったマグマの帯を形成しています。マグマの帯はオーストラリア大陸を迂回していますが、ほぼ地球を一回りしています。

マグマには電流が流れている

ところで、環太平洋火山帯の上にはたくさんの火山があります。火山噴火では噴出したマグマから放電が起きる火山雷という現象が知られています。

火山雷の原因は、空で起きる雷と同じように噴出したマグマが静電気を起こして放電すると教えられています。しかし、火山雷が起きるのは噴出した直後で、とても静電気が起きてたまる時間はないことがわかります。

マグマが地下にある時から高圧電流が流れているため、空中に飛び出した瞬間、周囲の大気に対して放電が起きるのです。岩石が溶けたマグマは電気をよく通します。また、マグマに流れる電流はマイナスで、大気は弱いプラスに帯電しています。地下にあるマグマには高圧電流が流れていると予想できるのです。

地球はファラデーモーター

地球を一周とりまく環太平洋火山帯のマグマには高圧電流が流れています。これが地球磁場と引き合うことで、ファラデーモーターを形成しているのが地球を自転させている原動力と言えます。

この画像ではもっとも簡単なファラデーモーターが説明されています。銅線に流れる電流が銅線自体を回転させます。銅線は回転するうちに電流で熱くなってきます。地下にあるマグマには電流が流れているので、溶け続けているのです。また、ファラデーモーターには回転に伴う反トルクがありません。宇宙に浮かんだ地球を支点なしで回転させることが可能です。

前の項であげた奇妙な地形の湾曲は、地下にあるマグマの帯がファラデーモーターのコアになっているため、自転方向に引っ張られた跡であったわけです。

まだ大気のない原始地球が自転し始めたのはおそらく水星と同じ静電モーターによるものでした。磁場が発生し、大気が出来て太陽風が地表に吹き付けなくなると、地下のマグマによるファラデーモーターに原動力が移動したのです。原始地球から現在の地球に至るには、膨張と空洞の拡大、ほかの惑星からの放電などがあったと予想しています。電気的地球科学ではこうした惑星の変化を取り上げて行きます。次回は地震はなぜ起きるのかを解説します。