ビアズリー、グロテスクな美の秘密

私にとって最初のビアズリー作品は岩波文庫《サロメ》の挿絵でした。黒いレースのような華麗で妖しげな雰囲気に魅力を感じながら読み始め、『なんか…結構気持ち悪い絵だな……』と思いながら読み終えたことを今でもよく憶えています。

自分が将来美術を勉強するとは全く思っていなかった頃の話ですが、この感想は結構ビアズリーの要点をついているような気がするんですよね。

というわけで今回は具体的な作品を観察しつつ、ビアズリーの作風に分け入ってみようと思います。

■華麗さと醜さ

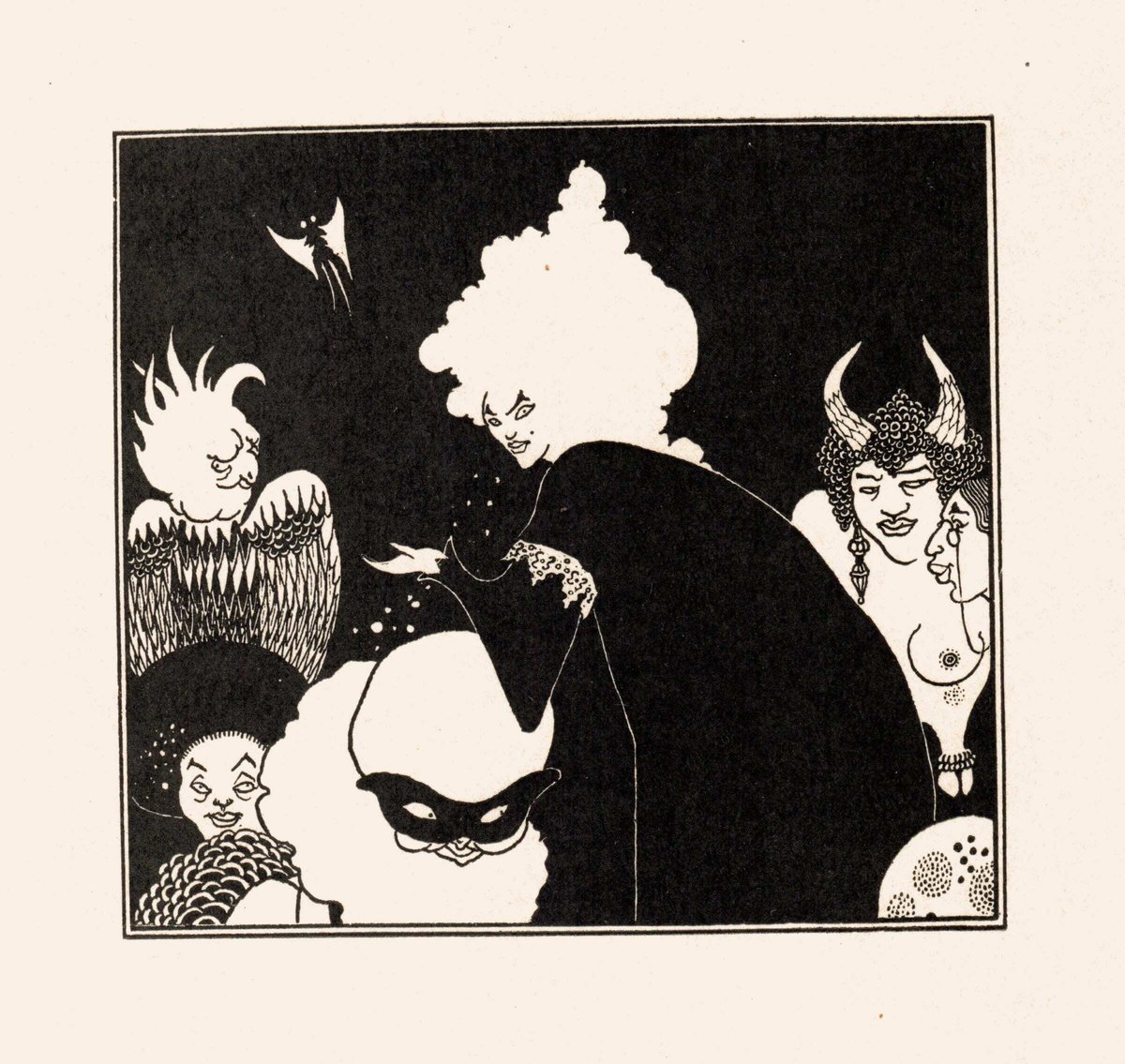

ビアズリーの作品はダークな華麗さを持っています。流れるような有機的な線と大胆な構図、そして緻密な装飾模様と余白のコントラスト。洗練された作風です。

しかしよく見れば険しく意地悪そうな顔の人物たち、あちこちで裸身がさらされ、滑稽なほど露骨に性的な表現も少なくありません。人間の本性をむき出すようにデフォルメされた人物の表現は、エロティックというよりもグロテスクな印象を与えます。美しさと醜悪さが同居する画面が、見る者を翻弄し強烈な印象を残します。

■黒と白:二元性の象徴

ビアズリー作品の大きな特徴といえば、黒と白を非常に効果的に使用していることでしょう。この配色は単なる視覚的な役割だけでなく「善と悪」「生と死」といった二つの対立する(そして切り離せない)概念を象徴するものでもあると考えられます。色使いそのものが作品のテーマや内容をも表現しているのです。

■緻密な装飾と異形性

ビアズリーの用いる装飾は植物のツタや幾何学模様、アラベスク文様など、様々なモチーフから着想されたもの。それらが縦横無尽に入り組み、背景や衣服も人体の表現と同じように誇張され、過剰なほどに描き込まれることで不気味さや怪奇な雰囲気を生み出しています。絵の中に、得体のしれないものが潜んでいるかのようです。

■抑圧の時代を切り裂くビアズリー

ビアズリーはビクトリア朝時代のイギリスで育ちました。当時のイギリス、特に中産階級以上の人々には“体裁や世間体が何よりも重要” というような価値観が根付き『倫理観のある』人々ほど本音と建前が大きく離れた人生を生きていたようです。ビアズリーはその窮屈な価値観への風刺をこめて、意図的にタブーを犯すような表現を追い求めたのかもしれません。

そして生み出された、美とグロテスクの融合。ビアズリー作品の最大の魅力、そして現代まで人々を惹きつけてやまない理由はここにあるのでは、と思います。

あなたも作品の前に立った時、直視したくない本当の自分を見せられたような気がする…かも。

■■■

さて、改めて作品を細かく観ているうちに私も展覧会がかなり楽しみになってきました。

【異端の奇才 ビアズリー展】は三菱一号館美術館で2/15から開催です!

今回もここまでお読みいただき、ありがとうございました!