歯科で用いるレントゲン2

先週に引き続き、歯科で用いるレントゲンについてご紹介します。レントゲンと言っても、歯1~数本程度の局所的に撮影するデンタルレントゲン、顎全体を撮影するパノラマレントゲン、歯や顎の骨を撮影し、その後3次元、立体的に確認できるCTなどがあり、歯科医療の重要なツールです。

先週は放射線についてご紹介しましたが、今週は歯科医院で撮影するレントゲン写真についてご紹介します。

歯科医院で撮影するレントゲンには大きく分けて二つあります。一つはむし歯の治療、歯周病の治療を行う前に3~4歯程度を撮影するデンタルエックス線写真。

もう一つは一度に口腔全体を撮影するパノラマレントゲンがあります。

パノラマレントゲンは、上は眼窩(目の周囲)から下は下顎オトガイ部(下顎)までの範囲を一度に撮影することができます。当然上顎の歯、下顎の歯も写っています。パノラマレントゲンを撮影することによって以下のことがわかってきます。

1. むし歯の有無

2. 歯周病の程度

3. 親知らずの状態

4. 顎の骨の中にある病気の有無

5. 顎関節(顎の関節)の状態

6. 上顎洞(副鼻腔)の状態

7. 歯科の治療歴

8. 被せ物の状態

9. 過剰歯の存在

10. 子どもの場合過剰歯、欠損歯のチェック

11. などたくさんの情報を得ることができ、診断を行ううえでとても役立ちます。

当院ではメインテナンスに来られている方はむし歯、歯周病、またその他の病気の早期発見のため一年に一度はパノラマレントゲン撮影することをお勧めしています。

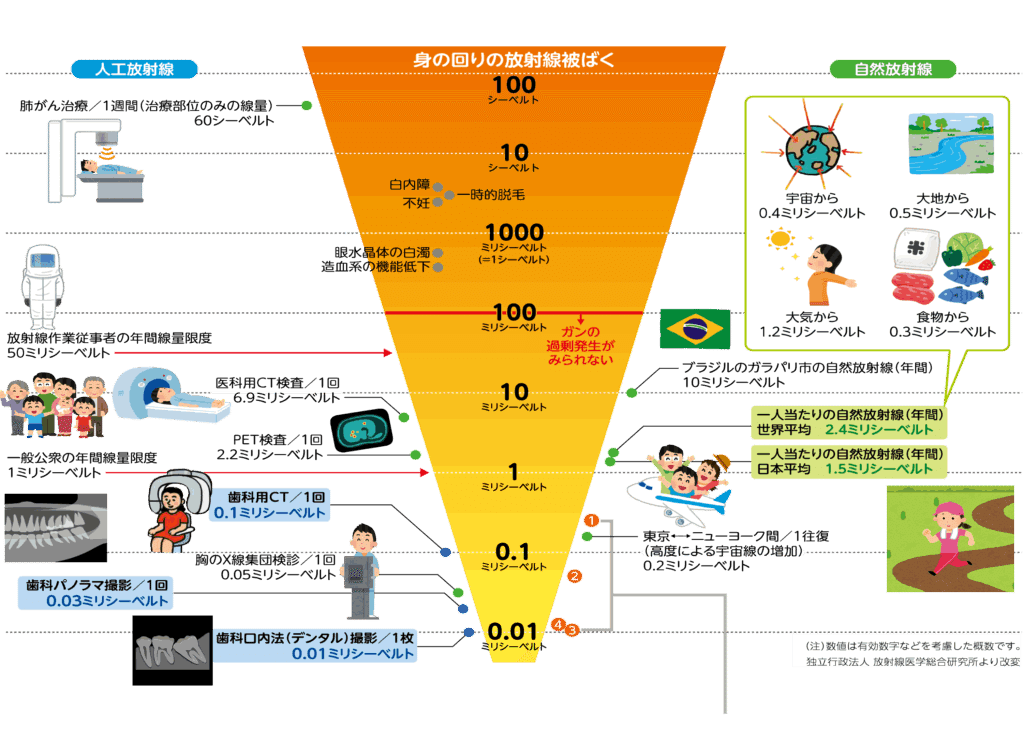

ただ、パノラマレントゲンは有効であるけど放射線量が心配と思われている方もいらっしゃるかと思います。パノラマレントゲンの放射線量については日本ではイギリス、フランスと同程度の0.01ミリシーベルトと推定されています。

先週ご紹介した自然放射線と比較してみても歯科で用いるパノラマレントゲン撮影による被ばく線量は少ないことが分かると思います。私たちは宇宙や大地、空気、食物から微量の放射線を受けています。私たちが年間自然放射線から被ばくする量は、日本で1.5ミリシーベルトといわれています。東京~ニューヨーク間を飛行機で1往復する際の被ばく線量は約0.2ミリシーベルトで、パノラマレントゲンで被ばくする量はその200分の1程度です。

さらに撮影時は防護エプロン(鉛が入っていて被ばく量を100分の1にすることができる)を着用するので被ばく量はさらに減りますのでご安心ください。