板谷道の変遷

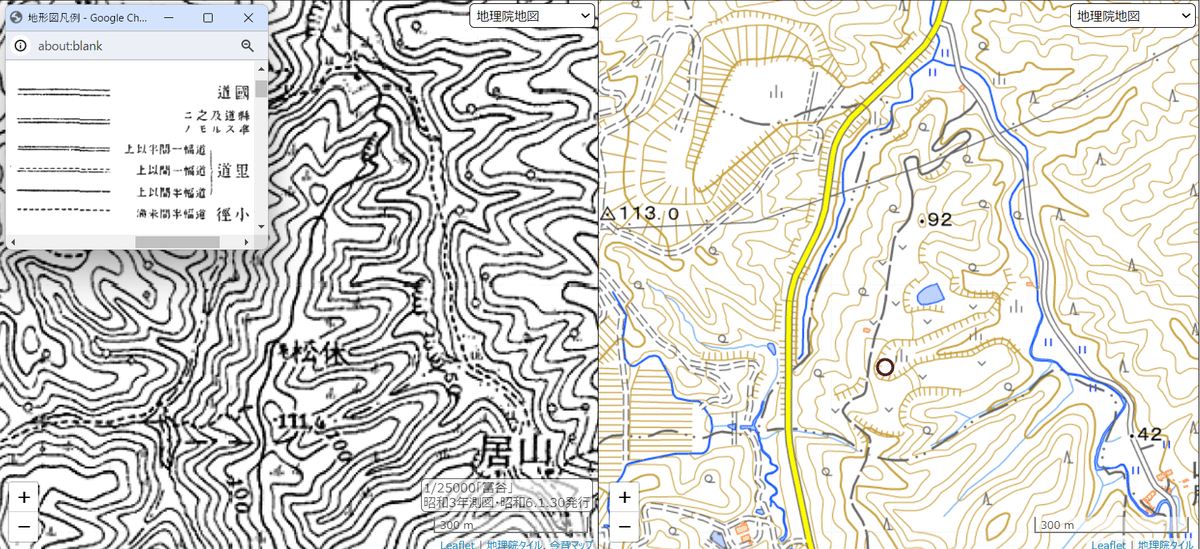

「休み松」周辺における板谷道の変遷を今昔マップをもとに見ていく。

▼下左は昭和3年(1928年)に測量したもの。今から約100年前のこの地図には、「休松」の文字が残り、大郷側の峠にあったことが分かる。この場所は今でも利府と大郷の境界である。道幅は半間以上で、一間未満だった。ちなみに、一間は約1.8メートル。

ちなみに、休み松とはどういうものだったのか。下の「休み松」の写真は利府町郷土史会菅原会長から提供を受け、それをカラー化したもの。カラー化は、今月27日にリフノスの公民館事業で開催される「利府古道に親しむ(板谷道編)」で、宣伝用にモノクロの写真を提供したとき、先方で処理してくださったもの。感謝!

▼1960年代前半の航空写真

右側の写真中央部にある赤丸の部分に休み松が映っているのを確認できる。

▼1970年代半ばの航空写真

休み松の周辺の山は削られ、緑の平原のようになっている。休み松も見えない。今年1月、現在土取場になっているこの場所の土取業者の方に伺うと、「昔は牧場だったと聞いた」と話していた。それがこの時代かもしれない。板谷道は大郷側も利府側もまだ痕跡を残している。

▼1980年代半ばの航空写真

緑の平原のような部分が少なくなり(季節のせいかもしれない)、70年代に木が生えていた右側の部分が削られている様子がうかがえる。写真左部には県道40号線(利府松山線)が敷設され、現在にいたる。大郷側へと伸びる板谷道は確認できるが、利府側の確認が難しくなっている。

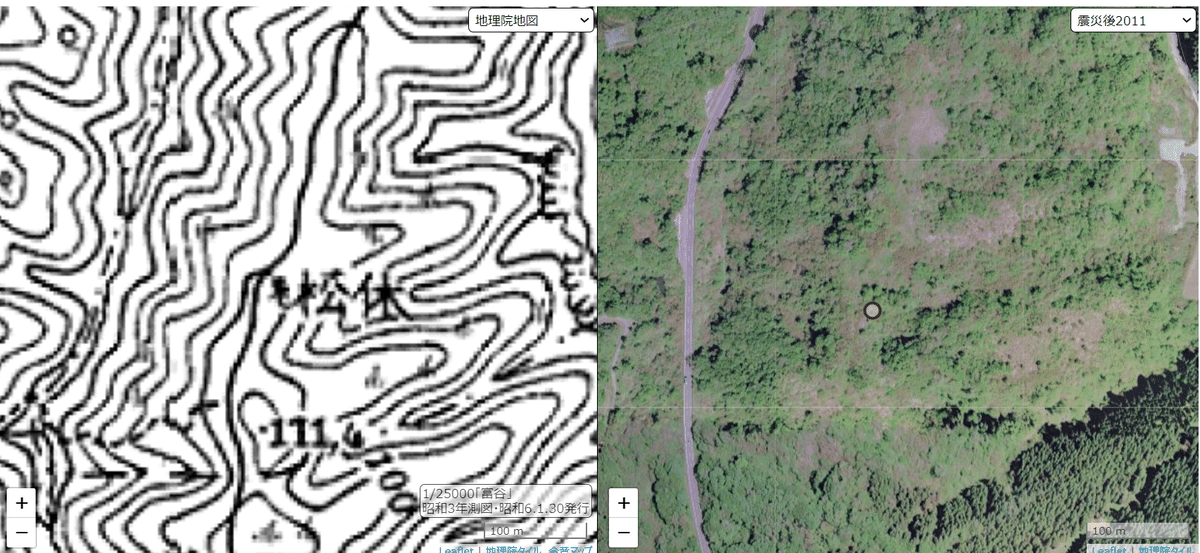

▼2011年震災後の航空写真

平原だったところが、山に戻っていくように見える。

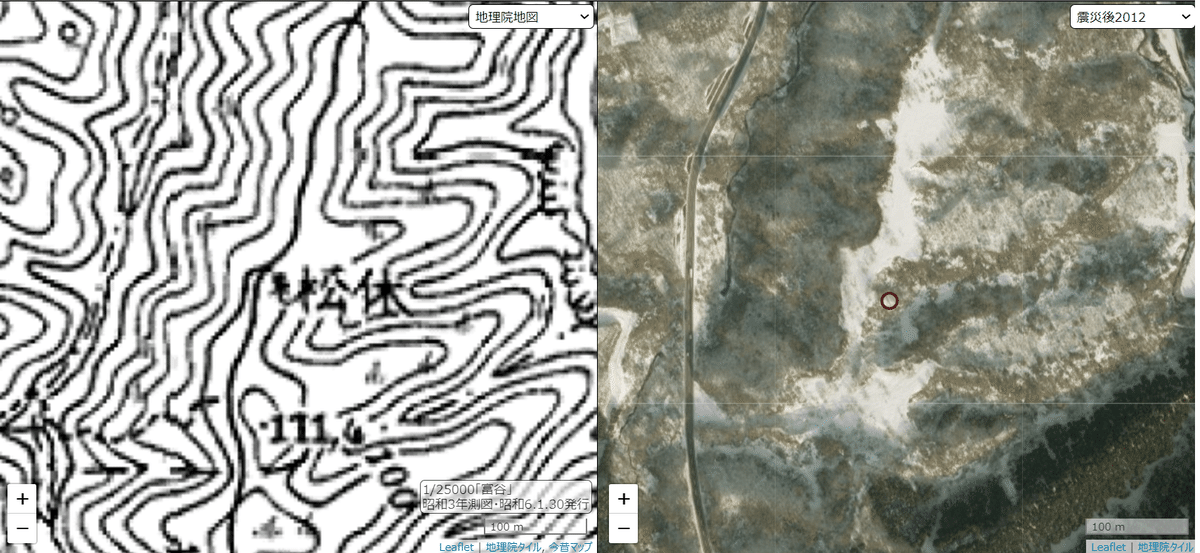

▼2012年の航空写真

冬に撮影されたためか、雪が積もり、土地の形状がよく分かる。

▼2013年の航空写真

土取場になっていく様子が見える。これがいつから始まったのか、震災復興のために使われる土なので、実際は2011年から始まっているかもしれない。

▼最新の航空写真

土取場が拡大している様子が見える。平然と並んでいる小さな四角いものは重機。

このように見ていくと、板谷道は70年代まで利用され、利府と大郷を繋ぐ道として機能していた。しかし、80年代に利府松山線が敷設されると、板谷道は使われなくなり、土取場となった震災後は完全な断絶をもって役目を終えた。

しかし、役目を終えたと言っても、道自体が完全になくなったわけではない。今でも、惣の関ダムの脇から利府乗馬クラブの脇までであれば歩くことができる。なんとかこの部分だけは残し、適当な形で活用を考え後世に伝えていきたいものだ。