ルソー『エミール』解説(2)

はじめに

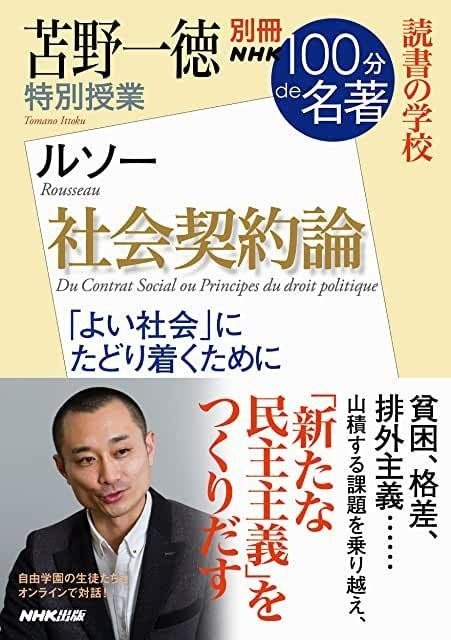

新刊『NHK100分de名著 苫野一徳特別授業 ルソー「社会契約論」』出版記念として、前回に引き続き、ルソー『エミール』の解説第2弾をお届けします。

苫野一徳オンラインゼミで、多くの哲学や教育学などの名著解説をしていますが、そこから抜粋したものです。

『エミール』第2編は、「幼年期」を終えた「子ども期」についてです。

端的には、言葉を覚え始めてから12歳ごろまでをさしています。

相変わらず、どこを切っても名言だらけ。本書の白眉と言っていい巻だろうと思います。

ぜひ、じっくり味わっていただけると嬉しいです。

【第2編】

1.消極教育

ルソーの教育思想と言えば、「消極教育」。

この有名なルソーの教育論は、本第2編で特に存分に論じられています。

一言で言えば、それは、子どもの自然な成長にとって、不必要であるばかりか有害でさえある「指導」などするな、ということです。

というのも、この時期になると、子どもは「自分で学ぶ」ことができるようになるからです。

それは体の使い方一つとっても言えることです。

「わたしはエミールがけがをしないように注意するようなことはしまい。かえってかれが一度もけがをせず、苦痛というものを知らずに成長するとしたら、これはたいへん困ったことだと思うだろう。苦しむこと、それはかれがなによりもまず学ばなければならないことであり、それを知ることこそ将来もっとも必要になることなのだ。」

「一日に百回ころんでもいい。それはけっこうなことだ。それだけはやく起きあがることを学ぶことになる。」

今日の、野外教育やプレイパークの思想の源流と言っていいルソーの言葉です。

ルソーは言います。大人は、子どもが一人で学べることについて、あれやこれやと余計な指導をして、かえって子どもたちの成長力を奪ってしまっている、と。

わたしたちが注力すべきは、わたしたちにしか教えられないことであるはずなのに。

「教育上の衒学的な妄想にとりつかれているわたしたちは、子どもが自分ひとりでずっとよく学べることを教えようとばかり考えて、わたしたちだけが教えることのできることを忘れている。」

それに対して、いやいや、この時期にこそ、子どもの「悪」を矯正しておかなければならないのだという人がいます。

それに対してルソーは言います。

それで子どもが本当に幸せになれるのだろうか。むしろ、のびのびとした成長をゆがめてしまうのではないか、と。

「子どもの力に耐えられる以上の苦しみをなぜあたえるのか。現在の苦しみが将来の助けになるという保証もないのに、なぜそんなことをするのか。さらに、あなたがたがなおしてやるという悪い傾向は、自然から生じるよりもむしろあなたがたのまちがった心づかいから生じているのではないことを、どんなふうに証明してくれるのか。」

「子どもを愛するがいい。子どもの遊びを、楽しみを、その好ましい本能を、好意をもって見まもるのだ。」

2.幸福とは何か(それは自由であること)

さて、子どもの幸福を願うというのなら、わたしたちは、では幸福とは何なのかを知らなければなりません。

ルソーはまず次のように言います。

「わたしたちの欲望と能力とのあいだの不均衡のうちにこそ、わたしたちの不幸がある。その能力が欲望とひとしい状態にある者は完全に幸福といえるだろう。」

不幸の本質は、欲望と能力のギャップにある。

すぐれた洞察です。わたしも、いくつかの著作に何度も引用してきました。

さて、そうであるなら、わたしたちは、いかにしてこのギャップを埋め、欲望と能力のバランスを整え、幸福になれるかと考えていく必要があります

ルソーは言います。それはまず、力を超えた欲望をなくすことである、と。

「力を超えた欲望をもつものは象、ライオンでも、征服者、英雄でも、たとえ神であろうと、弱い存在だ。」

あるがままに満足していること。それこそ、最も強く、最も幸福な存在なのです。

「あるがままで満足している人はきわめて強い人間だ。人間以上のものになろうとする人はきわめて弱い人間になる。だから能力を大きくすることによって、実力を大きくすることができるなどと考えてはならない。」

その意味では、王のような権力者も、いつも臣下を気にしていなければならない点においては幸福ではあり得ないとルソーは言います。

そこでルソーは言います。幸福とは、言い換えれば「自由」であるということだ、と。

「そこで、あらゆるよいもののなかで、いちばんよいものは権力ではなく、自由であるということになる。ほんとうに自由な人間は自分ができることだけを欲し、自分の気に入ったことをする。これがわたしの根本的な格率だ。ただこれを子どもに適用することが問題なのであって、教育の規則はすべてそこから導かれてくる。」

子どもたちが、いかに「自由」な存在へと成長していけるか。ここに、教育のすべての根本があるとルソーは言うのです。

3.自由になるための教育

では、子どもたちが自由な存在へと成長するために、教育はどうあるべきなのでしょうか。

そのためには、子どもたち自身が、自由を十分に行使する経験を積める必要があります。

自由を知らずして、自由になることなどできないからです。

「子どもは自分の行動においても、あなたがたの行動においても、ひとしく自由を感じなければならない。命令するためにではなく、自由であるために必要なだけの力、それが欠けているばあいにはおぎなってやるがいい。」

「子どもは思うままに跳びはね、駆けまわり、大声をあげなければならない。かれらのあらゆる運動は強くなろうとする体の構造の必要から生まれているのだ。」

とはいえ、子どもの欲することが、本当に子どもにとって自然なことであるかどうかには十分注意する必要があるともルソーは言います。

単なる気まぐれによる欲望と、成長のために必要な欲望とは、注意深く見分けることが必要なのだ、と。

もしも、単なる気まぐれによる欲望までつねに満たしてやっていれば、その子どもは結局、不幸な大人になってしまうでしょう。

ルソーは言います。

「子どもを不幸にするいちばん確実な方法はなにか、それをあなたがたは知っているだろうか。それはいつでもなんでも手に入れられるようにしてやることだ。すぐに望みがかなえられるので、子どもの欲望はたえず大きくなって、おそかれはやかれ、やがてはあなたがたの無力のために、どうしても拒絶しなければならなくなる。ところが、そういう拒絶になれていない子どもは、ほしいものが手にはいらないということより、拒絶されたことをいっそうつらく考えることになる。」

何でも手に入ると思い込んだ子どもは、成長するにつれて、じつはそんなことなどなかったことを知り、まさに「欲望と能力のギャップ」の狭間で不幸になってしまうのです。

4.子どもと議論するな

ルソーの消極教育の特徴の1つに、この時期の子どもには理屈を語るなとう主張があります。

道徳についても社会についても、あまり観念的な話はするな、と。

というのも、この時期は生き生きとした感受性の時代であって、「理性」の時代ではないからです。

「理性の時期がくるまでは、道徳的存在とか、社会関係とかいう観念はけっしてもつことはできない。だから、そういう観念を言いあらわすことばをもちいるのはできるだけさけなければならない。」

そこでルソーは、子どもと議論することも避けねばならないと主張します。

「子どもと議論すること、これはロックの重要な格率だった。これはこんにちではひじょうに流行している。しかしながら、その結果は、それを信用させるにふさわしいものとは思えないようだ。そして、わたしには、人といろいろ議論をしてきた子どもくらい愚かしい者はないようにみえる。人間のあらゆる能力のなかで、いわばほかのあらゆる能力を複合したものにほかならない理性は、もっとも困難な道を通って、そしてもっともおそく発達するものだ。」

ただこの点については、現代の教育学研究の観点から、異論をさしはさむ必要があるように思います。

1970年代までは、ジャン・ピアジェの発達心理学の知見から、幼い子どもは理性が未発達なので、たとえば哲学的な議論はできないと考えられていました。

ところが最近は、さまざまな研究によってこの見方が否定されています。

子どもは哲学的な問いを好むし、議論する能力もある。そのような見方が、今日の発達心理学においては優勢です。

わたしも、多くの子どもたちと哲学対話を重ねてきた経験から、そのことは実感しています。

確かに、ルソーが言うように、単なるへ理屈を言い合うような議論は好ましくないでしょう。それは理性への信頼をかえって失わしめるだけです。

でも、それこそ「幸せとは何か」「自由とは何か」と言った対話であれば、子どもたちの思考力は存分に発揮され、また成長するはずだとわたしは思います。

5.「よく規制された自由」を

と、以上のような異論はあるものの、ルソーの次のような洞察は、やはりすぐれたものと言えるだろうと思います。

子どもを理屈で動かそうとするのは望ましいことではないが、だからと言って、子どもを動かすために、脅したり、競争心を煽ったりするのはもっと最悪なことだ。そうルソーは言います。

それは結局、子どもたちを卑屈にし、人間に対する悪意を芽生えさせるだけだ、と。

「まことに奇妙なことに、子どもを教育しようと考えて以来、人は子どもを導いていくために、競争心、嫉妬心、羨望の念、虚栄心、貪欲、卑屈な恐怖心、といったようなものばかり道具につかおうと考えてきたのだが、そういう情念はいずれもこのうえなく危険なもので、たちまちに醱酵し、体ができあがらないうちにもう心を腐敗させることになる。子どもの頭のなかにつぎこもうとする先ばしった教訓の一つ一つはかれらの心の奥底に悪の種をうえつける。」

ではどうすればいいか。

ルソーの洞察は続きます。

「人はあらゆる手段をもちいるが、ただ一つだけはもちいない。しかもこれだけが成功に導くものなのだ。それはよく規制された自由だ。」

よく規制された自由。

見事な洞察だと思います。子どもは、そのような自由があれば、自らに責任を持った行動を取るものなのです。

6.言葉ではなく行動によって

自由の根幹をなすのは「所有」です。これは自分のものである。この所有がなければ、わたしたちが自由であることはできません。

そこでルソーは、子どもたちに所有の概念を教える必要があると言います。

しかし、それを言葉で分からせようとしてはなりません。「実例!実例!」これこそが、この時期の最も重要な教育の原則だとルソーは言うのです。

そこでルソーは、エミールと畑でそら豆を育てることにします。

立派に育ったそら豆。

ところがある日、二人が育てたそら豆が、すべて引き抜かれているのをエミールは発見します。

「幼い心は憤激する。不正にたいする最初の感情がそこに悲しみと恨みをそそぎこむ。涙がとめどなく流れてくる。」

犯人は園丁でした。そこで二人は園丁に抗議しに行きます。

ところが、かえってきたのは意外な言葉。

園丁は言います。

「なんですって、みなさん、あなたがたこそこんなふうにわたしのつくったものを台なしにしてしまったんですよ。わたしはそこにマルタのメロンをまいておいたのです。わたしはその種を貴重な品としてもらったので、実がなったら、あなたがたにごちそうするつもりでいたんです。ところが、こんなふうに、あなたがたは、つまらないそら豆なんか植えるために、もうすっかり芽を出していた、かけがえのないわたしのメロンをだめにしてしまったんです。」

この経験を通して、エミールは学ぶことになります。

所有の起源は「労働」にあるのだと。

ルソーは言います。

「若い教師たちよ、わたしはお願いする。この範例をよく考えて、あらゆることにおいてあなたがたの教訓がことばによってではなく、行動によって示されなければならないということを忘れないでいただきたい。子どもは自分が言ったり、人から言われたりしたことはすぐに忘れてしまうものだが、自分がしたり、自分のために人がしてくれたことはなかなか忘れないものだ。」

言葉ではなく、行動によって。

改めて、これがこの時期の教育の原則なのです。

7.服従させると悪徳を生む

同じように、どんな道徳も、子どもたちにそれを言葉で命じ、服従させようとすれば、かえって子どもたちを歪めてしまうことになるとルソーは言います。

「服従の掟がうそをつく必要を生みだす。服従するのはつらいことなので、できるだけ人に知られないようにそれをまぬがれようとするからだし、また、罰をまぬがれたり、叱責をまぬがれたりしようとするさしせまった利害の念が、真実を述べることによって生じる遠い将来の利害の念よりも強くはたらくからだ。」

次の言葉も印象的です。

「人は子どもに美徳を教えているようにみえながら、あらゆる不徳を好ませるようにしているのだ。悪いことを禁じながら、悪いことを教えているのだ。信心ぶかい子どもにしようとして、子どもを教会に連れていって退屈させる。たえまなしにお祈りを唱えさせることによつて、神を祈らなくてもすむようになる幸福な時を待ち望まセル。」

この時期に必要な唯一の道徳は、「人に危害を加えるな」ということだけだとルソーは言います。それだけを徹底していればいいのだと。

「子どもにふさわしい唯一の道徳上の教訓、そしてあらゆる年齢の人にとってもっとも重要な教訓、それはだれにもけっして害をあたえないということだ。よいことをせよという教訓でさえ、右の教訓に従属していなければ、危険で、まちがった、矛盾したことになる。」

8.のんびりとした時間を大切にせよ

ルソーは言います。

「子どもがなんにもしないで幼い時代をむだにすごしているのを見て、あなたがたは心配している。とんでもない。しあわせに暮らしているのがなんの意味もないことだろうか。一日じゅう、飛んだり跳ねたり、遊んだり、走りまわったりしているのが、なんの意味もないことだろうか。一生のうちでこんなに充実した時はまたとあるまい。」

名言は続きます。

「だから、いわゆる無為な生活をそんなに恐れることはない。全面的に人生を活用するためにけっして眠ろうとしない人、そんな人がいたら、あなたがたはなんと言うか。あなたがたはこう言うにちがいない。この男は非常識な男だ。時を楽しむことを知らない。自分から時を捨てているのだ。眠ろうともしないで、死をもとめているのだ、と。そこで、いまのばあいも同じだということ、子ども時代は理性の眠りの時期だということを考えるがいい。」

子ども時代は、理性の眠りの時期。

やがて目覚める理性のために、今はたっぷりと、子ども時代を楽しく、幸せに暮らさせてあげなさい。

だから、余計な言葉や知識を詰め込もうとしてはいけない。

言葉や記号だけの教育を、ルソーは厳しく批判します。

「人はいつも子どもにそういう記号だけを教え、それが表現する事物をけっして理解させることができない。子どもに大地の景観について教えようと考えながら、人は地図を見ることを教えているにすぎない。」

「人は、子どもにとってなんの意味もないことばを、それが学問であるかのように考えさせることによって、はかりしれない有害な偏見をかれらの頭に植えつけようとしているのではないか。」

こうしてルソーは、エミールに本も読ませないとさえ言います。

ちょっと極端な気がしますが、ルソーが言いたいことは、「読みたい」という動機もないのに本を無理やり読ませるなということです。

「さしせまった利害、これが大きな動機だ、確実に上達させる唯一の動機だ。エミールはときどき、父親、母親、親戚、友だちなどから、昼食会や遠足や舟遊びやお祭り見物などへの招待状をうけとる。そういう手紙の文面は簡単明瞭で、よくわかるように書かれている。だれかエミールのためにそれを読んでくれる人をみつけなければならない。〔中略〕ああ、自分で読むことができたなら!」

9.「あれしなさい、これしなさい」は子どもを愚図にする

第2編の終盤は名言だらけなので、もはや抜粋だけで十分なように思います(笑)

「たえずさしずをして、たえず、行きなさい、来なさい、じっとしていなさい、これをしなさい、あれをしてはいけません、などと言っていたのでは、子どもを愚図にすることになる。いつもあなたの頭がかれの腕を動かしていたのでは、かれの頭は必要でなくなる。」

「たえずなにか教えようとする権威に全面的に従っているあなたの生徒は、なにか言われなければなにもしない。腹がへっても食べることができず、愉快になっても笑うことができず、悲しくなっても涙を流すこともできないし、一方の手のかわりに他方の手をさしだすこともできず、いいつけられたとおりにしか足を動かすことができない。そのうちには、あなたの規則どおりにしか呼吸することができなくなるだろう。」

「あなたがたは学問を教える。けっこうなことだ。しかし、わたしは学問を獲得するのに役だつ道具のことを考えているのだ。ヴェニスの人たちは、あるとき、サン・マルコ教会の宝物を晴れがましくスペインの大使のまえにならべて見せた。ところが、この大使はそれにたいするお世辞として、机の下をのぞいて、ただ一言、「根っこがありませんね」と言ったそうだ。わたしは教師が弟子の学識をならべたてているのを見るたびに、それと同じようなことを言いたくなる。」

「子どもに学問を教えることが問題なのではなく、学問を愛する趣味をあたえ、この趣味がもっと発達したときに学問をまなぶための方法を教えることが問題なのだ。これこそたしかに、あらゆるよい教育の根本原則だ。」

意味のない言葉を覚えるよりも、この時期に重要なのは、強い体を作ることだとルソーは言います。

厚着をさせないこと。自然なままの水を飲ませること。冬も外で遊ばせること。たっぷり眠らせること。たまには病気になった方がいいこと。暗い色ではなく、子どもが好む明るい色の服を着せてあげること。

太陽と共に起き、太陽と共に眠らせること。でも、その例外にも耐えられるようにすること。板の上でも寝られるようにすること。泳げるようにすること。夜に慣れさせること。裸足でも歩けるようにすること(ただしガラスには気をつけて)。

そして以上のことが、すべて命令と服従によってなされるのではなく、「遊び」のようになされること。

第2編の最後にルソーは言います。

「この初期の教育の大きな不都合は、それが聡明な人にしかわからないということ、そしてこれほどの苦労をして育てた子どもも、凡俗な人の目には腕白小僧としか映らないということだ。」

人は、教育の成果を、何かを覚えたとか、知識が豊富にあるとかいった、目に見える分かりやすい指標で計ろうとしてしまいます。

だから教師も、そうした分かりやすい成果を誇りたくなってしまう。

でも、そうじゃないのだ。

本当に自然な成長に沿った教育こそ、本当に「よい」教育なのです。

以上で第2編は終わります。

続く第3編では、12〜3歳から15歳頃までの教育についてが論じられることになります。