写真史と美術史を分けないで考える

近年、「写真」も「現代アート」として扱われるようになった、などとよく言われるようになりました。

現代アートの表現は絵画や彫刻はもちろん、インスタレーションやパフォーマンスなど多岐に渡りますから、「写真」も当然そこに含まれてくるのです。

しかしそうなると、「現代アートとしての写真」と、写真家が作品として撮影した「写真」はどのように違うのか?という疑問も湧いてきます。

これについては唯一の「正しい答え」があるというよりも、立場や考え方によって色んな捉え方があって良いはずですし、その方が自由で面白いと思うのです。

ですから私も自分なりにいろいろ考えてみたのですが、ふと思い付いたのが「写真史と美術史を分けないで考える」というアイデアです。

一般的に「写真史」と「美術史」は別分野とされていて、それぞれ別の本が出版されています。

しかし、例えば私がたまたま買った『カラー版 世界写真史』(監修=飯沢耕太郎・美術出版社)と『近代美術史』(高階秀爾著・中公新書)の二冊の本は、ほぼ同時期の歴史について書かれていて、両者を合体させたが「写真」についても「現代アート」についてもよりスッキリに理解できるような気がするのです。

そもそも、現代アートにつながる近代美術史は、1839年の「写真」の発明によって始まりました。

それ以前、ヨーロッパの画家たちは古典的な「写実絵画」を描いていましたが、「写真」の登場によってそのアイデンティティを奪われてしまいます。

そして、そのうちの一部の画家たちが「写真に撮れない絵画」を目指し、「印象派」に始まる近代絵画を立ち上げ、現代アートに繋がる流れになるのです。

ところがここで重要なことは、「写真」が発明される以前に、ヨーロッパではすでに「カメラ」が存在していたという事実です。

ですから、ネットなどでたびたび見掛ける「1839年はカメラ発明の年」などという記述は間違いで、正しくは「1839年は写真発明の年」なのです。

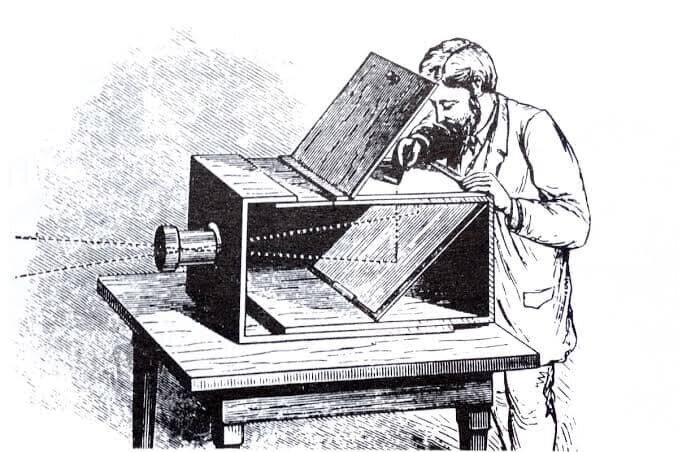

写真発明以前からヨーロッパに存在していた「カメラ」は、正確には「カメラオブスキュラ」(暗い箱)と言って、画家が絵を描くために使う道具でした。

カメラオブスキュラはその名の通り密閉した暗い箱の一方にレンズが取り付けられ、もう一方にすりガラスのスクリーンが取り付けられています。

そしてレンズを通してスクリーンに投映された人物や風景などの「像」を、画家がトレスするのです。

そうやって画家たちは、写真のようにリアルな写実絵画を、「写真」が発明される以前から使っていたのです。

カメラオブスキュラを使って描いたとされる

ヨーロッパの画家たちがカメラオブスキュラを使い始めたのはルネサンス期以降だとされていますが、近年では日本でもフェルメールがカメラオブスキュラを使って絵を描いていたことが広く知られるようになりました。

ですから見方を変えるとヨーロッパの画家たちはカメラ(カメラオブスキュラ)を使って「手描き写真」を描き続けてきて、それが産業革命の時代になって、化学的かつ自動的に像を定着させる「写真」が発明されたのです。

そのように見ると写真が発明される以前のヨーロッパ古典絵画の歴史と、写真が発明されて以後の写真の歴史は、シームレスにつながっているのです。

現に、写真の構図法や照明法など、古典絵画に学ぶべきことは少なくなく、多くの写真家やカメラマンがそれを利用しているのです。

当時としては革新的な「現代アート」だった。

一方で先程も述べたように、1839年の写真の登場は、人間が手で描くアートに革新をもたらしました。

しかしここで見落としてはならないことは、登場したばかりの「写真」こそが、何よりも先に「革新的アート」だったことです。

ルネサンス以降の写実絵画は、マニエリスム、バロック、ロココ、新古典主義など時代ごとのスタイルの変化はありましたが、基本的には同じ理論、同じ技法、同じ常識で描かれ、真の意味での「革新」はありませんでした。

だからこそ「写真」の登場は産業革命に相応しい、真の意味の「革新」であり、それまでの絵画の状況を根底からひっくり返してしまったのです。

そもそも近代以前の世界には「変化」や「革新」が存在しませんでした。

だから産業革命を背景にした「写真」の革新的なあり方は、それだけで「現代アート」の先駆けだと言えるのです。

そのようにして、「写真」発明以後に登場した写真家たちは、その「現代アート」としての可能性を追求し、現代に至る「写真史」が形成されることになります。

そんな「現代アートとしての写真史」が、「美術史」から切り離されてしまったのはなぜなのか?

ドミニク・アングルの作品『ド・ブロイ公爵夫人』1853年

一つの理由を考えると、「写真」の登場があまりに衝撃的だったため、画家たちが「写真」を毛嫌いしてカテゴリー分けしてしまい、それが後の時代にまで尾を引いてしまったのかも知れません。

あるいは「写真」の登場があまりに異質で衝撃的だったため、人々はかえってその本質を見失ってしまったのかも知れません。

しかし「写真」が発明されて百数十年経ち、現代アートが多様化する中で「写真」もまた「現代アート」と認められるようになったことは、なかなかに興味深いと言えます。

そのようなわけで、最近の私は「写真史と美術史を分けないで考える」ことを取り敢えず試しているのですが、そうすると面白いことがいろいろ見えてきますので、それについてこれからも書いて行こうと思っています。