職場体験をいますぐやめるべき3つの理由

みなさん職場体験にいったことはありますか?

ぼくは中学2年の時に本屋さんで2日間の職場体験をしてきました。

そんな職場体験OBとして一言言わせてください。

職場体験なんてもうやめよう!

ふぅ〜スッキリした、、

なんでこんなことを言ったんだっけ?

あ、そうそう、、

ぼくの知り合いが今年、公立中学校に初めて赴任しました。

新人だからといって、お客さん対応をしてくれるほど学校の人員は甘くなく、

むしろ常に人手不足状態です。

そんな中、彼女はバスケットボール部の顧問についたり、さまざまな学校行事の担当を割り振られたそうなのです。

中でも職場体験の主顧問に割り当てられたことが心身ともに大きな負担となっていると聞いたからです。

そもそも職場体験は21世紀に入ってから文部科学省の推挙で始まっており、実施率は89.7%(H16年度:文部科学省)と約9割の学校が職場体験を取り入れています。

目的は「発達段階に応じた望ましい勤労感や職業観を育み、自らの進路選択、決定に必要な能力や態度を身につける」と記載されていますが、みなさんは職場体験に行ったときどう感じましたか?

少なくとも僕が経験した本屋での職場体験は、労働のつまらなさと、この職場では働きたくない。といったマイナスな経験にしかなりませんでした。

周囲を見渡しても、職場体験先の業種で働いている知人も役に立ったという話題すら出たことがありません。

これを年間約90万人の中学生が体験しているのは非常にもったいない。

そんな感情が沸き立ってきました。

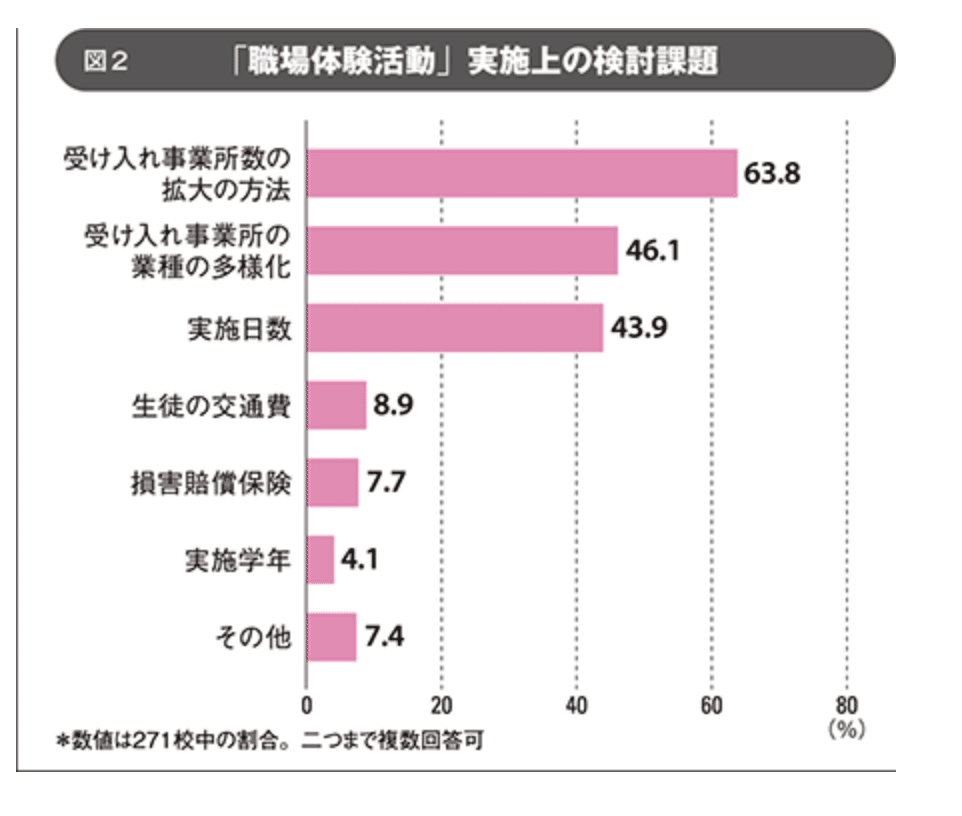

そこで職場体験の実情を調べてみたところ以下のようになりました。

いまあげたものはほんの一部ですが、それ以外にも多くの声が上がりました。

まとめると、実施は3日間がもっとも多く、文科省が推奨する5日間に達しているのは約4分の1校で、年々減少しているとのことでした。

そのほかにも、こちらの意図する体験を企業が実施してくれない、中学生がお客様に対して失礼を働いたなど、受け入れ側や学校などから多くの不安と不満が噴出しており、職場体験に対する意義を問われる現状が見られました。

、

、

もうそんな職場体験なんてやめてしまいませんか?

教員の負担

日本の教師の平均労働時間は約55時間と世界第一位となっております。

しかしその原因の多くは職場体験を例とした、課外活動に対する勤務が18時間であることです。

この課外活動の勤務時間も世界1位となっております。

ただでさえ過酷な労働環境の中、職場体験一ヶ月前から事業所とのやりとり、事前事後学習の準備、学年教員全員での進捗確認とたくさんの仕事が増加します。

それに加えて、日々の授業や部活動を同時並行していかねばならず、すべての教育活動の質が低下してしまいます。

現在多くの中学校が職場体験を縮小していく中で、無理やりにでも職場体験を実施する意味はいったいどこにあるのでしょうか。

本気で就きたい・就かせたいと考えていない

3枚目の画像の通り、保護者は学校に対して過剰なほどに進路選択の指導を学校に期待しています。

しかし、学校内で職業観を養える機会はほとんどなく、学校生活に一度の職場体験でのみ、会社という存在に触れることができます。

じゃあ一度しかない職場体験で適切に職業観が養われているかというとそうとは言い切れません。

職場体験先で学べるのは、その仕事の本質に迫れるものでなく、ただの作業員やアルバイトのような関わりだけだからです。

昨年、職場体験に参加した児童が指を切断した。とのニュースがありましたが、職場体験で危険を伴うものを実施するのは稀で、単調な作業や接客に従事する場合がほとんどです。

そんな単純作業を繰り返されると中学生もだれてしまいますし、何より職業観の養成につながりませんよね。

みなさんは職場体験に行った際、この職場で働きたい!と感じましたか?

また、自分の息子・娘があなたが行った職業体験先に就職すると言ったら、心から応援できるでしょうか?

大勢の方は素直にうん。とはいえないと思います。

10年後どのような仕事が残っているかわからない現代において、仕事の本質に迫れない、誰でもできる代替可能な作業、子どもも保護者も本気になれない職場体験に意味はあるのでしょうか。

担当者を選べない

職業観を養う上で必要なことにキャリアモデルに出会うことがあります。

しかし、職場体験の受け入れに際して企業は多くの負担を強いられています。

そんな中でも受け入れ企業は多くの情報を得て帰ってもらおうと、会社説明や現場での作業を体験させてくれます。

ですが、そこに現場の最前線で働く社員さんが担当するケースはほとんどありません。

多くの場合、案内や質問に対して不備がないように総合的な部署にいる社員さんや中学生でもできる作業を常時行なっているパート社員さんが割り当てられます。

現場の最前線で顧客や課題に対峙していない社員さんとの交流では、その業種の本質に迫った場面に出くわすことは難しいでしょう。

こんな大人になりたい!

この仕事でこんなことができたらな、、

そんな風に思えない職場体験。

失敗や成功どころか、挑戦の機会すら存在しない職場体験に意味はあるのでしょうか。

まとめ

・教員の負担が大きすぎる

・仕事の本質や最前線に迫れない

・キャリア形成を養う出会いが設計されていない

以上のことが理由でぼくは職場体験を廃止しようと提言しています。

今回は批判的なことばかり書いてしまい心がイタイイタイなのですが、上記の3つを十分にクリアしている中学校も全国には存在しています。

次回の記事では、職場体験のモデルとなる中学校、自治体、サポート団体を紹介していき、今後日本の職場体験はどうあるべきかみなさんと考察していければと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あとがき(面白いから読んでってや)

記事の冒頭に、職場体験で本屋に行ったと書きました。

もちろん嘘ではないです。

ぼくの通っていた中学校では、1企業につき最大5人まで参加することができて、自分たちで見つけるか、学校が選んだ企業にランダムで配属されるかの二択でした。

当然、中学生にとってはどこに行くかより、誰と行くかの方が死活問題であり、早々とグループが形成されていきました。

グループができると、職場体験先を選んで自ら交渉をしなければいけないのですが、こちらもある程度人気な企業っがあるわけです。

飲食店。ですよね。

毎年のことですが、イケてるグループの集団が早々にクラス内に圧力をかけて

焼肉屋→トンカツ屋→お寿司屋さん、、、と行った順に、職業選択の自由は奪われていくのです。

そんな中、ぼくも職業選択を巡り、大きな闘争の中にいたのです。

友達グループが6人で形成されていたのです。

1企業につき5人まで。

この単調なルールが僕たちを平穏からデスゲームへと誘ったのです。

今思えば、3人+3人で別れればよかったのにね。

しかし悲しきかな。

6人が6人ともそこまで頭が回らず、じゃんけんによって1人。地獄へと放牧するという案が採用されました。

さてどうなったか。

1人抜け、2人抜け、、

残るは2人。ぼくと森口君の一騎打ちとなりました。

運命を決する最終決戦。

ぼくは半ば諦めつつ、グーを出すことを決定する。

対する森口。

ひとこと放つ。

「俺抜けるからいいよ」

、

、

か、カッコいい、、

こうして仲間と無事本屋に行くことが決定しました。

あまり楽しい時間ではありませんでしたが、席を譲ってくれた森口君に申し訳ないので粛々と本屋の作業をこなすのでした。

、

、

次回。森口が抜けた衝撃の理由が明らかに、、っ!