効果検証なき「業務の効率化」とそれが生み出す業務負荷・机上の「効率化」による業務増

長らく間が空いてしまいました。

業務繁忙期でしたもので、ご容赦ください。

その傍らでも、労働条件改善を目指す歩みは止めていません。

私の所属する学労川崎は去る5月1日メーデーの日、川崎市職員の休暇制度改善に目指す取り組みにおいて、新たな段階に踏み出しました。

「年次休暇の時間取得制限の撤廃」

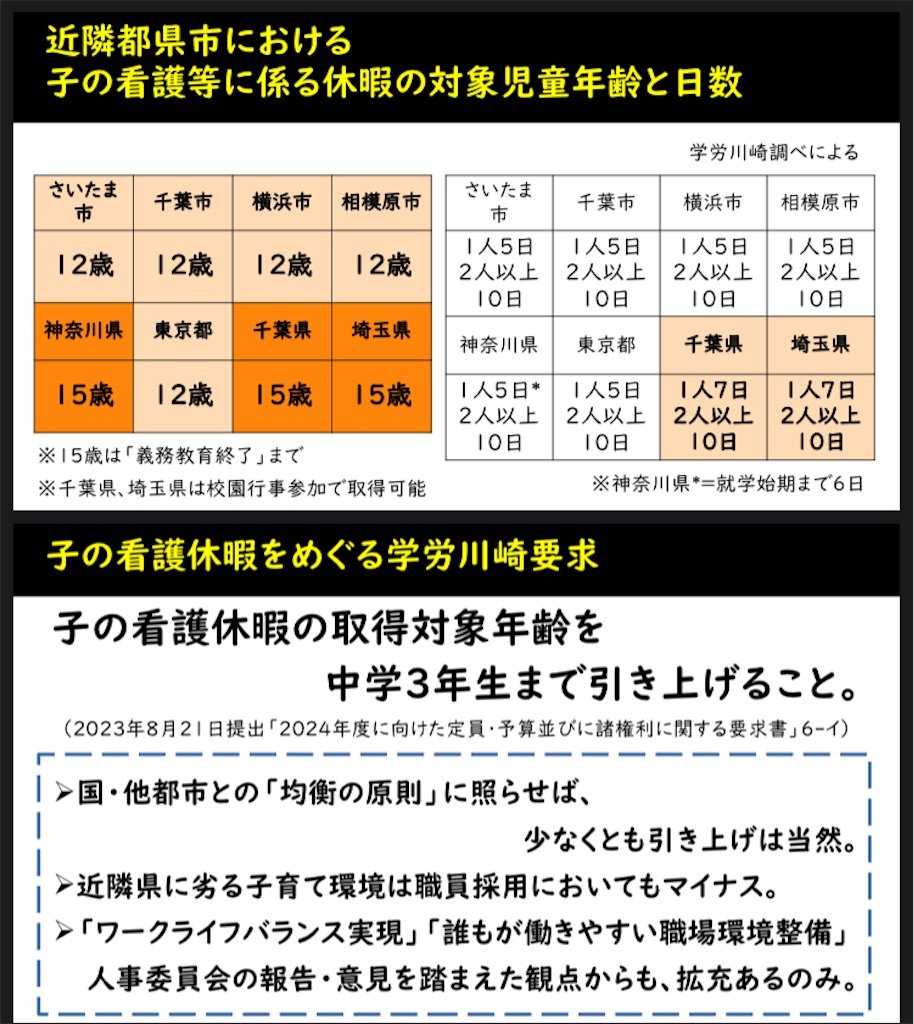

「子の看護休暇の対象年齢引き上げ」

17年度の市費移管により後退したこの権利。

長らく組合要求として当局に復元・改善を求めて来ましたが、前進が見られない状況を踏まえて、市人事委員会への措置要求に踏み切りました。

要求書の内容や関係資料は、以下のリンクからご覧になれます。

支部の取組|学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

労働条件は労働者にとって根源的には、引き続き働き続けることができるか否かという問題です。

ましてこの件は、市費移管という労働者にまったく責任のない理由により、既存の権利が剥奪されたものです。

神奈川県に出来ることが、なぜ川崎市には出来ないのか。

「市の制度に合わせる」「全庁的な取り扱い」。そんな当局都合に延々と付き合い、通り一遍の要求とやり取りで終わらせてはならないと考えます。

この問題、今後も様々に発信していきます。

さて。前置きが長くなりました。

というか、前置きの方が長くて本題の方が短い投稿になりそうです。

「業務の効率化」のお話。

業務の効率化、皆さんはどんなイメージをお待ちでしょう。

おそらく、悪いイメージをお持ちの方はほとんどいないのではないでしょうか。

使用者側であれ労働者側であれ、「効率化された方が良いよね」という素朴な希望としては、一致すると思います。

ただその上で。

ずいぶん前ですが、これについてTwitterで発信しました。

https://x.com/it_zgrr/status/1602507077364350976?s=46&t=17pemHTiDWn1AcCzD-Vftw

「業務効率化」を否定する人は少ないと思いますが、内容を顧みずにただ全肯定するのは誤りです。

例えば「誰にとっての」業務効率化であるかという吟味は大切です。業務効率化は必ずしも業務フローの各段階すべてにおける効率化を意味はしません。個々の段階ではかえって負担増になる場合もあります。

業務効率化によって生じるとされる余裕をアテにした新たな業務付与が、効率化効果が表れる前から予定されているパターンは悪質です。

えてして、効果を待たずに新業務が付与され平行業務になる。そればかりか、机上の想定ほど効果が生じなくとも業務付与のために効果をでっち上げることも起こります。

業務効率化が想定通りに進まないということは当然起こりうること。その時に必要なのは、なぜ効率化が進まなかったのかという真摯な点検です。

それなのに、先に効率化後の後釜を用意してしまい「後がつかえてるから」と効果を捏造する事は、現場の業務負荷を高めるばかりか組織風土をも劣化させます。

また、こういったことも書きました。

https://x.com/it_zgrr/status/1727631714032488596?s=46&t=17pemHTiDWn1AcCzD-Vftw

「既存業務を効率化できる体制を組んだから、空いた時間で新たな業務を担おう」というのが、共同学校事務室・共同実施の考え方。新たな業務を担うとすれば実際に共同学校事務室等による効率化と空き時間の発生が確認されてからであるべきはずですが、なぜか体制を組んだだけで効率化が前提化します。

「共同学校事務室・共同実施をやれば既存業務は効率化できる」ということをあらかじめ前提化すると、実際の効果検証はなされずただ机上の「効率化」との差し引きで新規業務が押し付けられ、その結果単なる業務増となります。最低限、効果検証は必須であり、新規業務云々はその後の話であるべきです。

共同実施・共同学校事務室による業務効率化について言えば、それが文科省・教育委員会の主導のもと進められる政策であることから、その意図は明らかです。

私たち学校事務職員の多くが業務の効率化に求めることは、それによって自身の業務負担が軽くなることではないでしょうか。

(中には「学校運営参画」「マネジメント」云々と中間管理職志向をあからさまにし、既存業務を軽視する価値観から「効率化」を希求する方もいますが)

しかし。

教育委員会当局は、私たち学校事務職員の“業務負担を軽くするため”に、わざわざ器(制度)を作ってお金(旅費)を出して共同実施・共同学校事務室を設置してくれることは、ありません。

そこに、私たちが求める「業務効率化」は、ないのです。