暮 笛

1

或る晩である。

夏のなかばだ。珍らしく冷たい

夜氣が白じろとながれてゐる。

2

さういふ晩の都會のさかり場は

爽やかな散歩者の跫音が絶江ない

ものだ。しかし、彼はひとり仕事を

はげむのだ。この仕事を仕上げる

と、彼の主人は、彼に四十五錢を

呉れるのだから。彼の仕事部屋と

いふのは石造建築の七階にある。

その高い部屋の窓からは、蒼い

星空がみ江る。月かげはない。

彼はさつきから、ひときれのパ

ンを食ひかき乍ら―日本讀書家傾

向論―といふ、彼の主人の著書の

材料を拔粹しては、原稿紙に文字

を埋めてゐる。

3

窓をみなあけ給へ――彼は、彼

自らにさう言ひつけ乍ら、用のな

い窓をもバタン、バタンとあけ放

つた。

ふと、谷底ほど低い街上に眼を

落すと、いま點したばかりの靑白

い瓦斯街燈のかげに、ひとりの侘

ぶしげな若者が、蟋蟀いろにかそ

けく彳んでゐる。

黒い服をきた、脊のたかい街燈

點火夫は、プラタナスの並木の蔭

をひょろひょろと歩いてゐるが、

今街角を曲るところだ。

蟋蟀いろの若者といひ、あの瓦

斯燈點火夫といひ、どうも見覺の

ある男だが――彼は数分の後、又

仕事机に凭り掛り乍ら、考へこん

でゐる。うむ―やつと思ひ出した。

他ではない。あの二人の男は、カ

リガリ博士の眠り男チェザレにそ

つくりなのだ。カリガリ博士は素

敵なシネマであつた。シネマとし

てばかりではなく、當時、獨乙の

表現派映畫の讀物として一部の讀

書家に噂のたかかつた(錯覺享樂)

といふ本のことは、彼の仕事の草

稿にも書きとられてゐる。

――(錯覺享樂)のごとき書物が

歡迎されたといふ一事は、我國讀

書家の一部に、一種の精神病者の

發生したことを明示してゐる。そ

の新鮮なる精神病者は――

彼の原稿にはさう書いてある。

さうしてこの一頁は今夜書き出さ

れたばかりのところである。

4

ひつそりしてゐるな――街は、

まるで滾々と深い眠を貪つてゐる

ではないか。

おや―どこからか笛がきこ江て

ゐる。今頃だれだらう?

彼は笛を好きである。今、こう

してひとり仕事に沒頭してゐる彼

は、遙かにひくい地上から吹きあ

げられてくる竹笛のたくまない音

きくと―せんちめんたりずむで

はない―泪ぐんでしまふのだ。ふ

るさとの河原の夜を思ひだすから

である。ふるさとのさみしい草原

の夜ほど戀愛的魅力の豊かなもの

はない。

月草がほのぼのと咲いてゐる

雑草の匂ひが息ぐるしくたちこめ

てゐる。さうして暗い晩だ。川波

の音が靜かであるが、ふしぎに心

にしみるほどひびいてゐる。俺は

あの女を戀してしまつた。もうと

うに、さう二年もまへに妻にして

しまつた。併し、俺は貧乏だから、

女と別れて都會へ出た。いつまで

でも待つてゐるからと言ひ合つて

別れた。併し、俺は今、金を欲し

いのだ――彼はそんなことまで思

ひ出してしまつた。彼はペンを走

らせ乍ら、妻と遠く離れ棲む哀れ

な身のうへを泣いてゐるのだ。

ふるさとの草原の夜のことを思

ひ出したら、誰れだつて戀愛的昂

奮を覺江ないわけはない――彼は

なみだごゑでさうひとりごとを呟

いた。彼のそのひとりごとは廣い

部屋にひびきこもつて、不氣味に

こだました。

5

彼は、更け靜まつたさかり場を

ひょろひょろと、ほうつきあるい

てゐる。もはや、ひかりもいろも疲

れて褪せてゐる街の夜更だ。

―おお、今夜の人出はどんなだ

つたらう。こんなにも夥しい足跡

がのこつてゐる!

彼はうづくまつて、盜賊のやう

に、或は又れいるに耳をあてて遠

くの汽車の音をきく子供のやうに

石甃の上をすかしみた。

もう三年たてば――又彼のひと

りごとである。―俺はふるさとへ

かへるのだ。俺たちは一日だつて

別れてゐるのは嫌だ。それだのに

俺たちは別れてゐなければならな

い。だれがそれをたのんだのだ。

ものごとは、まるで俺の心とあべ

こべな事實を俺に呉れる、さうし

て俺ののぞみはひとことだつてき

いてはくれない。だれがきいてく

れないのだ。それを俺は知らない

のだ。若し俺が、俺をみじめにす

る相手をつきとめたら、俺はそい

つにとびかかつて行つて、そいつ

の頬ぺた―いや頬ぺたなどを持つ

てゐる奴でないかも知れない。が、

かもふものではない。―をひとつ、

力いつぱいはりつけてやるのだが

しかし、もう三年のことだ。我慢

をしてやらう。もう三年たてば、

俺はだれがなんと言つたつてあの

女と一緒になるのだ。ちょつと空

想をしてみてもいい。

くにへかへつたら、俺はまづあ

の河原へ妻と並んで座るのだ。背

なかには秋のほかほかとした日を

うけて、いつまでも座つてゐるの

だ。だが、俺ははじめからそこに妻

とゐたのではない。竹藪で本を讀

まうと思つて妻に默つて出たのだ

が、この川土手へくると、ふいと

妻の手を握つてみたくなつたので

川ひとすぢをへだてた家へ向つて

女の名をたかだかとよびたてたの

だ。女は無邪氣なほど袂をひらひ

らさせ乍ら、川土手を走つてきた。

まるで小娘のやうにあどけないと

俺は思つた。・・・・街をあるき

乍ら、ひとりごとを言ふことは、

みつともない。―彼は漸くさう氣

がついた。

6

笛が彼ををどらせたのだ。かれ

のせんちめんたるな空想のかげ繪

は、かの街上の主知れぬ笛のせい

である。かれはをどる。かれはを

どる。彼のをどりをみてやつてく

れ給へ。あんなにも美しく、あん

なにも無邪氣にをどれるのだから

・・・・・

7

人若し笛吹けば、それをきく人

の心に餘るかげ繪はとめどなくを

どるものだ――路のべに彳んで高

だかと笛を吹く人は、まづこれだ

けのことを考へてから吹き給へ。

―十五年七月稿―

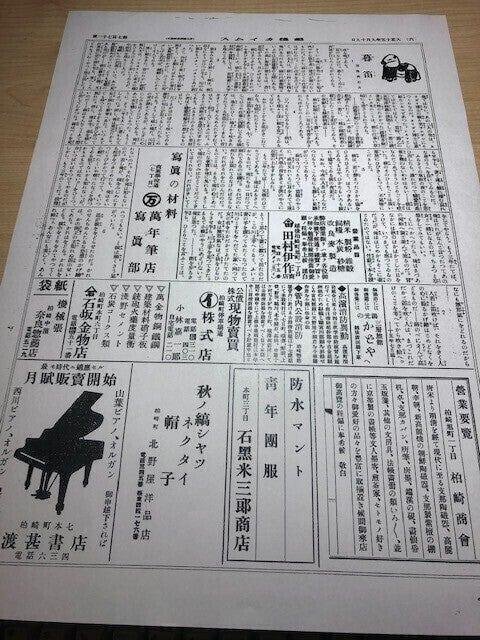

(越後タイムス 大正十五年九月十九日

第七百十一號 六面より)

ソフィアセンター 柏崎市立図書館 所蔵

#小説 #新聞小説 #越後タイムス #大正時代 #カリガリ博士

#チェザーレ