日本語の豊かさ(助数詞1)|こどものにほんご

子どもには子どものための日本語学習教材を

noteで素敵な文を書かれる方々に出逢うと

その言葉選びをしていらっしゃる方のお人柄がしのばれて

素敵な方なのだろうなと想像します。

縁があって日本語を学ぶ子どもにも

その由来や意味を自分のものにして

日本文化を知りながら日本語習得していって欲しい

と思います。

子どもが日本語学習者となるのは、

本人の意思よりも保護者の都合によるものが大きいため

「にほんごなんて、いやだ」という拒絶の気持ちや

適切な支援を得られずにいることで

中学や高校に進学したときに学習についていけず

不登校になったりいじめにあったりしているケースがあり

問題になっています。

生活上必要な言葉はすぐ身に付くので

友だちとの会話に支障なくクラスで過ごしていると

担任は「うまくやっている」と思いがちですが

学習上必要な言葉は、生活言語よりも身に付くのに時間がかかるため

学年が進むに従い同学年の子と差が出てしまうのです。

「子どもの日本語」の地域格差を埋めるシステム作りが必要ですが

大きな事は私には出来ないので

日本語指導者不足もなんとか出来ないかと考え

なぞり書きで子ども自身が手を動かし

支援者がいてくれたら、傍で最適な支援をすることに注力できると良いな

と思って「にほんごなぞり書きドリル」を作っています。

人手不足というなら、国際感覚豊かな彼らにもっと具体的で

実用的な支援をして日本の良き理解者になってもらうことが

国際社会を平和に生きる上で大切なのではないかと思うのです。

彼らが安心して学校生活を送り、個人として幸せであったら

その後どこの国に行って生活するのも自由ですが

日本を懐かしみ第2、3の故郷と思ってくれたら

日本にとっても、彼らにとっても、幸せなことだと思います。

もちろん努力するのは彼らですが

その道筋は多い方が良いのです。

日本語が分からないだけで、特別支援学級・学校に行く子どももいます。

障害をもつ子どもに関する教育に専門知識を持つ先生たちが

本当に特別な支援を必要とする子どもたちに手厚い支援が出来ない事態は

避けなければなりませんし

通常級の子どもたちへの支援も重要で

基礎学力を上げたり生活指導をしたり忙しい先生たちを

これ以上疲弊させるわけにもいかず

予算もないとしたら

日本はこれからどうなるのだろうと不安になります。

で、ただ不安になっていても何も解消しないので

無い知恵を絞りに絞って拙い教材を更新しています。

知らなかった方がたまたま見て下さって

「よし、自分も!」と

これを叩き台にもっと素晴らしい教材を開発してくれるかも知れない。

そんな気持ちでいます。

数え方でみがく日本語

「数え方でみがく日本語」の著者 飯田朝子さんは

著書の中で下のように述べています。

本文の中で、私は繰り返し日本語の数え方を何でも

「一つ」や「一個」にしてしまうことはとても”もったないこと”

だと言いました。これはたとえて言うなら、

せっかくいろいろなグラスがあるのに、湯飲みでジュースを飲んでいる

ようなものですよ、と

分かりやすいたとえ

数え方は日本語を話す人達が長い年月をかけて、文化の中で

はぐくんできたものです。そして、私達が数えるものをどう捉えているかを最大限に伝える機能を持っているのです。

数え方というしくみを上手に使うことによって、日本語は想像していた以上に相手に情報を伝える力を持つことができるのです。

授業の導入で

「黄色のおはじきを、緑色のおはじきに 当てます」と言いながら

おはじき遊びをし、一つ二つ・・・数を数え

海外ルーツの児童や海外にいる日本をルーツにもつ子には

覚えなくてはならないことが数限りなくあるので、

九つまでの数だったら「つ」で数えられれば良いのではないかと

ちょっと思っていました。

ただ、日本で生活するさまざまな場面で耳にする助数詞。

ここで紹介しているのは「ひらがな」を3か月で習得するために

学習に関わる言葉をひたすらなぞったり書いたりするドリルだという

ことを改めてふりかえり

文字を自分のものにする過程の一つとして助数詞の項目も作りました。

参考にしたのは

1年生算数教科書で使われる助数詞

車・一輪車 台

金魚・めだか・ねこ 匹

諸説あるウサギも羽ではなく 匹

蝶々も頭ではなく 匹

鳥・ペンギン 羽

ライオン・シマウマ 頭

花・傘 本

切手・封筒・いろ紙 枚

ケーキ・たまごを数える 個

人を数える 人

制限はあるものの便利な つ

2014年東京書籍あたらしいさんすう1には

これだけの助数詞がありました。

1年生の時点で

日本語を母語とする子どもはこれだけの助数詞を

使うことが出来ると想定されている、もしくは

絵を見て「こう数えるのか」と知ることが出来る

教科書編纂者の心くばりも感じさせるラインナップです。

お寿司の数え方

私が子どもの頃

お寿司屋さんのカウンター越しに親が注文すると

二つセットでお寿司が目の前に置かれるのが

不思議でした。

自分で注文できるようになった頃、1?2?で頼むのか

躊躇した記憶があります。

(エビしか頼まないので1貫でも2貫でも問題なかったのに)

JAグループ福岡 アキバ博士の食農教室

「すしはどうして1皿に2つ?」(2022年3月)

という興味深い記事がありますが詳しいことは

書けないのでもしご興味がありましたらご覧になってみて下さい。

華屋与兵衛という人が、今の江戸前寿司を作った人で

大きなお寿司を食べやすく2つにしたのだそうです。

日本人にとっても2は縁起の良い数字だということも

関係があるようです。

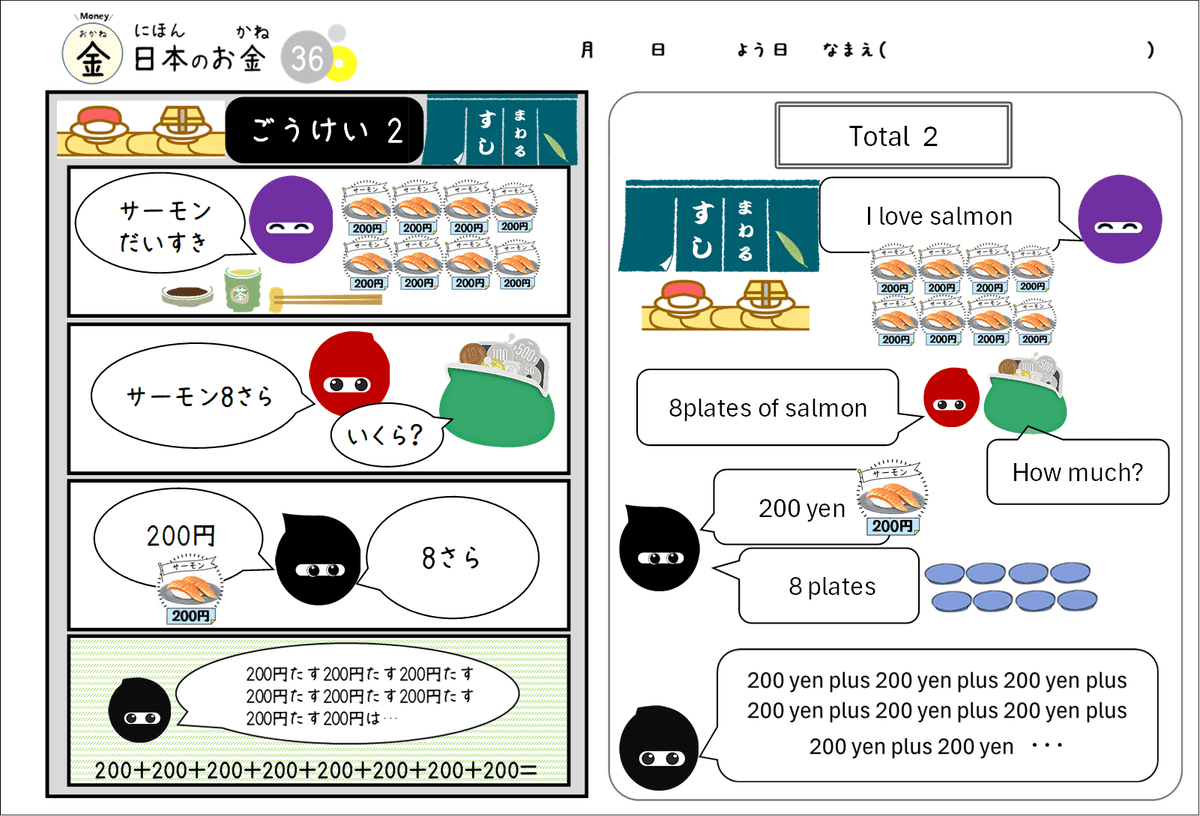

【日本のお金36】

回転寿司でお寿司を楽しむ子ども忍者

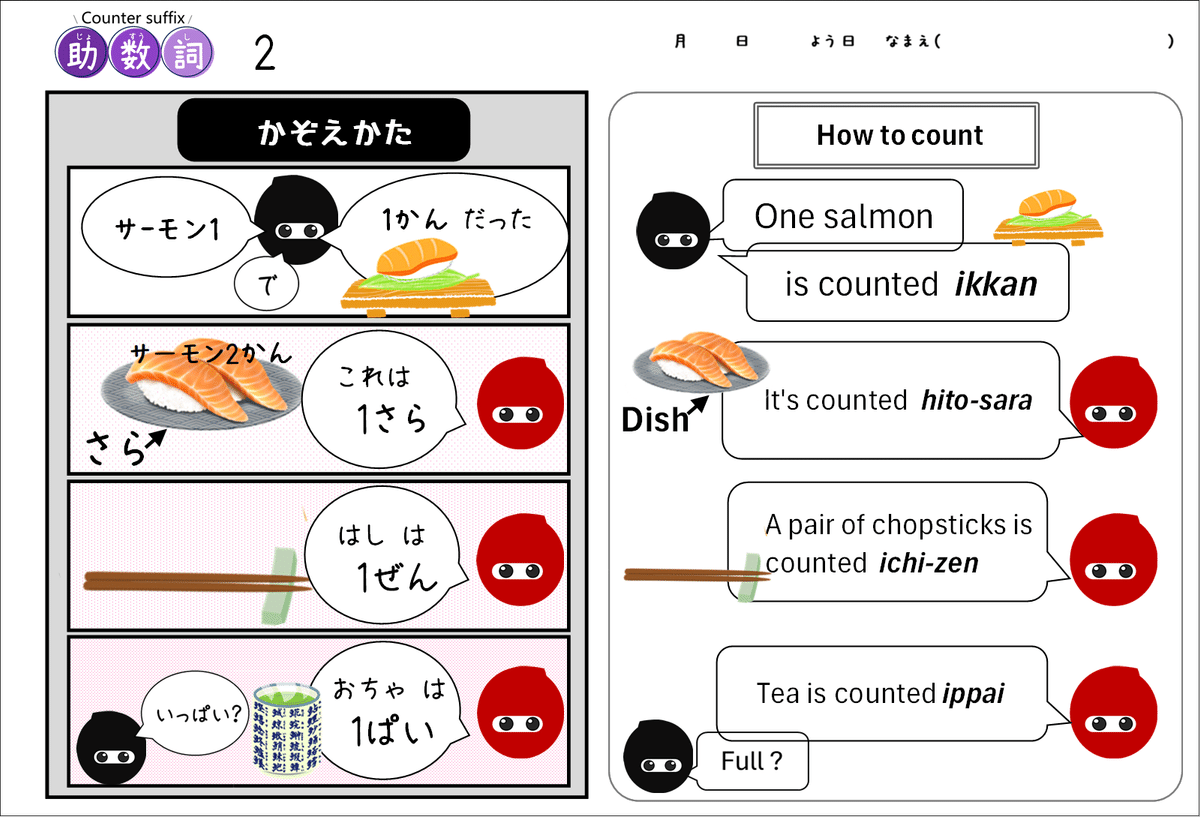

【助数詞1】

回らないお寿司屋さんデビューの子ども忍者

寡黙な職人気質の大将と、TOKYOでの暮らしにまだ不慣れな子なので

このような流れになりその結果

1貫、2貫という所に意識が向きます。

お寿司の数え方を知ったことから、他の物も日本特有の数え方があることに

目を向けます。

数字は1でも、助数詞によって読み方が変わっています。

いっ・ひと・いち

って、全部言葉で説明しちゃっています。

漫画家さんなら説明不要で面白みのある感じにできる

と思いますが、なにせ素人なもので・・・

おまけに、英語でのカウントも私が混乱しています😅

内容もですが

プリントのレイアウトや色調に悩む度

その道のプロはすごいなと思います。