創作(2022/2/20 10:00)『人事天命』Part2

原作『堕天作戦』

感想フォーム(あらかじめ)

感想は以下でも受け付けております。

Peing質問箱 :

マシュマロ :

Googleフォーム(詳細な感想の場合こちらを推奨) :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScApO3Fh8282CriZXHY6Lib0gA1poCrKhT6H0JkgTH5eBH7AA/viewform

『人事天命』Part2

『嶺上開華』

一人での行軍の中、混濁した意識の中で、ふと、夢を見た。

過去の記憶であることは分かった。朧気ながら覚えがある。

視界が、揺らぐ。

***

キューティ参謀。

戴天党発足以降に入ってきた、それでもかなり古くからの部下。

自前の服飾会社の運営と並行で、武装勢力の一員として、偵察と情報収集をちゃんとやってくれてはいる。

特筆すべき有能さはないが、それでも長年勤め上げてきた。

そんな、緊張感のあまりない、不思議な雰囲気の男。

***

「多くの者を率いる器ではない。」

そう皆は言っていたが、コサイタスはあえて年功序列で、キューティを幹部に据えていた。

優秀であることと、賞罰ということは、また別の話であろう。

優秀であることは、実務のためには決定的に重要だ。

そして、優秀であろうが評価されない者は、世に多くいる。

それでは彼らは意欲を失い、組織に反感を抱くようになる。

貢献しなくなるか、離反するかのどちらかになる。

無言でアイスクリームを10年間作れる者は、世にあまりいないようなのだ。

そういうことがないようにはしなければならなかった。

また、手足として用をなさない、あるいは仕事を妨げさえする者もいる。

教育や訓練でどうにかなるところと、ならないところがある。

どうにもならない者は、組織から当然に除くべきであろう。

少なくともコサイタス本人の認識では、自分の社会性のなさはどうにもならなかった。

自分が大役を担っていなかったから、かつてのコサイタスは辛うじて生きていた。

人には人に相応しい居場所がある。それを超えるには、非才を超えるか、誰かに助けてもらうしかない。

自分を助けてくれる者たちのおかげで、戴天党総裁としてのコサイタスは、辛うじてこうやって生きている。

なぜ彼らが自分を助けてくれるのか、未だに理由は分からないままだが。

要は。

助け合い補い合うのが組織なら、優秀とは言えなくとも、手足として用をなせば、最低限それでよいのだ。

その者は実際に貢献しているのだし、その者ができないことは、他の者が担当すればよいのだから。

組織の人事とは、そういうものであろう。

そして。

そのようにして長年貢献してきた者に対する評価は、それはそれで必要だ。

貢献は現にある成果であって、華々しくはなくても、それを長期的にずっともたらせているのだから。

これをしなければ、こうした部下たちも、真面目に勤め上げる気にはなるまい。

「優秀な者たちにのみ報いるようでは、そうでない大勢の者たちをも率いて動員できるクメルに、遠く及ぶまい。違うか? オスカー。」

「コサイタス?」

「戴天党はそのうちクメルほど大きくなるのだろう。

ならば、そこでクメルに遅れを取ってはなるまい。

そこは、ちゃんとやっておくべきだ。」

「それはそうだが……お前……?」

「そこも含めて、かつて我々も、昇進制度を念入りに整えたのだったな。

それを今更、我々が何も考えずにないがしろにするのも、規定の趣旨に反しよう。」

「……そうか。うむ……驚いて済まない。そういうことも考えているのだな。

他の者を納得させるのは難しいところだが、そこはお前の言う通りだろう。

ならば、これで通そう。」

オスカーはやや渋い顔で、それでも同意してくれた。

***

キューティは、恩義めいて、ますますいっそう仕事に励んだ。

彼の仕事は、華々しくはないが、ごく普通に役に立ってはいた。

尖ったところはなく、特に欠けたところもなく、普通。

それでいいのだ。戴天党は組織なのだから。

普通でないコサイタスに、この小さな社会における居場所があるように、普通であるキューティ等にも、居場所がなくてはならない道理だ。

彼は彼で、置かれた場所で、咲こうとしているのだ。

コサイタスはコサイタスで、しばらくそうしていてうまく行かず、結局ヘリオスに植え替えられて、そこで花開いたのだ。

単に、咲き方は一人一人違うのだろう。

人が花というのも、不思議なたとえではあるが。

社会を真っ当にやれなかったコサイタスが、こうして社会が円滑に回るよう、上の立場で采配している。妙な話と言えた。

もちろんオスカーの足元にも及ばないが、星への道や、彼の人事については、これは疑いなく自分がやっていることだ。

これも仕事であるから、苦手であろうが何であろうが、やるべきことであろう。

とはいえ、やはり、不思議な思いは常にあった。

******

『助言忠告』

記憶が、また、揺らぐ。

あれは、シバと。

キューティだ。

***

「こちらっス。どうぞ。」

「ああ……有難う。」

健在であった頃のシバに促され、キューティはソファに座った。

キッチンワゴンの上から、シバが白いティーポットを手に取り、同じ白のカップにチャイを注ぐ。

「今回もあちこちに派遣して済まない。疲れただろう。これは私の作ったアイスクリームだ。」

「総裁手ずからの、ですか。これは光栄です。」

「今年は梨怪蟲の糖液の生産が特に多い年なのだそうだ。それを少し多めに使った。このチャイにも入れてある。どんな仕事をするにも、甘味は大事だ。」

「総裁のお心遣い、有難く存じます。」

手の混んだ細工のガラス皿の上のアイスクリームを、キューティは押し戴くようにうやうやしく口にしていた。

「うまい。うまい……有難い……」

「ああ、有難う、シバ。では、今からキューティの報告を受ける。また呼んだら、彼を送ってやってくれ。」

「ウッス。」

***

しばらく長い報告があり、やがて終わった。

キューティの目の下に、疲労の色がだいぶ濃くあった。

コサイタスは、チャイを自らのカップに注ぎ、ふと、キューティのカップにも注いだ。

「おっとっとっと! そんな、わざわざ……」

「まあ、一息ついたらどうだ。」

小さく肩で息をしていたキューティは、しばらく戸惑いながらも、ややぬるくなったチャイを、初めはおずおずと、やがて勢いよく、しまいには呷るように飲み干した。

「他に何か話すべきことがあれば、いろいろ聞こう。重要度の軽重については判断しなくてもいい。思い出したこと、思いついたことを、何でも言ってくれ。」

「は……」

キューティの背筋から、少し、こわばりが取れたような気がした。

***

どんな話をしたかはほとんど忘れた。

他愛もない話も、下らない話も、随分と多かったように思う。

目的も重要度も関係のない話であった。何度も、脱線をした。

そもそも、世間話とはそういうものらしい。

円滑に喋りたいように喋り、聞いてもらっていると感じることが大事なのであって、目的や重要度にはさしたる意味がない。

決して長くはない人生だが、そういうことくらいは流石に分かっていた。

そういう意味では、彼は随分よく喋る男だった。

人に心を開いているのだろう。

だから、相手もつられて喋るのかもしれない。

情報を漏洩さえしなければ、これはこれで有益な特質であるように思えた。

だからこそ、こうして長い間、勤め上げていられるのかもしれない。

***

とはいえ。

「ワシは、総裁のお陰で、もちろんルールの中で好き勝手できています。

が、ワシに器がないもんで、大して人生謳歌していませんし、大して人生を全うできてもいませんね。」

キューティには、そんな自分自身に非才を感じて、委縮しているところが見て取れた。

「それでも、ワシはワシのやれるだけのことをやるしかないですしな。

ワシの力の及ばないことは、やはり力が及ばんのです。」

キューティの何気ない一言。

コサイタスの脳裏で、そこに何か引っかかるものがあった。

「それはどういうことだ? それではあまりにもいい加減ではないのか?

誰しも求められて、できなくても何でも、やるのであろう。

やって成功したか失敗したか、それだけではないか。

そうしなければ何も変わらないのだから。」

キューティはひるんだ顔をした。

コサイタスは慌てた。

しまった。よくない成り行きだ。

「非難や糾弾のつもりはない。そう聞こえたら済まない。

知りたいのだ。どういうことなのか、教えてほしい。

私の価値観は狭い。知らないことも多い。だが、知らないことで皆に迷惑をかけたくはないのだ。」

キューティが喉を鳴らすのが聞こえた。

ややあって、言った。

「……確かに、厄介事は片付けなければどうしようもありません。

しかし、責任のある立場でなければ、厄介事からは、逃げることだってあるでしょう。

それはそれで、そういうものです。最終的に、自分が生きていればいい。

あ! もちろんワシは党に忠誠を誓っております!」

本心なのか、取り繕っているのか、微妙なところであった。

とはいえ、身内の幹部だ。前者だと思うべきであろう。

***

コサイタスはやや居住まいを正した。

真面目な話に差し掛かりつつある。という認識があった。

「正直なことを言ってくれているのだろうし、言っている意味もおそらく分かる。

だが、逃げる選択肢自体、逃げられる者にとってのみ意味のある話だ。

彼らはそれでいいのかもしれない。最終的には逃げられるのだから。

だが、そうでない者たちの治安のために、武装勢力があるのではないか。」

当時のコサイタスはこんなことを言っていたのだ。

滑稽と言えた。

やがて、イスパノも、サーデリーも放棄し、戴天市すら脅威に晒し、膨大な流民をもたらすというのに。

「たとえば、地元の治安維持を兼ねる犯罪組織と、そうでない犯罪組織とでは、同じ裏社会でも地元への受け入れられ方がまるで違う。

まして、武装勢力には通常、地元の治安維持は強く期待されているものだ。

それがないなら、ただの犯罪組織として、いずれ別の武装勢力に討伐される。あるいは、討伐と称した侵略が行われる。」

これも滑稽な話だった。

戴天党の主な収入源の一つは、今も昔も麻薬の卸売なのであった。他国では通常これは犯罪行為である。

武装勢力だか、地元の治安維持を兼ねる犯罪組織だか、分かったものではなかった。

「かつて、セイロンがやったように、ですか?」

「そうだ。だから、武装勢力にとって、治安維持は大事なのだ。

そうやって、いずれは皆が逃げなくて済むように、そして腰を据えて各々の厄介事に挑めるようにせねばならないのだ。

そういった安全な日常こそ、武装勢力や国が、皆にもたらせる、最大の価値だ。

安全な日常をもたらす。そうした期待が成り立つからこそ、皆が対価として服従し、支配を受け入れるのだ。」

もし、罪が対価を払うべきものであるとするなら、徳もまた対価を払うべきものであろう。

だが、つくづく、滑稽の極みと言うべきであった。

後にコサイタスは、戴天党各領有都市とクメルの二万人から、正にその安全な日常を奪うことになるのだから。

「上に立つ者たちの責任の大部分は、皆に安全な日常をもたらすことだ。

我々は人々の上に立っている。だから、そこは、守らなければならないのだろう。

……オスカーの言ったことを、私が理解した範囲内で、自分の言葉で言い直しているだけだが。」

「おっしゃる通りです。

ワシも幹部ですし、そこは最終的には、逃げてはならんのですな。

いや、覚悟のないことを申しました。」

キューティが恐縮している。

とはいえ、コサイタスもこんなことを何一つ言えた立場ではないのだ。

それに、これは人の上に立つ者たちの話ではあるかもしれないが、人の上に立つ訳ではない者たちにとってには、およそ関係のない話であろう。

***

コサイタスは少し首を傾げて、また口を開いた。

「考えてみると、人の上に立たなければ、責任はないのか? そういう話でもないように思える。

他人の信頼を裏切らない。あるいは、赤の他人との最初の接触でいい加減なことをしない。

そういう責任は、誰しもあるのではないのか。」

人の上に立つ者の責任ではない、人と人との責任。そういうのがあるのは明らかだ。

「それも全くその通りです。

つい、人は自分のことを考えてしまいますが、それでは誰とも関われませんな。一人で生きているのと同じです。

それで生きていくのは無理でしょう。野盗となって、群れず、そのうち狩られるだけです。」

キューティが、まぶしそうに、扉の方を見やる。

「かつて総裁がおっしゃられていたではありませんか。あの若者も、そうだったのでしょう。

それを総裁は迎え入れられた。だから彼も才覚を表して、あの若さで総裁補佐官を務めている。ワシとは比べ物にならんほど優秀だ。

それに、そんなワシにも、年の功と言って、気安く口を利いていいし、名前を呼び捨ててもいいと言ってくれている。

若いのにあの立ち振る舞い、たいしたもんだ。なかなかできることではありません。」

そして、やはりまぶしそうに、コサイタスの方を見る。

「そして、そこまであの若者を育て上げたのは、総裁でしょう。

これも、そう簡単には、できることではないと思います。

だから、人と人との間の責任についても、総裁はできていらっしゃるのだと思いますよ。」

第三者にそう言われるのなら、実際にそういうものなのかも知れない。

しかし、やはり何か引っかかる。

***

コサイタスは自分の手を開いたり閉じたりした。

もっと、大事な話がある。

それは。

「それに、人のことはさておいても、自分のことだけ考えても、やるべきことはやらねばならない。

確かに、己の才能でやれる、可能なことをやるしかない。それはその通りなのだろう。

だが、現実の結果のためにやるべき、不可欠なことであるなら、やらねば結果をもたらせまい。

結果は正直だ。結果のために尽くさなかったら、結果に裏切られるだけだろう。それでは困る。」

やらねばならないことにも、いろいろある。

他人からの強制。

そして、現実からの要請によって、余儀なくされた、自分自身への強制。

「これは、世間や、人と人との間の義務の話ですらない。自分が困るかどうかの話だ。

それが嫌だというのなら、たとえ今その才能がなくとも、いつかは備えねばならない。そういう話からは逃れられない。」

自分には共感も意欲もないが、できていないとしても、その真似事はたくさんしてきた。

やることに組織運営上の効果があったからだ。

あるかないか。できるかできないか。

それが現実であり、現実を大きく左右する力だ。

あった方がいいし、できていた方がいい。

ないことやできてきないことで見えるものもたくさんあった。

が、それは、暴威を前に、吹けば飛ぶようなものでもあった。

吹いて飛ばない程度には、やはり強くあらねばならなかった。

現実からの要請への対処は、常に避けられない。

自分自身が万軍を吹き飛ばす暴威そのものと化すことを、当時のコサイタスは知らない。

***

キューティが言葉に詰まっているのを感じた。

まずい。これでは、実質、コサイタスの独り言だ。

つい無心に喋っているうちに、こうなることがしばしばあった。

喋りたいことだけ喋って、会話の合間に、相手の話への相槌を入れるのを忘れる。

コサイタスの中にある、かなりよくない傾向だった。

そういう反省が、コサイタスの脳裏を、一瞬かすめはした。

が、気が付いたらまた言葉が口をついて出た。

不思議なことに、止まらなくなっていた。

キューティの気安い喋りやすさに、コサイタスもつい釣られたのかもしれない。

だとしたら、キューティにとっては、おそらく迷惑な話であっただろう。

「もちろん、それは私の囚われなのかもしれない。

現実からの要請ではないのかもしれない。

あるいはその一部を過度に大きく見過ぎているのかもしれない。」

なぜ自分はやらねばならないことに囚われているのか。

それは決して他人に強制されたからではなく、他人に自由意志を歪められたからでもない。

切羽詰まった思考によって、自分が自分に強制し、自分の自由意志を歪めている。

いわゆる、強迫観念、というものだ。

「そう見えるのは私の警戒によるものだ。

そしてそれは、警戒し続けている限り、死ぬまで解決しない。

困ったものだ。」

「いや、それは……脅威は常にあり得ることです。

警戒は常に必要でしょう。

正しい在り方だと思います。」

キューティが、悩んだ表情を浮かべつつ、ようやくまた口を開いた。

もちろんそれはそうなのだ。

脅威の可能性のことを言えば、もちろん切りがない。

が、少なくとも自分は、常にそういう状況の中に身を置いて生きているのだ。

それそのものは、警戒による認知の歪みでも何でもない。

端的に、事実だった。

とはいえ、それだけでは、死ぬまで脅えて、やがて死ぬだけだ。

困るし、やはり、嫌だ。

「脅威に備えて警戒して過度に対処していくのと、現実からの要請に適切に対処していくのとは、違う。

まして、道標があって、それに邁進して生きていくのとは、もっと違うだろう。

現実は変わらないが、備え方は私情に左右される。

同じように現実に対処するなら、困りごとを減らし、実りを増やす、そういう備え方をすべきだろう。

つまりは、道標に邁進する備え方を。」

キューティが少し興味深そうな目をした。

「星への道の話ですな。

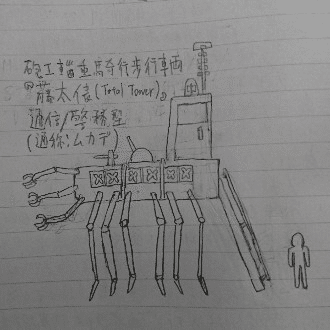

天空の星型基地、三ツ星衛星に、古い言い伝えにある超人機械が眠っており、未知の資源や知識が眠っているかもしれない。

それができたら素晴らしいことです。党としても大きな利益がある。盤石にもなる。

それに、趣味性がある。格好いい。」

「趣味か。格好か。私にはよく分からない世界だ。

だが、まあ、褒め言葉なのだろう。有難く受け取ろう。」

正直な気持ちだった。コサイタスに美意識の類いはほぼない。

趣味や格好などの文化は、幸せを愉しむための営為であろう。

幸せに対する感受性が乏しいと、あまり文化にも縁がない。

強いて言えば、ヘリオスと一緒に食べたピザは、美味しかったような気がする。

彼と語らったバルコニーは、美しかったような気がする。

コサイタスにとって、美意識とはその程度のものだった。

「いや、本当に、脅威への警戒も、現実からの要請も、道標への邁進も、総裁は全部できていらっしゃると思いますよ。そこまでご不安になる必要は…」

「私だけではない。誰もが、脅威に備え、現実を処し、道標を目指す。

誰しも、たった一人であっても、それを、やらねばならない。そこからは逃げられない。

それとも……そういう話ではないのか。」

キューティがおろおろしているのが、コサイタスにも分かった。

相手に相槌を打ってもらいながら、自分はその相槌を打たず、言いたいことを一方的に喋っている。

会話で求められることの、真逆をやっているではないか。

これでは会話はいつか止まり、それきり相手は喋ってくれなくなる。

大事な話はもはや聞けなくなる。

これは、極めて、よくない傾向である。

この時点において、流石にコサイタスにも察することはできていた。

***

キューティは、顎を親指と人差し指で捻り、言葉を振り絞った。

「いやいや。何といいますか……いい加減でいいんですよ。

誰しも人生に道標が見えていて、それに邁進できているわけでもないし。

それでも皆、生きている。それはそれで、彼らの人生でしょう。」

コサイタスは、なおも満足していなかった。

自分が満足するまで、この会話は終わらないだろう。

つくづく利己的な話であり、また迷惑な話でもあろう。

やましい気持ちは、ややあった。

が、曖昧に留める気にもなれなかった。

変な話だが、自分の脳内の謎を解くことで、重い荷物を、下ろしてしまいたかった。

キューティは一見いい加減なことを言っているようだが、それでも言っていることに一定の真実はあると感じる。そのように誠心誠意喋ってくれている。

ならば。

彼の言葉の意義。

それは、一体、何か。

「しかし、それでは本当に何の意味もないぞ。

私の道標は、ヘリオスがくれたものだ。

私だって、人生のほとんどの間、道標などなかった。何の輝きもなかった。

少なくとも私は、その頃に戻るのは、困る。

自分の道標を持たない者は、無責任でいいのか?」

亡き相棒で、戴天党の発起人でもあるヘリオスの話は、キューティにも幾度かしてあった。

シバの話も、セイロンとの戦いの話も、オーパスとの小競り合いの話も、既に周知の話だった。

「いやいや。総裁は他人に示されて、道標を見つけられたではないですか。

そして、今もそれに邁進できている。それは大変幸運なことです。それで、よいではありませんか。

自分の人生を変えるほど関わってくれる他人は、そりゃあ有難いんでしょうが、なかなか出逢える話でもないですしな。」

自分にいきなり正面衝突して、人生を永遠に書き換えたヘリオスのことを思い、コサイタスは深く頷いた。

「いい加減だとか、真面目にやれとか、そういうのは、どうしても相手に関わりたい者が、やればいい。

そうでなければ、別にどうしても関わりたいわけではない、縁の無い皆の人生だ。そこまで面倒見切れないでしょう。」

「そうだな。道標のない者に、道標を示してしてくれる人は、有難いものだ。」

「そういう面倒を誰かに見てもらえるのは、世間的にも有難いことです。滅多にないことだと言ってもいい。

そして、誰かに面倒を見てもらって、自分に余裕が出てきたら、また誰かの面倒を見ることもできる。

そこまで責任感のある、しかも面倒見のいい人となると、まあ滅多にいないもんですが。」

面倒見切れない。

そこは、そうだ。

武装勢力の長である自分にも、そういうところは多々ある。

これまでも、目的を失った組織を背に負って、幾度も虚無に打ちひしがれてきたところではないか。

***

少しずつ、自分の中の謎が、形を成していった。

それは解けはしなかったが、どういうものかは、喋っているうちに明らかになりつつあった。

「そうなのだろうな。私は、人に対し、そこまでの熱意をもっていないのだ。

それでは、武装勢力の長、国家の元首、党の総裁としては、失格なのかもしれないが。」

人の上に立ち、人々に責任を負う者。

人に対して責任を負う者。

自分の責任感に囚われて、自ら責任を負う者。

責任を負えない者。

図らずもコサイタスは、その全てを満たしていたことになる。

コサイタスの中に、奇妙な納得があった。

責任。

否。

やるべきこと。

やれることではなく。

やりたいことではなく。

意味あることではなく。

価値あることでもなく。

それが、コサイタスにとっての、広く人の世の人倫の代わりであった。よって立つ土台だった。

やれることは乏しい。やりたいことにも乏しい。意味も価値も感じ難い。

それらはかつてあったが、失われた。

だから、代わりに、やるべきことを詰め込んで生きてきた。

それらを、曲りなりにも、全うしようとしてきた。

うまくいったりいかなかったり、そういったことの全体として、コサイタスは在った。

***

自分の手を見て、目を閉じて、考える。

短い沈黙の後、ややあって、再び口を開いた。

「キューティ。正直に答えてくれ。

私は、戴天党総裁、コサイタスとして、皆の面倒を、本当に見切れているだろうか。

人々の総裁を、人として、己の責任をもって、できているだろうか。

それとも……できていないのだろうか。」

極めて答えづらい問いではあろう。

キューティに長い沈黙があった。傍目にも困惑の色が濃かった。

やはり、会話は苦手だ。知らないうちに、相手を問い詰める言い方になってしまう。

コサイタスの中にも、申し訳ない、という思いは少しあった。

それでも、キューティは言葉を探し、単語の一個一個を噛み締めるように、言った。

「星を目指すような途方もない道標なら、いい加減でない真面目さは不可欠でしょう。

そして、そういうのは本当に、いい加減に生きているワシらには、なかなかできないことです。

だから、それをなさっている総裁を、ワシらは推戴しているんですよ。

そして、総裁はその真面目さを、ちゃんと人のために向けていらっしゃる。シバ総裁補佐官を見れば、明らかですとも。

それに、ワシだって、総裁のお陰で、ここまで来られたんですし、好きにやれてるんです。本当に感謝してるんですよ。

ワシらにとって、総裁は、総裁の責任を、きちんと果たされてますよ。」

コサイタスは。

自分の胸の奥に、重く、鈍い、心臓の震えを感じた。

そうか。

自分は推戴などされる柄ではない。いつだってそう思っていた。

だが、こうして直接、自分を推戴していると言われると、やはり深く感じるところがあった。

コサイタスについてきてくれる者たちがいることは、もちろんずっと分かっていた。

例えば、シバがそうだ。

そのこと自体には、コサイタスなりに、感謝の念があった。

だから、彼らを裏切ることのないよう、邁進し続けたところはある。

そして、キューティもそういう者だった。

それを、改めて、形にして表された。

つくづく、有難いことだと思わねばなるまい。

「推戴とか、そういう話は、未だによく分からないが、励ましてくれているのだとは感じる。

極めて面倒な問いになってしまったが、それに誠心誠意を以て誠実に答えてくれたとも感じる。

ある程度納得も行ったように思う。

有難う。」

コサイタスはキューティの手を取り、じっと目を見て、そう謝辞を述べた。

素直に心から出た言葉だった。

普通は、皆、自分と話すのを避けてしまうのだ。

最後まで受け止め切ったキューティは、やはりそれはそれで、たいした者であろう。

「とんでもない。ワシはそんな……もったいないお言葉です。」

キューティは拝むように深く頭を下げた。

コサイタスはまたしても不思議な気持ちになった。

相も変わらず自分は、人の迷惑を顧みない、崇拝に値しない、ただの魔人なのに。

「疲れたな、キューティ。少し休みたまえ。」

念波に応じて、シバが部屋に入る。

「お待たせしましたっス。」

「シバ、キューティを頼む。」

「……大丈夫っスか?」

「長話で疲れたのだろう。少し休ませてやれ。」

シバは何やら合点が行ったような顔をした。無言で、キューティに手を差し伸べた。

キューティの足取りがもたついているのを見ると、肩を組んだ。

「済まん……」

「頼んだぞ。」

「ウッス。」

コサイタスは一人になった。

いろんな話をして、疲れた。

大きく息を吸って、そして吐いた。

年老いてから必要になった呼吸器に、くぐもった圧がかかる。

やはり自分は、人との会話が不得手だ。

無論、苦手だと言ってはいられない。

それでも、自分と話して疲れ果てる相手を見ると、

(自分は、人の上に立つのも、人と話すのも、喋るのも、向いていないのだ。)

そう、痛感せざるを得なかった。

推戴してくれているキューティらの期待を、やはり裏切りたくはないと思う。

が、それはそれとして。

自分は依然として、長たる分際の者でも、人と呼びうる者でも、己のすべきをなしうる者でもなかった。

なぜ彼らは自分を推戴してくれるのだろう。

その問いについては、やはり、未だ、解けないままであった。

(続く)

いいなと思ったら応援しよう!