五行について 96

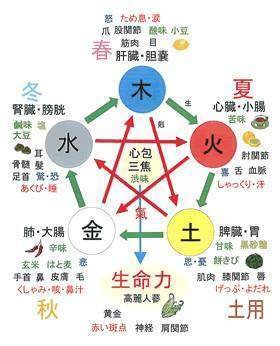

東洋医学でよく言われる五行についてまとめてみました。

五行論

とは中国自然哲学の思想。

この理論では、天地に広がり、巡り、動き、やむことのない

5つの元素=木・火・土・金・水を五行と定義しています。

そして、人の体をはじめとするあらゆるものは、木・火・土・金・水の5つに分類され、それぞれが互いに作用し変化することで世界がつくられていると考えます。

★万物を5つの元素(要素)の特徴

【木】上に外にしなやかに伸びる・生長

【火】暖める・明るい

【土】ものをのせる・万物の母

【金】澄んだ音を出す・清潔

【水】冷やす・潤す・下に降りる

このような特徴を持つ五行は、

相生と相克

という働きがある。

【相生】は生み育てる関係

木が燃えて火が生まれ、灰が土を肥やし土から鉱物が生まれ、鉱脈から水が湧き、水が木を育てる(木→火→土→金→水)といったように、5つの元素が互いに生み育てるように作用して循環するのが相生です。

相生の関係は、例えば、木が弱っている時には水を使い、金が弱っている時には土を使うように、働きが弱まっている元素を別の元素でサポートし、働きを強めるとも考えられます。

【相克】は制御する関係性

相克は、水と火、火と金のように対立する元素が互いを制御する関係を指しています。

木は土から養分を吸収し、土は水の反乱を抑え、水は火を消し、火は金を溶かし、金属は木を切る(木→土→水→火→金)というようにそれぞれが作用します。相克は、火が強すぎてしまい金が弱まったときには、水を用いて火を弱めるというような形で、強すぎるものをなだめる働きとも考えられます。

五行による人体の分類と異常のサイン

体の部位 異常のサイン

木:肝、胆、爪、目、涙、 筋怒りっぽくなる、筋肉がけいれんする

精神が不安定になる

火:心、小腸、面、舌、汗、血脈 汗をかく、舌の先端が赤くなる、不眠

土:脾、胃、唇、口、涎、肌肉 手足が黄色くなる、出血しやすくなる、

食欲異常

金:肺、大腸、毛、鼻、涙、皮 色白になる、皮膚病にかかりやすい、

咳が出る

水:腎、膀胱、髪、耳、唾、骨 集中力の低下、頻尿、驚きやすいそして、人体の働きを5つに分類し「五臓五腑」といいます。

五臓は「肝、心、脾、肺、腎」

五腑は「胆、小腸、胃、大腸、膀胱」を指したもの。

五臓を五行に当てはめ、どのような働きがあるのか、また不調の際にはどのようなサインが現れるのか説明します。

木に当たるのは「肝」

人の体で、木に当たるのは「肝」です。体の基本となる「気」と「血」の働きを調整する機能がある。ここでいう「肝」は、臓器である肝臓に加え、感情や自律神経に関係する機能をいう。肝はストレスによる影響を受けやすい。

例えば強いストレスを受けると、爪や目、筋など「肝」にあたる臓腑に影響が出る。肝が弱ると気血の働きも弱り、顔色が悪く怒りっぽくなるほか、女性では月経不順等が生じる。

火に当たるのは「心」

火は「心」に当たる。心は、西洋医学における心臓に加え大脳も含まれる。体の動きを統制する司令塔のような部分で、思考や睡眠の調整に関係。

心は、生命活動に大きく関わることから臓腑の中でも重要な部分。心臓はポンプのように全身に血液を送る臓器のため、心に機能異常があると、脈や心拍数、顔色に異常が現れる。

土に当たるのは「脾」

人の体で土に当たるのは「脾」。脾は消化吸収して生命力を補う働きをもち、エネルギーのもととなる器官。

脾は体に必要な栄養を全身に供給することから、脾に機能異常があると疲れやすく手足に力が入らないなどの症状が現れる。また、脾が弱まると味覚が鈍り食欲も落ちる。

金に当たるのは「肺」

金は「肺」。呼吸を調節する機能を持つ臓器としての肺だけでなく、皮膚や免疫機能、水分の代謝にも関わる部分。肺に異常が起こると風邪をひき、鼻づまり、のどの痛みなどの不調が生じる。

水に当たるのは「腎」

水に当たる「腎」は、西洋医学の腎臓と同じく、水を体外に排出する働きを持つ。また、成長や発育、生殖にも関連。腎が弱まると、歯や頭髪、聴覚、排尿・排便に異常が現れる。

五行論を用いて「未病」を治す

東洋医学では病気になる手前の状態を「未病」といい、これを治すよう努めます。例えば、原因不明の体のしびれや慢性的な頭痛が完全な病気になる前に治療を行い、病気を防ぐことです。

人が病気になる原因はさまざま。また、1つの事象を起因として発病するわけではなく、複数の原因が積み重なって起こるものです。

体質を5つに分類して改善を促す

五行 体質

木 めまいを起こしやすい、お腹の両脇が張りやすい、高音の耳鳴りがす

る、血圧が上がりやすい、爪の形や色が良くない、眼精疲労が起こり

やすい、怒りっぽい

火 倦怠感がある、顔が赤くなりやすい、冷や汗をかく、寝つきが悪い、

動悸がしやすい、物忘れが多い、舌が荒れやすい

土 食後にお腹が張りやすい、心配事が多い、下痢をしやすい、消化不良

を起こしやすい、胸やけをしやすい、食欲がない

金 息切れしやすい、肌が乾燥しやすい、咳や痰がでる、温度差に敏感、

風邪をひきやすい、寒気がある

水 低音の耳鳴りがする、足腰がだるい、長時間立っていると腰が痛くな

る、足がむくみやすい、呼吸が浅い、怖がり参考:北海道鍼灸専門学校「東洋医学とは?『五行』について

さて、あなたの生年月日から見た五元素です。

これが当てはまるかわかりませんが、何かのヒントになれば・・・

1,春生れ 2/4~4/16 木

2,春土用 4/17~5/4 土

3,夏生れ 5/5~7/18 火

4,夏土用 7/19~8/6 土

5,秋生れ 8/7~10/19 金

6,秋土用 10/20~11/6 土

7,冬生れ 11/7~1/16 水

8,冬土用 1/17~2/3 土

土用とは

近年、土用という言葉が注目されていますが、実はその意味や由来はあまり知られていません。本記事では、土用の基礎知識を解説します。土用とは、季節を表す言葉であり、夏・秋・冬・春の四季に分けられます。それぞれの季節にはそれぞれの土用があり、土用の期間中には特定の食材や行事が行われます。また、土用には生活に対する考え方やおまじないなどの習慣も存在します。土用の理解を深めることで、季節感や暮らしの豊かさを感じることができるでしょう。

こんな症状ありませんか?

・やるせない・食べ過ぎ・便秘・下痢・尿漏れ・膣炎・痔・おりものが多

い・デリケートゾーンのかゆみ

・下半身太り・寝つきが悪い・正座ができない・肌荒れ

・生理不順・生理通・子宮筋腫・月経過多・セックス嫌い・セックス依存・

肌荒れ・片頭痛・腰痛・膝痛

・股関節痛・足首捻挫・ほてり・のぼせ・下半身冷え・潔癖症

・便秘・下痢・お腹の張り・胃のたれ・胃炎・胃下垂・ドライマウス・吹き

出物・口臭・背中のニキビ

・じんましん・食物アレルギー・口の周りの肌荒れ・口内炎・お腹ぽっこ

り・ガスがたまる・呼吸浅い

・二の腕の脂肪就きやすい・手足の冷え・動悸・息苦しい・風邪ひきやす

い・毎年インフルエンザかかる

・免疫力低下・アレルギー症状・脇の下の汗多い・狭いところが怖い・パニ

ック障害

・首の痛み・コリ・のどの痛み・立ちくらみ・手首の痛み・指先のこわば

り・手荒れが治らない

・声が出にくい・拒食と過食・甲状腺異常・薄毛・滑舌が悪い・目の大きさ

の左右差・運動不足

・目のかすみ・眼精疲労・結膜炎・花粉症・鼻炎・鼻血でやすい・歯茎腫れ

口内炎・蓄膿症・中耳炎

・耳聞こえにくい・めまい・口呼吸・味覚障害・臭覚障害

・集中できない・朝起きられない・10時間以上の過眠・うつ状態が続く・

ホルモンリズムの乱れ

・思考リズムの乱れ・好きだったことに興味失う・ひきこもり・人に会いた

くない・極度の方向音痴

こんな方には断食をおすすめします。イノチの樹では釈尊の断食行を行っています。今回は初心者さんが入りやすいように、1泊2日にてコンパクトに行うことにしました。また、尊敬する社長が作っているあんばい酵素を使って、さらに体を整えていきます。行の合間には楽健法をしながらさらに、ケアをします。じっくりと信州の山の中で、自分だけの贅沢な時間を送りませんか?

興味ある方は公式ラインからお問い合わせください。