畑地の管理を反映するササラダニ群集

生態系のなかで有機物の分解に関与するササラダニ類。そこに棲息する種数や密度の違いが、畑地の栽培管理を反映しています。

分解者は、単に有機物の分解のみに関与しているのではなく、それにつながる食物連鎖の複雑さにも影響し、畑地の密度調節機能も高めています。

土壌に棲息するササラダニとは

有機物の分解には、微生物と動植物の遺体や腐植を餌とする動物の相互作用が大きく関わっていることが知られています。

生態系のなかで分解者と位置づけられるササラダニ類は、畑地でも多くの種類や生息数がみられる動物です。多くの種は、体長0.3-0.5mm程度ですが、2mmに達する大型の種も知られています。

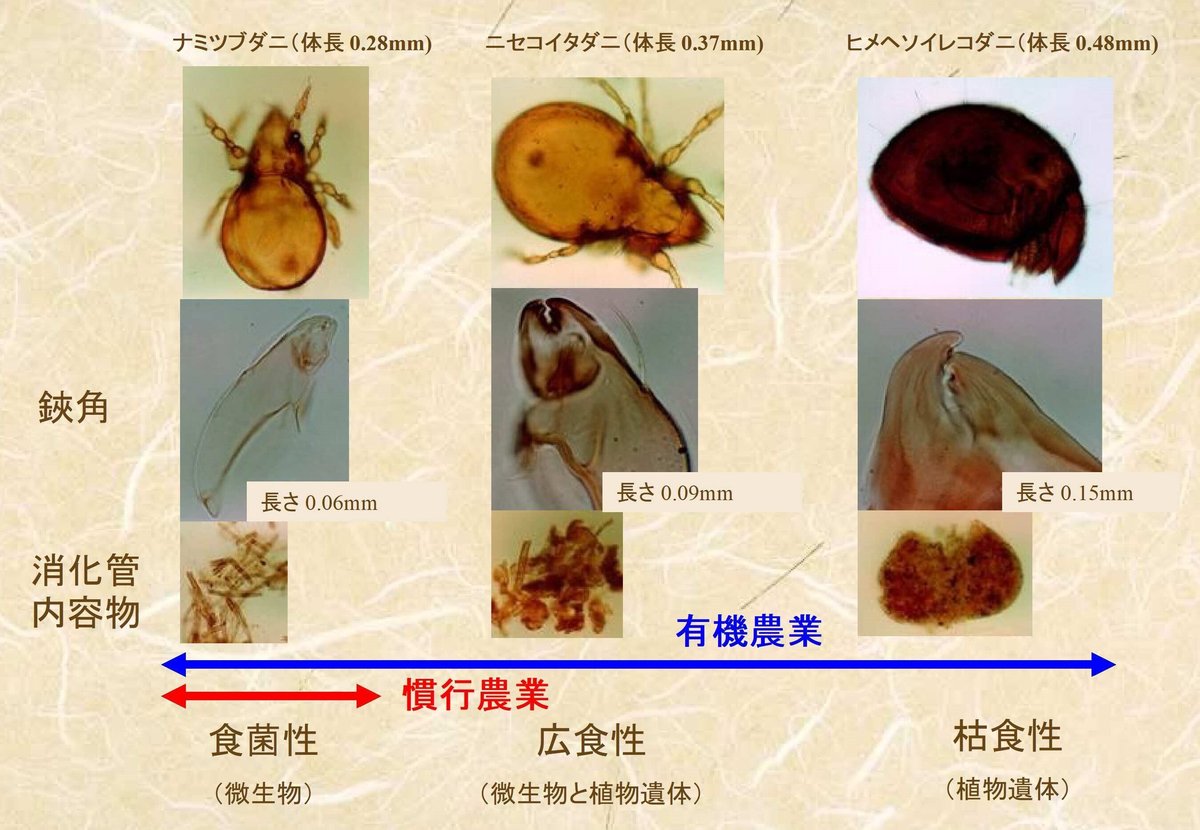

食べものは、落ち葉・落枝・腐葉・朽ち木などの植物遺体や腐植あるいは菌類などで、食べものをかみ砕く鋏角の大きさや形の違いに対応します。菌食性の種は細長い鋏角を持っています。植物遺体を食べる種は大きくて丈夫な鋏角をもち、その先端部には硬質のクチクラが発達しています(図1、図3)。鋏角の形態からもササラダニ類は、①菌糸や胞子などの微生物を食べる菌食性、②植物の遺体を食べる腐食性、③微生物と植物遺体を食べる広食性の3つに分けられます(図3)。

ササラダニ類の種数、生息数は有機農業畑で多い

有機農業や慣行農業畑のササラダニ群集を調べると、栽培管理によって棲息する種数や密度に違いがあることがわかりました。

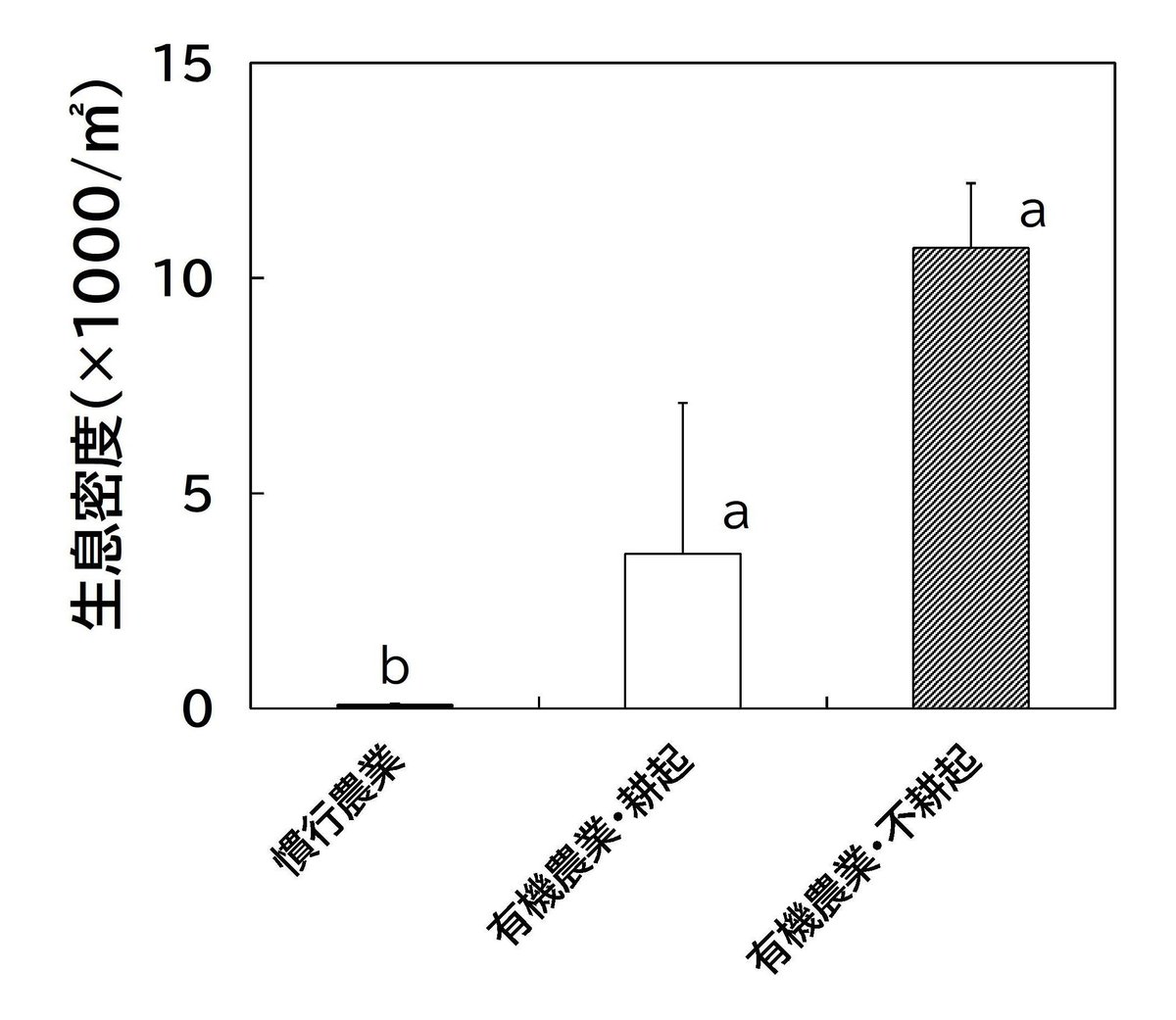

種数では、有機農業畑は㎡あたり12.5種であったのに比べて、慣行農業畑では0.8種でした。生息密度では、有機農業畑は㎡あたり6,300頭(不耕起栽培:10,700頭、耕起栽培:3,600頭)であったのに比べて、慣行農業畑ではわずか90頭でした(図2)。

有機農業畑では慣行農業畑に比べて、種数、生息密度とも統計的に有意に多くなりました。さらに、有機農業畑のなかでは、不耕起栽培は耕起栽培に比べて種数や生息密度が多くなりました。

ササラダニ類の食性と栽培管理の関係

有機農業畑と慣行農業畑から採集されたササラダニ類を食性別に分けてみました。有機農業畑では、菌食性、腐食性および広食性の種がみられましたが、慣行農業畑からは菌食性の種のみでした。

有機農業畑の不耕起栽培は、体の大きい腐食性、広食性の種が多くみられました。栽培管理、特に利用する有機物の質や量の違いがこのような結果をもたらしたと考えられます。

多様な食性をもつ動物が存在することの意味

有機農業畑では、ササラダニ類をはじめ、さまざまな食性をもつ動物が関与しながら有機物を分解しているのでしょう。

いっぽう慣行農業畑では、これら動物の関与による有機物の分解はほとんどみられません。分解者の存在は、単に有機物の分解のみに関与しているのではなく、それにつながる食物連鎖の複雑さにも影響し、生物による密度調節機能も高めています。

食性の異なる多様なササラダニ類の存在をとおして、有機農業畑で病虫害が少なくなるしくみの一端を理解することができます。

謝辞

青木淳一横浜国立大学名誉教授(1935-2022)および藤川徳子博士(1943-2019)には、ササラダニ類の分類および生態的位置づけなどについて、ご指導を賜りましたことに感謝申し上げます。

参考文献

Fujita, M. & S.Fujiyama(2001)Comparison of soil fauna (oribatids and enchytraeids) between conventional and organic (tillage and no-tillage practices) farming crop fields in Japan. Pedosphere, 11(3): 11-20.

藤田正雄(2001) 畑地の土壌動物、特にヒメミミズとササラダニ群集に関する研究. 農業試験場報告((財)自然農法国際研究開発センター)3: 1-69.