「ひと・地域を元気にするカーボンニュートラルプログラム」|BKCキャンパス調査

こんにちは。

立命館大学産業社会学部2回生の窪園真那です。

今回は、「令和4年度 環境省・教育機関と連携した地域再エネ導入促進及び地域中核人材育成研修『ひと・地域を元気にするカーボンニュートラルプログラム』」のBKCキャンパス調査について報告します。

令和4年度 環境省・教育機関と連携した地域再エネ導入促進及び地域中核人材育成研修

脱炭素社会の実現のために最大限の導入が必要な「再生可能エネルギー」事業に関わる地域中核人材の不足は、多くの地域において課題となっています。また地域において、再エネ導入に関する知識を有する機関である教育機関と地域の連携事情も少なく、効果的な人材育成にまで至っていないのが実情です。こうした課題を解決するとともに、地域に根ざした取組を実施するために、再エネを導入する地域と高等教育機関の連携促進、専門性を持った新たな価値の創造に取り組む人材の育成、地域の脱炭素化のための視座を共有する教育機関及びユース世代間のネットワーク形成によって、持続可能な脱炭素社会の実現を支援していきます。

立命館大学は、環境省の研修事業に採択され、滋賀県長浜市を拠点に「ひと・地域を元気にするカーボンニュートラルプログラム」を実施することで、参加する大学生らが長浜市での研修を経て、立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)で自分たちが実践できる脱炭素・カーボンニュートラルに資するアイデアやアクションを提案することを目標の1つとしています。

今回は、学生が脱炭素を実現するアイデアやアクションを考えるフィールドとなる立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)のキャンパスツアーを行いました。

キャンパスを案内してくださったのは、立命館大学大学院生命科学研究科修士2年生の中西優奈さんです。

まず、ローム記念館に伺いました。ここには太陽光発電システムがありますが、屋根の上のソーラーパネルは外から見ることができません。ただ建物の入り口付近には「只今の発電電力」と「今日の発電電力量」と表示されたパネルがあります。通行人は太陽光発電システムのパネルを通して現在の発電量などを見ることができます。しかし「発電電力」や「発電電力量」と書かれていても、どれほどの電力量が太陽光発電で賄われているのか、全く想像できませんでした。この太陽光発電システムのパネルを通して、多くの人が電力や電力量を容易に想像できるような仕組みがあると良いと思いました。

次に、立命館大学生からはnadeshicoと親しまれるレストランがあるシー・キューブに伺いました。ここには主に飲食店があり、そこで使用するカトラリーに注目しました。今回の研修の1つで私たちが学ぶ予定のバイオマスプラスチックといった種類のプラスチックを利用し、少しでも環境への負荷を軽減していこうとする取組があります。例えばライスレジンという古米などを活用したお米由来のプラスチックを利用する取組も始まっています。

バイオプラスチックとは

バイオプラスチックとは、植物などの再生可能な有機資源を原料とするバイオマスプラスチックと微生物等の働きで最終的に二酸化炭素と水にまで分解する生分解性プラスチックの総称です。

代表的なバイオマスプラスチック(非生分解性)、生分解性プラスチック(化石資源由来)及びバイオマスプラスチックかつ生分解性プラスチックに分類されます。原料、製法、化学構造や機能は様々であり、それぞれの特徴を正しく理解して目的や解決したい環境問題に応じて適切な用途で使用することが重要となります。

大学構内には他にも、キッチンカーなど様々な場所でプラスチック製のカトラリーが使用されています。そういったプラスチックを環境負担を軽減させるものに変換することも一つの脱炭素の取組としてなされるべきではないかと感じます。

一方で、課題もあります。バイオマスプラスチックの製品は汎用プラスチックよりも値段が高いことから限定的になること、プラスチックを利用していることに変わりはなく、いかにリユース・リサイクルを行うか工夫するべきであることなどが課題として挙げられます。

また大学構内のレストランは、一年のうちの約4ヶ月は大学生の授業がない時期となり、採算が合わないなどの問題もあります。大学で脱炭素に取り組むことで光熱費を抑え、経営環境の改善にも資することができるのではないかと感じました。

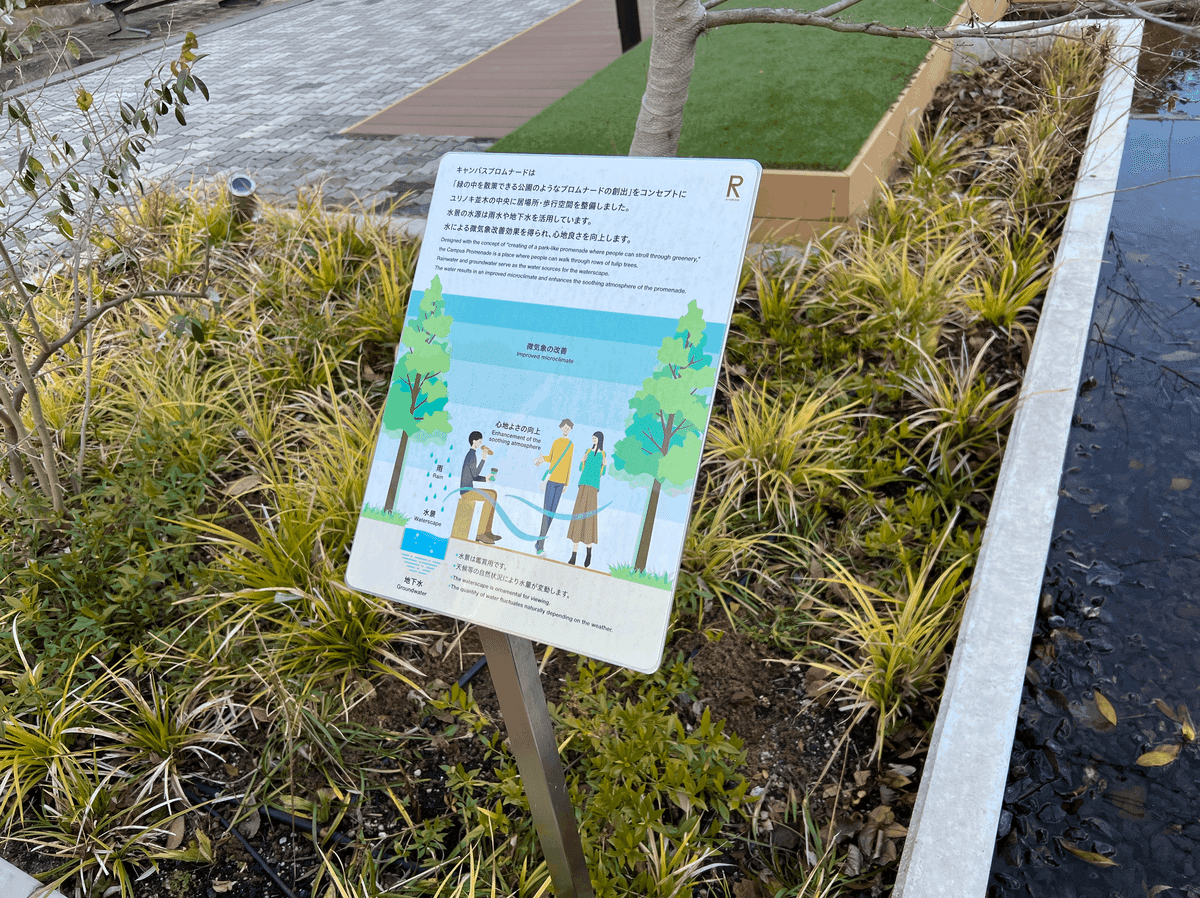

続いて向かったのはキャンパスプロムナードです。プロムナードとはフランス語で散歩、遊歩道という意味があります。立命館では緑地化事業の一環として、キャンパスを周辺環境と一体化した自然豊かなものにするとともに、学生が気持ちよく歩けるような動線を作り、屋外でも集える場所を作っていいます。またキャンパスの地下水や雨水を利用した水路もあり、水による微気象改善効果を得られ、心地よさを向上させることができるようです。脱炭素の取組だけでなく、ウェルビーイングを意識した素晴らしい取組であると感じました。しかし、緑化計画をキャンパスで過ごす学生や教職員にとって脱炭素の取組としてわかりやすいものにするために、取組を可視化する工夫は必要であると思いました。

最後に向かったのは駐車場です。駐車場は広い土地があり発電場所として最適であると感じます。カーポートを建設し、太陽光発電装置を設置することで非常に多くの発電量が期待できると思いました。また、駐車場の近くには防災倉庫がありました。2023年1月13日には政府の地震調査委員会が南海トラフで今後20年以内にマグニチュード8-9級の地震が発生する確率を前年の「50-60%」から「60%程度」に引き上げています。防災という観点から考えても脱炭素の取組、エネルギーの自立は欠かせません。有事の際の防災拠点としての役割を果たすためにも、脱炭素の取組を加速させていかなければならないと感じました。

今回の立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)のキャンパスツアーを通して、キャンパスでの取組には可能性があることを感じました。ただ脱炭素の取組を行うのではなく、取組自体が環境面はもちろん、経済面や社会面、防災面といった課題を統合的に解決するものでなければなりません。これからの研修を通して、キャンパスでで実施できる脱炭素・カーボンニュートラルに資するアイデアやアクションをより具体的に考えていきたいと思います。

今回の研修の様子は、参加者でnoteにまとめていきます。

引き続きご覧いただけますと幸いです。