【しがCO2ネットゼロ次世代ワークショップ】DAY2|多賀町・森林活用フィールドワーク

こんにちは。

インパクトラボの窪園です。

2022年9月21日(水)に多賀町の高取山ふれあい公園・多賀中央公民館にて、「しがCO2ネットゼロ次世代ワークショップ」のDAY2を開催しました。

しがCO2ネットゼロ次世代ワークショップとは

滋賀県で持続可能な社会の実現に向けて取り組む地域、団体、企業へのフィールドワークを通して、滋賀県らしいCO2ネットゼロの行動・取組アイデアを考えるプログラムです。本ワークショップでの意見交換等を通じて生まれたアイデアを広く発信することにより、滋賀県内のCO2ネットゼロに向けた取組機運の向上を図ることを目的としています。

オープニング

まず、オープニングを行いました。今回が初めての参加者も何名かいたため、改めて本プログラムの趣旨とDAY2の内容を説明しました。

DAY2の目標は「持続可能な森林活用の仕組みを学ぶ」です。それをもとにアイスブレイクとして、グループで森林について知っていること、考えていることについて話し合いました。

レクチャー

次に、一般社団法人kikito 代表理事の大林恵子さんと事務局長の山口美知子さん、大滝山林組合の田中一則さんよりレクチャーがありました。

世界の現状、そして日本の森林と林業

初めに、山口さんが「森林とSDGsとCO2と『私』」というテーマで話題提供をいただきました。主に、マクロ的な視点での、世界的な森林減少や世界の持続可能な森林活用に対する考え方などを説明されました。特に、持続可能な森林というものは「包括的に取り組む必要があ説明されました。特に、持続可能な森林というものは「包括的に取り組む必要がある」と山口さんは話されていました。

「2001-2015年に、国連がSDGsの前段階で設定したMDGsは、あくまで発展途上国向けでした。しかしながら、例えばインドネシアで森林を切り崩し、急速にアブラヤシ農園が開拓されたのは、アブラヤシを先進国に輸出するためでした。つまり、発展途上国のみで取り組むだけでは不十分であるということ。持続可能な社会実現のためには、包括的に取り組み、統合的に発展する必要があるんです」と、山口さんは熱く参加者に語りかけました。

日本の森林の歴史に目を向けてみると、時代によって育てる人工林の種類を変えてきたことが非常によく分かりました。つまり、人間は森林を都合よく、作り替えてきたということです。「人間が一度でも手を入れた山は、手を入れた責任として、手を入れ続けなければならない。」という言葉があります。人間はこの先50年、100年経っても、森林の手入れを続けなければならないのです。

林業は50年かけて木を育て、事業を進めていく産業だと言います。50年先をイメージしなければ、林業は成り立ちません。「現在、日本の森林で樹齢が50年を超える人工林は約50%です。さらに50年後の日本の森林を想像してみてください。木は永遠にCO2を吸収してくれるわけではありません。成熟すると同時に、炭素固定できうる上限量に達するからです。そのため、政府は木を積極的に活用するように推奨していますが、木材価格は低下し、林業従事者も減少傾向。」と山口さんは話されました。いかに林業が最重要課題で、深刻な問題であるかということを実感しました。

森林はCO2の吸収機能を持つ

「6CO2 +12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O」これは光合成の化学式です。光合成を行うことで、木にブドウ糖という形で炭素が固定されるという仕組み。山口さんは、世界全体のCO2濃度の変容のグラフを示しながら、「森林が担っている力がいかに大きいものであるか分かりますか。」と問いかけました。「自然の仕組みは非常に単純なんです。単純で、影響力が大きいものだからこそ、みどり(森林)に意識を向ける必要があります。」と訴えかけました。木がCO2を吸収する、という単純な仕組みが、非常に重要であるのです。CO2ネットゼロ社会実現に向けて、林業が根本を成す産業であると感じました。

そして現在、社会的責任を問われる多くの企業がCO2排出の削減だけでなく、CO2吸収源としての森林を保護育成する環境貢献活動を展開しています。しかし、企業の貢献活動に対する評価方法や国内の森林吸収源に対する理解とそれを支える仕組みは十分ではありません。そこで、kikitoは、企業の支援によって整備された森林の吸収するCO2の量を算定・評価する、びわ湖の森独自の環境評価システムの運用を始めたそうです。

「びわ湖の森CO2吸収認証制度」

そのシステムが「びわ湖の森CO2吸収認証制度」。主に、地域の企業がびわ湖の森とつながる新しい仕組みです。制度の信頼性や透明性をより高めるために、いくつかの段階を経た上で、「CO2吸収証書」を発行しているそうです。証書発行までの段階は、二段階。まず初めに、森林所有者と協定締結をした上で、森林整備費などを協賛し、実際に森林管理を実施します。次の段階で、専門委員会が現地調査を行い、森林管理状況・生育状況を審査し、承認されれば、「CO2吸収証書」を発行するという形です。

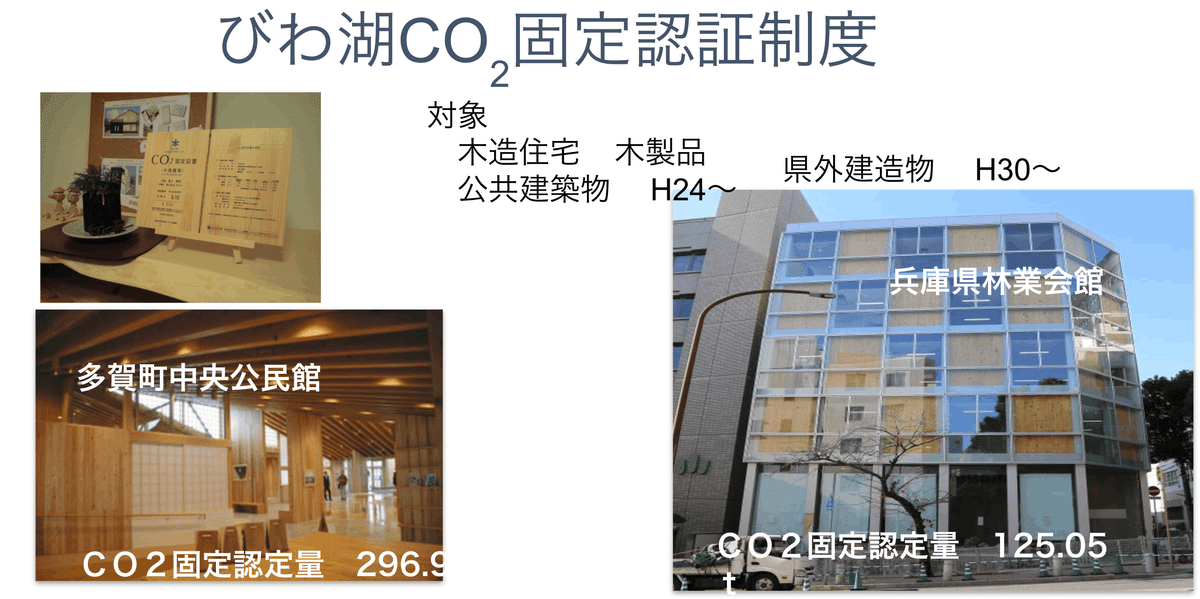

「びわ湖の森CO2固定認証制度」

また、「びわ湖の森CO2固定認証制度」もあります。木造建築や家具などの木製品の製造者に対して、使用する湖東地域材や県産材の量からCO2固定量を算定し、審査を経て、認定証や認定ラベルを発行する仕組み。実際に、午後からの活動で使用した多賀町中央公民館でも、CO2の固定認定量を算出し、紹介されていました。県外の建築物でも、びわ湖の森で育てた木材であれば、同様です。CO2の固定量を算出し、可視化することで、森林のCO2吸収機能に対しての意識向上や企業の森林に対する活動への評価をより明確にできる、画期的な取り組みだと感じました。

森林をつなぐ・森林でつながる

次に、大林さんより、主にkikitoの活動について話していただきました。

「滋賀県の半分は森林が占めており、その中でも会社や個人が所有する民有林が約9割を占めています。しかし、山を持つことに対して、後ろめたさを感じる人が非常に多いんです。」と大林さんは、参加者に訴えます。

「それは、固定資産税がかかることや木材価格の低下などの金銭的な問題や山関連の災害を起こしてしまうことへのリスクが挙げられます。だから、『継承されない森』は増加の一途を辿っているのです。」と大林さんは熱く語りました。

そして、人と山の関係性が途絶えるという問題に対して、kikitoは「つなげる」役割を担っています。kikitoの基幹事業の間伐材買い取りの事業は、まさに、「つなげる」を体現化している事業です。

間伐材買い取りの事業には、子供や孫と一緒に来る参加者がいます。「山を歩きながら、作業を一緒に行うことで、次の世代に山を継承するきっかけになる」と大林さんは話します。さらに、その作業はGPSを持って行います。GPSを持って歩くことで、山の所有者・所有範囲などの情報を集約することができるのです。「継承不可能で、土地の所有権や所有範囲が不明瞭で、管理が難しい」という林業の課題を解決することにつながります。

また、間伐材買い取りの事業は、社会福祉法人との連携の中で行われています。一般的な就労が困難になった人々に、社会復帰のお手伝いとして、kikitoの間伐材買い取り事業以外にも積極的に仕事をしてもらっています。例えば、「kikitoペーパー」と呼ばれる商品の納品作業や運搬の仕事などを請け負っています。kikitoの商品を通じて、山を保全する人々とその恩恵を受ける人々、さらに事業を支える福祉法人の方々の中で、つながりが生まれています。

木材の循環・お金の循環

kikitoが間伐材買い取りの事業を始めた当初、買い取り価格は「1t=2000円〜3000円」程度だったそうです。しかし、「少しでも山の所有者の方々に元気になってもらいたいという思いから、『1t=6000円』で買い取るようになった」と大林さんは話します。本来の買取価格よりも倍の価格で買い取ることは、kikitoにとって大きなマイナスでした。そこで、「kikitoペーパー」という紙製品を販売し、その売り上げ利益で、翌年の間伐材買い取り原資を作る仕組みを作ったそうです。kikitoは事業を進めながら、木材とお金を循環させているのです。「現在では、多くの顧客に『kikitoペーパー』を買ってもらうようになり、間伐材は『1t=8000円』で買い取るようになった」と大林さんは話します。山の所有者を応援するだけでなく、再利用する・紙製品を作ることで木材の循環も促進している素晴らしい事業です。

山の保全の必要性を考える

最後に、大滝山林組合の田中さんに、森林の多面的な機能や歴史など、より地域に密接しているミクロな部分についてお話しいただきました。森林には水源涵養や酸素供給など、様々な役割があると言われています。そこで、田中さんは装置を使って、森林の役割について、実践してくださいました。森林を模した草が多く生えている方のペットボトルに注いだ水は、非常にゆっくりと琵琶湖に流れていきました。一方で、土肌が見えているペットボトルの水は勢いよく琵琶湖に流れ、尚且つ石が混ざって濁った土砂でした。森林の役割について知ってはいたものの、より明確に理解でき、腑に落ちた瞬間でした。

また、「林業は、土地所有者が親から子へと世代を繋いでおこなってきた『家業型産業社会』であり、2世代以上かけて樹木を生長・生産しなければならない」「しかし、日本の現状は単独の世帯の割合が最も高くなっている」と田中さんは参加者に訴えかけました。将来の林業の持続可能性について考えていく必要があります。

多賀町の地元食材を活用したお弁当

お昼ごはんは地元の方が作ってくださったお弁当でした。

地場の野菜を使ったお弁当で、非常に美味しくいただきました。ありがとうございました!

フィールドワーク

午後からは、大滝山林組合の田中さんの説明のもと、参加者全員で高取山ふれあい公園内をフィールドワークしました。

フィールドワークでは、様々な木の利用方法が紹介されました。「木を最後まで使うことが重要なんです」と田中さんは話します。木は非常に貴重な資源で、植えて育てる・切り出す・運搬することに対する価格が非常に低い状況です。その問題を考えると、木を決して無下には扱えません。

利用方法・工夫として紹介されたのは、炭や椎茸の原木、ストーブやボイラーなどに使う木質ペレットでした。実際に、炭の生成方法を教えていただき、炭窯の中にも入ることができました。また、ペレットを作る機械を作動させ、生成される瞬間を側で見ました。現場を見て、話を聞くことで、林業の実態のより深い理解にもつながりました。

「この丸太一本何円で取引されると思う?」「500円なんだよ。500円で売れるこの丸太を山で育てて、切り出して、運びたいと思う?」と田中さんが参加者に問いかけました。話で聞くだけではなく、実際に山の中に入り、切り出された大きな丸太を目の前にすると、その労力がより理解でき、市場取引価格の低さや産業としての林業を取り巻く厳しい実情を考えさせられました。

今後に向けて

最後に、多賀中央公民館「多賀結いの森」へ移動し、今日の振り返りと今後の展望・アイデアなどを話し合いました。

まず、「多賀結いの森」が多賀町の木で作られた施設であることを田中さんから説明を受けました。具体的な数字を伴った説明を受け、「これほど大きい施設であっても、あまり多くの木を活用できていない」という印象を受けました。持続的に森林を活用することは、簡単に実現できるものではないのです。

DAY2のワークショップを振り返り、参加者はブレインストーミングを行いました。ブレインストーミングとは、複数の参加者が自由にディスカッションを行い、アイデアを多く出すことで、新しい考え方や解決策を出していく手法のことです。DAY2のワークショップを通して、全員が様々な問題意識を持ち、それらに対する解決策や新しいアイデアなどを議論することができていました。

最後に

参加者全員で集合写真を撮りました!

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

関係者の皆様、素敵な機会をありがとうございました。次回のワークショップは、10月23日に長浜市でまち歩きフィールドワークを行います。また、活動の様子を発信いたしますので、ご覧ください。

------

インパクトラボでは、イノベーション創出事業、SDGsレクチャーや各種講演・ワークショップ、SDGsツーリズム、新規事業立ち上げ支援などを実施しています。興味を持たれた方は、是非インパクトラボのWebサイトをご覧ください。