【本紹介】沢田 允茂:考え方の論理

□紹介する本

考え方の論理 (講談社学術文庫)

沢田 允茂 (著), 1976/6/4

講談社

□感想

言葉にできない世界ももちろんありますよね。

言葉にできない世界についても、形のある言葉にできない世界と、形のない言葉にできない世界がありそうです。

私の興味としては、物理的な世界、ことばの世界、そして、ことばにできない世界はどのように繋がっているのかということなんですが、皆さんはどう思いますか?

本書で扱っていた興味深い話を以下に示す.

しかし,私はあまり理解していない.これは単にこの分野ではこのように呼ぶというjargon(ジャーゴン,専門用語)なのかもしれない.

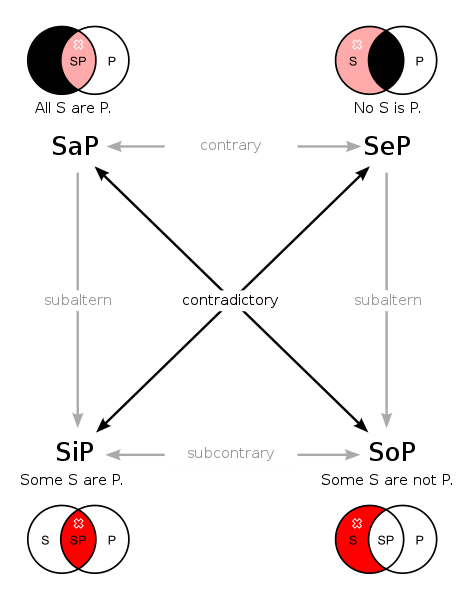

SIP

SOP

SEP

SAP

https://en.wikipedia.org/wiki/Square_of_opposition

Square of opposition. The lower case letters (a, e, i, o) are used instead of the upper case letters (A, E, I, O) here in order to be visually distinguished from the surrounding upper case letters S (Subject term) and P (Predicate term). In the Venn diagrams, black areas are empty and red areas are nonempty. White areas may or may not be empty. The faded arrows and faded red areas apply in traditional logic assuming the existence of things stated as S (or things satisfying a statement S in modern logic). In modern logic, this is not assumed so the faded ones do not hold. (There can be no element in the faded red areas in the modern logic.)

アリストテレス:

ただの技術はこうやればこうなるということを知ることだけれども、学問というものは、なぜこうやればこうなるのかを知ることだ。

言葉の持つ曖昧さ

文化や経験、育ち方などで人は同じ言葉でも異なる印象を持つ。

さらには、何処に着目するかで異なる表現になる。

これが論理的な思考において、異なる真偽を生むなど、一意的な結論を取らないことが起こる理由である。

*世界の捉え方

・物理的な世界

・言葉の世界

- 形の存在する言葉(例:リンゴ,ペン,パイナップル,…)

- 形のない言葉(例:数学,精神,感情,…)

*やらないことを決めること

ある程度訓練,経験を積むと,多くのことができるようになる.

やらないことを選ぶこと.(江崎玲於奈の言葉)

・タスクリストを作る

-->やらなくていいことを消す

-->タスクにする

やらないことを見極める力が必要.

#読了日

23.10.20