大竹伸朗展review. [2/3] about works, spectacles, atmosphere.

~前回のあらすじ~

事前の調査・準備に抜かりなく慎重に会場に足を運ぶ男I。

それを待ち受けていたものは。。。

ここから、会場の光景や気に入った作品を紹介・コメントしていく。私が大竹伸朗を知ったのはこの展覧会が初めてである。そのため、大竹伸朗通の方には物足りない内容かもしれない。また、今回の文章は感性的である。冷静で分析的なものより、この方がこの展覧会にはマッチすると判断した。

では、前回につづき冒頭勝手コピー。

物質過剰、説明無し。

信じてもよいし、騙されたままでもよい。

感じるな、考えろ。

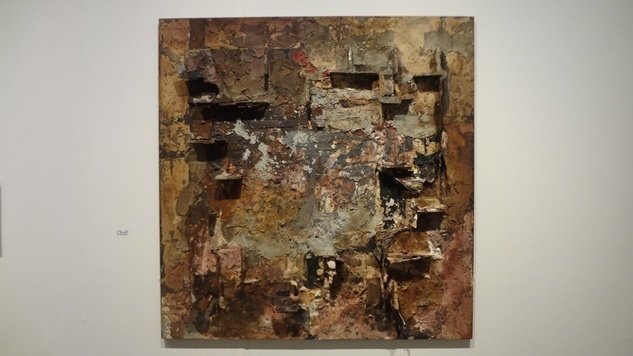

1 見出しの作品

記事の見出し画像は、今回撮った写真の中で、一番「写真として良い出来」と判断したもの。私の勝手に付けたタイトルは《オインゴとボインゴ》。もし共感していただける方がいたら、嬉しい限りである。以下がフルショット。

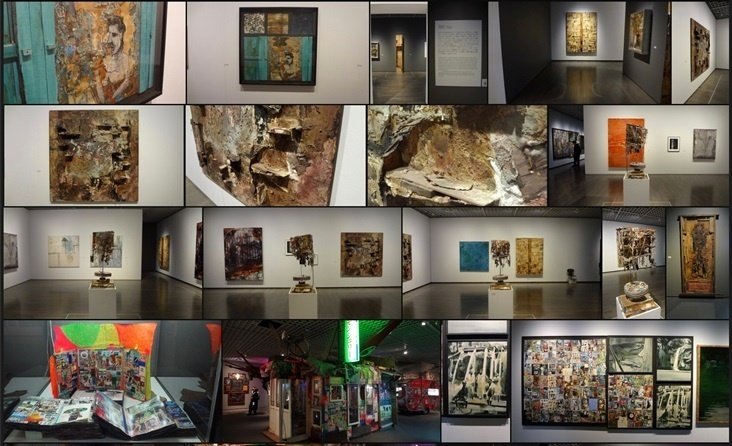

以降、ざっくり会場の流れに沿ってご案内する。

2 シーン1「カシラ」

出だしは、「あぁ現代アートですね」という感じ。油絵的な濃い色彩や「土色」系の色彩が多いなとは感じる。

どうしてか、惹かれた一品。これ一つで8000字ぐらい論考できそう。半分ポエムになるだろうが。

進むに連れ、作品本体だけでなく、額縁の多様性が気になってくる。ゴージャスだったりシックだったり。あったりなかったり。

監視員に尋ねたところ、全て出展者側のもの(美術館側が用意したものは一つもない)とのことだった。

実は額縁もこの作家において重要なアート要素でありこだわりの一つだと気づいたのは、会場を去ったあと。帰宅してこの展覧会の資料や情報を整理しながら振り返りをして、ハタと思い至った。

no.223 《エコー・オブ・サンダー》

3 シーン2「ロース」

さらに奥に進むに連れ、いわゆる「ジャンク・アート」の本領が遺憾なく発揮される。しかし「ジャンク・アート」という言葉を私が知ったのは、この展覧会の後。会場で私はどれ一つとして「ゴミ」とは感じなかったし、今振り返っても「ゴミ」に思えない。物質であるがそれと同時に魂の残滓あるいは生命力に満ちた何か。

この展覧会のキービジュアルの一つ。覗き小屋。見事なまでの見世物ぶりである。

中はこのようになっている。

??既視感が。。気のせいか。

定番人気スポット。記念写真ならここで。

no.90 《ニュー・シャネル》

このシーンで私が一番気に入ったのは、これ。勝手命名《花子さん》

図録の写真図版とはまるで別物。

no.86 《象》

4 シーン3「ハラミ」

会場は、1Fから2Fに続く。今まで何度かここで展覧会は見てきたが、このパターンは私は初めて。このような特殊な会場構成の原因は、とにかく作品数が多いことと、コレクション全体の特殊性・多様性だろう。

展覧会キャッチコピーには約500点と誇らしげに謳われているが、16年前に東京都現代美術館(MOT)で行われた「全景 1955-2006」の時は、2,000点である(この時はほぼMOT丸ごと、あのだだっ広いロビーや常設エリアを占拠して展示したようだ)。

そしてただ多作なだけでなく、作品のどれもが独自のあるいは比較/群としての魅力を持つため「代表作」というものを絞りにくいこと、巨大な作品(小屋とか)や、あるいは小ぶりでも支持体が繊細(スクラップブックとか)でそれに配慮した展示保存容器が必要なことなども、指摘できる。とにかく、たった一人の作家の回顧展にも関わらず、その魅力を余さず伝えようとするならこのように膨大な面積が必要になるのである。正直、ディズニーランド(のジャンク版)を全国巡回させているようなものである。

HPにはクレジットが見当たらないが、図録の最後にさり気なく印字された「会場デザイン」「会場グラフィックデザイン」「輸送・展示」「展示協力」の総力戦だったのだろう。会場づくりは。そういえば、心なしか、前回の特別展リヒターとこの展覧会の間のお休み期間が長かったような。。。願わくば、この会場のメイキング映像Blu-rayを主催・会場であるMOMATに販売して欲しい。もしくはNHKの「ザ・バックヤード」で特番を組んでいただきたい。非常に価値が高く、実にさまざまな用途で有用な資料になると思う。

少し会場解説の方に力を入れすぎた。個々の作品の紹介に戻る。

ザ・サイン・アート。

こういうのを、サイケデリックというのだろうか。細かいことは、気にしない。このシーンで私が一番気に入った作品。

高い位置に掲げられていたせいである。

no.159 《DEVO》

箸休め。これはこれで、これも結構いい。年末のお歳暮に嬉しい一品。

現代アートやる人は大体おなじような道を

通るのかも。

no.180 《帯電都市 Ⅱ》

そしてこれが、例の噂のやつ。エジプト古王国時代の遺跡から新たに発見された巨大壁画。刻まれているのは、人類の未来への警鐘か。

1987年に公開された伝説的な作品(受け売り)

no.213 《ゴミ男》

まじめ考察。ここまできて、人物(それも多くは男性的)を描いた作品のほとんどは、左半身であることが気になる。どうしてなのだろう。大竹作品に限らず、絵やイラスト、写真一般は得てしてそういうものなのだろうか。それともここにも作家本人の哲学あるいは来歴が込められているのだろうか。美術研究として文献・統計調査&論考されてもよいテーマな気がする。まぁ、今のうちに大竹本人に聞いて書き残しておいてくれればいいのだが。現代美術を専門とする学芸員の今後の活躍に期待することとしよう。

最後に、《ダブ平&ニューシャネル》。これは説明不要だろう。私も疲れているのである。念のため、参考Youtubeのリンクも貼っておいた。画像をクリックすると音が鳴るので、心して置いて欲しい。

他に、Catalog Pocket から聴ける音楽作品や、会場放映のドキュメンタリー番組などもあるのだが、割愛する。私も疲れたのだ。

5 まとめ | 私見

公式サイト(しつこいが、東京国立近代美術館の方)以外なんの予備知識も持たずに行ったお陰で、最大限に面白かった。なまじ「これがあの佐賀町エキジビットで有名な~~か」などと言った認識フレームに囚われることなく、「これ面白い/引っ掛かる」「どうしてか」「ここか/なるほど」と純粋に自分本位で納得行くまで好き勝手に作品と一人漫才をし続ける。そして飽きたら「ここまでにしたるわ」と作品を解放してあげる。ときに「いや、(俺には)お前はいらん」「これは、(俺には)アートではない。ただ高級ガラスケースに入っとるだけや」と、丁重に作品そのものをパスしたり否定して差し上げる。これこそ、同時代の美術に対する一般人だからこそ可能な傍若無人な特権だろう。

いかがだっただろうか?虚実と妄想に満ちたガイドだが、楽しんでいただけたなら、幸いである。

次の記事では、みんな大好きミュージアムショップ・グッズを取り上げる。

~つづく~

(2022.12.7追記)

ちいさな美術館の学芸員さんが開催中の

「忘れられない展覧会2022」に

この記事を参加させました!

いいなと思ったら応援しよう!