背骨に「気」を通す難しさ

気をコントロールする呼吸法プラーナヤーマの意識⑥

気の練習やってても、すぐには疲れなくなりました。

意識のチャンネルを頭の後ろのほうに合わせて、

息を吐くだけですぐに、風邪を引いたときみたいに(?)、手がピリピリするようになりました。

息を吐くというのは、思ったより、押しつぶした感じ。

気の感覚と呼吸の感覚を合わせようとすると、つぶれた感じの息になるみたいです。

喉をつぶして、丹田呼吸で丹田をつぶす感じ。

ふつうに呼吸法をやると、もっと伸び伸びした感じになります。

スーハーーーーと。

気を出そうとすると、何か、つぶした感じになりました。

つぶすってなんやろ。

と思ってたら、アイアンガーさんの、ヨガのバンダの説明がしっくり来ました。

バンダとは束縛、結びつけるとかつかまえるという意味がある。

電気が生じたら、電力を目的地に運ぶために変圧器、伝導体、ヒューズ、スイッチ、絶縁電線が必要である。プラーナヤーマの実践によってプラーナがヨギの体内を流れるとき、ヨギはバンダを行ってエネルギーの分散を避け、害なく適当なところに運ぶようバンダを適用することが必要である。バンダを無視した、プラーナヤーマの実践は、プラーナの流れを乱し神経系に害を与える。

ハタヨガの経典にあるムッドラーの中でも、ジャーランダラバンダ、ウディヤナバンダ、ムーラバンダはプラーナヤーマ実践には絶対に必要である。これらのバンダはエネルギーを分配すると同時に、体内の過度の流通によるむだを防ぐ。またプラーナヤーマ実践中、眠っているクンダリニーを目覚めさせ、そのエネルギーをスシュムナー経路を通じて上に送る。サマーディの状態を体験するにはこれらのバンダを利用することが大切である。

(「ヨガ呼吸・瞑想百科」より)

用語解説。

ジャーランダラバンダ…喉を締めること。

ウディヤナバンダ…お腹を締めること。

ムーラバンダ…骨盤底を締めること。

クンダリニー、スシュムナー…後述。

「身体の中を電気がピリピリ走ってて、それがグデーとゆるんで拡散しないように、バンダを用いる」ということ。

呼吸法やバンダ、いっぱいしてきた私からすると、

気を出そうとしてやることは、何か急に「雑」。

意識的な呼吸すると、もっと丁寧になるのに。

丁寧ではなく繊細ではなく、雑なようで、ポイントは外さない呼吸です。

型がキレイな武術と、粗暴でも実践的な武術のちがいみたいのでしょうか。

首の後ろ、延髄にアクセスして自律神経に働きかけるようなのが大事なので、

ただ息をつぶしてもとくに意味ないと思いますが…

「プラーナ呼吸(空気を呼吸する感覚を捨てて、プラーナを呼吸する)やってたときの感覚を呼び起こしてる」

だけとも言えます。

瞑想やったりして変性意識に入り慣れてくると、

日常意識にあっても「あの感覚」という風に、変性意識を呼び起こすのが容易になるようです。

風邪を引いたときみたいな、手がピリピリした感じと言いました。

気と自律神経は、何かしら関係あるみたいです。

自律神経は脳で制御されてる部分も多いらしく、

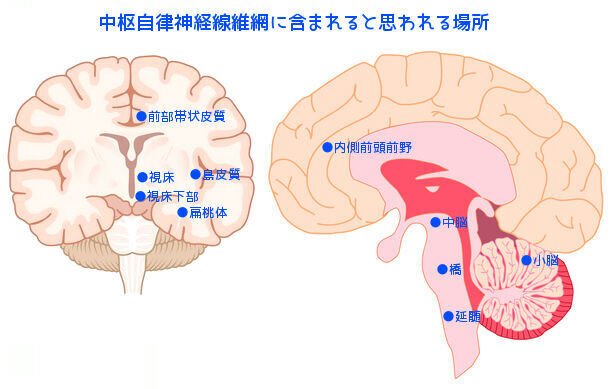

その際の司令塔の役割をする範囲を「中枢自律神経線維網」といいます。

最近は自律神経中枢を、視床下部、前部帯状回、島皮質、扁桃体、脳幹網様体などのネットワークとしてとらえるようになり、中枢自律神経網(cen-tral autonomic network:CAN)と呼んでいる。

(「心循環機能と脳画像・朝比奈正人」より)

CANの範囲は、上部構造と下部構造に別れ、上部構造は大脳辺縁系の範囲を含め、前頭前野とリンクしている。下部構造は、中脳から、橋、延髄孤束核までの範囲を含む。(Wikipediaより)

従来の「視床下部が自律神経の最高指令部」という世界観とはちがいます。

視床下部は日内リズムのように、わりとゆっくりした変化に関係するそうです。

素早い変化は大脳辺縁系の周辺が関係します。

大脳辺縁系の周辺から、力感が延髄のほうに下りてく感覚です。

延髄の辺りにグッと力感が出ると、自律神経が発動して、

神経叢を伝わって、手や足腰がピリピリしてきます。

でも前回にゆったように、延髄とかに集中してしまうと、うまくいかないです。

観察してみたら、頭の後ろのほうに「通電してるような力感が出た」のであって、

「出した」ではないです。

感覚について書こうと思って、今観察してただけで、緊張してヘタになりました。

意識しちゃうとダメですね。

手足に気の感覚が出るというのは、初歩的なことのようです。

最初、下半身の気の通りが良くなかったので、

意識して通してたら、わりとすぐ通りました。

そして気になったのが「背骨」です。

背骨。

それは、気において、中心的な役割の存在。

「背骨(と頭)に気が通るとき、本当の人生が始まる」と言ったり、

「背骨に気が通ったら、超能力に目覚める」「悟りを開ける」とウワサです。

とても奥深いもののようです。

背骨に気を通すのは簡単にはいかない…と思いました。

ヨガでもっとも大事といわれるナディ(気の通り道)、

それは背骨のへんにあるスシュムナー。

スシュムナーは脊髄ではない、と言うひともいます。

背骨の前にある想像上の軸である、と言ったり。

そもそもスシュムナーは、頭頂部までつながってると言われる時点で、背骨とイコールではないです。

スシュムナーと背骨は確実に関わりがあります。

あるけど、完全にイコールではないみたいです。

そして、スシュムナーの左右にあるといわれるナディ、

ピンガラとイダ。

交感神経(ピンガラ)と副交感神経(イダ)、

あるいは、左脳(ピンガラ)と右脳(イダ)が関係するかのような表現が見られます。

背骨の右側にピンガラ、左側にイダがあるとも言います。

「ピンガラとイダが通ることで、初めてまん中のスシュムナーが通る」と聞きました。

背骨の右と左に気を通すイメージしたらいいのかな?

と最初思ったんですが…

ピンガラとイダは二重らせん構造を描いて交差してる、らしいのですよね。

ピンガラは右側をずっと通る、わけじゃなくて、

らせんを描いて、右行ったり左行ったりしてるわけです。

(そして、スシュムナー、ピンガラ、イダの交差するポイントが「チャクラ」だそうです。)

じゃあ、ピンガラとイダに気を通すためには、

ぐるぐるらせんを描くイメージしないとダメなのでしょうか?

どこで右から左に行って、どこで左から右に戻って、

まで確実にイメージ仕切らないとダメなんでしょうか?

ヨガの説明には、そういう細かいこと言ってるのは、あまり見当たりません。

スピリチュアルなことって、無根拠でいってるわけじゃないと思うけど、

妄想も激しいから、どこまで忠実に参考にしていいかわからないです。

背骨のナディについては、ヨガの「クンダリニー」と、気功の「仙道」が詳しそうです。

クンダリニーとは、

尾骨のエネルギーを覚醒させて、背骨を通して頭頂まで上げることをいいます。

仙道とは、気功の一つで、クンダリニーと似たところがあります。

クンダリニーと仙道の勉強したら、背骨のナディの通し方がわかる気します。

ヨガってアーサナ偏重だと、ナディのことそこまで詳しくやらないし、

気功も体操の型があると、気のコントロールについてくどくど細かく言いませんね。

クンダリニーと仙道は、そういう体操っぽいのとは隔絶してます。

仙道についてちょっと調べてみたら、

①手で気を感じる訓練。

②丹田に気を集める訓練。

③丹田の気を背骨に通す訓練(小周天)

④背骨に通った気を手足を通して天地に通す訓練(大周天)

という風に段階を追って修行すると詳しいひとが言ってました。

小周天は、潜在意識がもってる私のボディイメージの開発。

大周天は、潜在意識がもってる「世界(外界)」のイメージと一体になること。

と解釈できます。

何となく気を感じるとか温かいとかじゃなくて、

実践するには「相当に強いエネルギーの感覚」が求められるみたいで、かなりむつかしそうです。

気が生命力なのだとしたら、

気が勝手に動いたり、身体が震えたり、光が見えたり、強烈な感覚が出るのは当たり前ですね。

大周天の次には、クンダリニーがあるそうです。

仙道にはクンダリニーのさらに先の段階もあるみたいですが、

正直…異次元過ぎて何を言ってるのかサッパリわかりません(°Д°)

大周天やクンダリニーまで行くと、危険を伴うそうです。

失敗すると、自律神経失調症になったり、精神を病んだりする危険性です。

禅病、クンダリニー症候群といいます。

私が、気においても「下半身が大事」と思うのは、

そういう危険性への防御の意味もあります。

下半身がドッシリしてたら、精神を病みにくくなると思うから。

日ごろの運動習慣も大事と思います。

運動習慣なくて頭に気が集中しやすかったり、ナディの詰まり方が不均等のひとが、

気の練習だけしたら、心身のバランスが崩れやすそう。

そういう感じで、背骨に気を通すのはヒトスジナワにはいかないみたいです。

背骨に気を通す際、背骨というかスシュムナー管をパイプに見立てて、

上から下、下から上に気を通すことが多いです。

頭から気を入れたり、骨盤底から気を出し入れしたり。

ちょっと違うやりかたもやってみました。

背骨を意識したプラーナ呼吸。

『背骨の一個一個の側面に小さな穴が空いてるようなイメージで、プラーナを吸ったり吐いたりします。

まず部位を順番に意識。

周りに充満してるプラーナを、仙骨で吸って、仙骨から吐きます。

少し上にいって、腰椎の下のほうで吸って、腰椎の下のほうから吐きます。

少し上にいって、腰椎の上のほうで吸って、腰椎の上のほうから吐きます。

そうやって上昇していって、第一頸椎頭まで行ったら、

次は頭で吸って、頭から吐きます。

そして、また下りていきます。

仙骨まで下りたら、背骨(と頭)全体でプラーナを呼吸します。

背骨の上下じゃなくて、側面で呼吸するのがポイント。』

ピンガラとイダを意識するのもやってみました。

気が背骨の左右を行ったり来たりするイメージ法。

『骨盤底から気を入れます。

背骨の左、右、左、右、左、右…という風に、ジグザグ移動で気を上昇させていきます。

左右に動くときは、背骨を通って、背骨からはみ出す感じです。

らせんとかピンガラ・イダの正しいルートとか関係なく、適当に左右にジグザグするだけ。

これも背骨の側面に気を通すのがポイント。』