Key Selling Point(8512)

今回はkey selling pointです

本当のニーズを見つけ出してください

事業というのはニーズです

必要としているものをポンと置けば難しくはありません

「何が欲しいですか?」「何が必要ですか?」

相手は本当に欲しいものがあれば自然と取りにきます

このしっかりしたニーズを見極めれば、相手が取りにきますよね?

じゃあは、相手が勝手に取りに来るのであればマーケティングは必要ですか?

必要ないですよね

ほとんど事業者はこのニーズの部分を全く分かっていません

ニーズを分かっていないのヤバくないですか?

だから、今回は

本当のニーズについてお伝えします。

では、早速始めたいと思います。

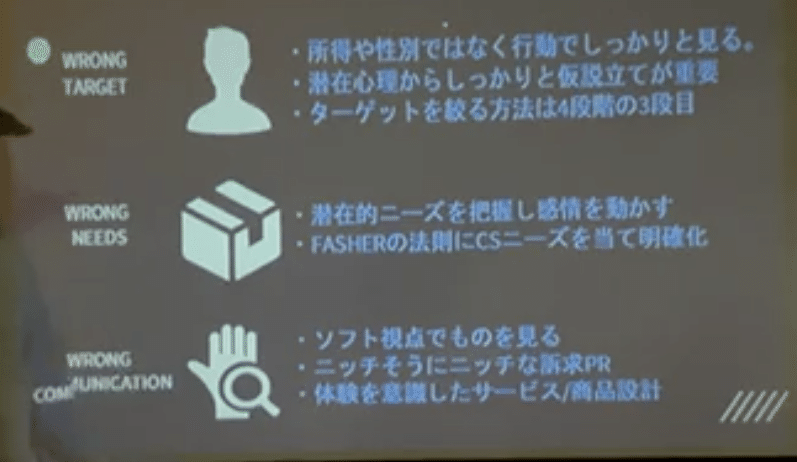

ターゲティングの失敗は顧客潜在ニーズのズレである

3つ間違えている

・ターゲット

・ニーズ

・コミュニケーション

こちらを日本語に直すとこうなります

ターゲット(人違い・勘違い・売り間違い)

例>

・人違い

花を買う人はお花が好きですか?

→そうとは限らない

全員がお花が好きなわけではないので、ターゲットをお花な好きにするのは人違いですよね。

・勘違い

マクドナルドとスターバックスのコーヒーの味チェックをした際に一般のお客様はどちらを選ぶのか?

→マクドナルドのコーヒーとスタバのコーヒーを比較した時、何も知らなかったら人はマックを選ぶ。

でも、スタバの答えは「へ〜」

と、特に気にはしていない反応をした。

なぜか?

なぜなら、ターゲットが違うから。

・売り間違い

創業〇〇年のコーヒーです。あなたはどう思いますか?

→別に〜

では、特許取得済みの場合はどうですか?

→特に気にしない

実際、私たちはこのようなことを求めてはいません。

そのため、「創業〇〇年です」「特許取得済み」ばかりを訴求している時点でお客様とコミュニケーションができていませんよね

なので、この3つ(人違い・勘違い・売り間違い)全てを守ってください。

一つでも間違っていると事業はうまく成り立ちません

でも、この3つだけを揃えればどんな事業もうまくいきます。

(画像 引用:株式会社Lim/mup 竹花貴樹様)

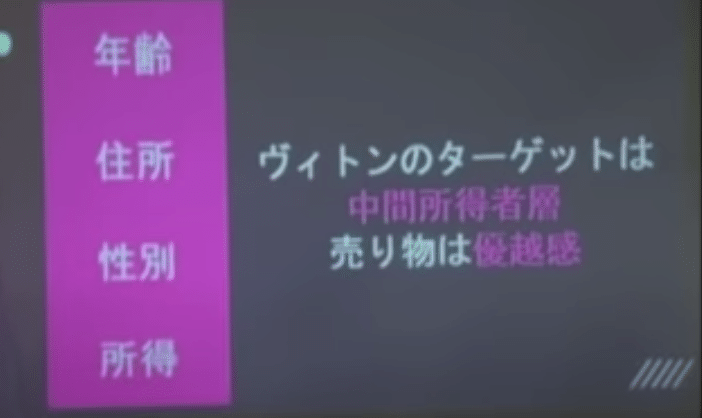

ルイヴィトンのターゲットは?

人は富裕層と答える。

ほとんどの事業はターゲットというと

所得や年代、性別で区切りたがります

しかし、実際のルイヴィトンの1番のお客様は中間所得層です

では、ルイヴィトンの売り物はなんですか?

服の生地ですか?>いいえ、すぐに伸びます

デザイン性?>他のブランドの方がお洒落かも

機能性はどうか?>ユニクロの方が良い

このようなものはどうでもよくて、

お客様がルイヴィトンを買っているのは優越感です。

ルイヴィトンの売り物は優越感。

じゃあなぜ機能性やデザインではないのにルイヴィトンを買うのか?

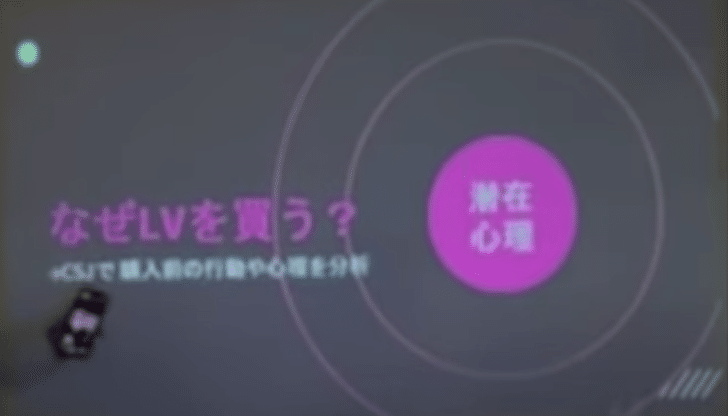

ここでカスタマージャーニーマップを使って、行動や心理を分析することで

当たり前に優越感に辿り着きます。

でも、

「どういう風にターゲット決めるのか?」

「どういう人がターゲットなのか?』

と思うかもしれません。

世の中にはこの解決策として分厚い本や教材などで難しく書いてありますが今回はそれをたった一つの資料で解決できます。

それがこちらです。

(画像 引用:株式会社Lim/mup 竹花貴樹様)

あなたがカフェやエステ、美容院、ECサイトなどを立ち上げても

まずはターゲットを所得層や年齢、性別ではなくて

ターゲットは心理状態や行動で設定するべきです。

そのような心理状況や行動を一つ一つ書き出していきます

流れは、購入前>購入>購入後になります

・購入前 例>なぜLVバックを買うまでになったのか?なぜここのカフェに行くことになったのか?>ネット検索や友人になぜ行くことになったのかを聞くこと。ハッシュタグ検索。電話で予約する。

などが来店前の行動ですよね。

ここで、この一個一個の行動にwhyをつきつめて考えます。

例>なぜインスタグラムを見るのか?なぜハッシュタグ検索をしたのか

例>美容院

購入後→インスタグラムにヘアスタイルを投稿する

この心理はどうですか?

→カッコよくなった・可愛くなった自分を見せたい。

そうでれば、この美容院が売るものはなんですか?

→撮影スポット/スタジオ

になります。

というように、

行動を書いて、それはなぜですか?

と聞くとそれに必要なもの(ニーズ)が組み込まれます

まずは一回やってみてください。

本当に色んな気付きを見つけることができるのでおすすめです。

潜在心理、行動からの仮説立てがとても重要になってきます。

(画像 引用:株式会社Lim/mup 竹花貴樹様)

例>

花が好き。→だから、花を買いに行く

のではなくて、先ほどのカスタマージャーニーを理解すれば

→夫婦仲を継続したい

とう心理状態が見えます。

例>

あるお店ではビールと一緒に何を一番買っていますか?

→ついでにオムツを買う。

※カスタマージャーニーを使用することがこれが判明

では、なぜオムツを買って変えるのか?

→子供が生まれると飲みに行くことができないので、コンビニで家で飲み用のお酒と、ついでに赤ちゃんのオムツを購入する

このような心理状態はなかなか分からないですよね。

例>

「募金をするのは好きですか?」

コンビニで入れました。

しかし、何に募金をしたか人は覚えていない。

なぜか?

→心理状態が募金をしたいからではなくて、小銭が邪魔だから募金したから

では、小銭があるところはどこだろうと考えるとどうなるのか?

その結果を踏まえると、自動販売機の横におくといいという施策が生まれる

このような心理状態を把握すると、行動が分かってきます

行動と心理をカスタマージャーニーに入れて考えていくことがこれから大切になってきます。

この後、必要になって来るのは

「絞り込み」です

もしこういう人がターゲットです。と決めたとします。

また、その人たちを全部把握しようとすると全く売れることはありません。

そこで必要なことは

ターゲットを4段階に分ける作業です。

例>

①カスタマージャーニーマップを作ります

②新しい心理状態や行動やって新しい発見を作ります

③その後に新しいターゲット、こういう人かなとなります。

いいえ、ここで分かったターゲットは本当のターゲットではありません。

例>セミナー告知

対象:美容院のオーナー様

タイトル

・売り上げアップ講演会 >まーまーの反応、少し怪しい

・店舗SNS活用方法 >まーまーの反応

・美容院ツイッター活用方法 >絞り込みすぎてあまり興味がない

・美容院SNS活用方法 >行きます!

これを何かといいますと、

沢山の事業は色んな人をターゲットにし過ぎ/取り込もうとし過ぎです。

逆に色んな人を取り込もうとし過ぎると、結果として全く誰にもささらなくなります。

だから、

4段階に分けるレベル4のターゲット段階を作って

そのレベル3ぐらいが丁度良いです。

※これは研究結果で明らかになっています。

例えば、お店や事業をPRするときに必ずレベル3に特化したPRを打ってください。

例>クレジットカードが欲しい人向け

クレジットカードCM

訴求方法

・クレジットカード欲しい方へ >全くささらない

・クレジットカード特典が欲しい方(例>AMEX) >みてから考える

・クレジットカード審査が通らない方 >作りたい

・外国人用クレジットカード欲しい方 >考える

この結果、

クレジットカードが欲しい方と言っても、全く誰にも訴求がささらない

でも、クレジットカード審査が通らない方(レベル3のニッチ)の場合だと結構訴求がささる人が多いです

ニッチにいくと想像よりもお客様に訴求がささります。

しかし、ニッチに行き過ぎると今度はまた訴求がささらなくなるので注意。

だから、レベル3までに止めようというアドバイスです。

(画像 引用:株式会社Lim/mup 竹花貴樹様)

ターゲットを4段階に分けて上から広い物を書いていき、その中の3つ目が丁度良いです。

この3つ目のターゲティングにのみ、例のようなPRやキャッチコピー、チラシなどターゲティングをするようにしましょう。

例>お花屋

・観賞用

・ギフト用

・夫婦仲維持用

・お葬式用 >狭すぎる

このレベル3ぐらいが丁度良いのが分かります。

では、レベル3のPR方法はどうすれば良いのか?

・もらって嬉しいお花のギフト >あまり興味を持たない

先ほどのレベル3の考え方を踏まえてアイデアを出すとこうなります。

・熱い夫婦の秘訣はお花ギフト

というようになります

結局は、所得や性別でではなくて行動をしっかり見ることが大切です

①潜在的な心理、見えてない心理からカスタマージャーニーマップなどを使って仮説を立てる

②仮説を立てたら、ターゲットをそのままにせずにもっと絞る

③そして、4段階の中のレベル3にターゲティングをおいたPR方法を作る

これが正しいターゲティング方法です

これ通りにやってくださいね。

(画像 引用:株式会社Lim/mup 竹花貴樹様)

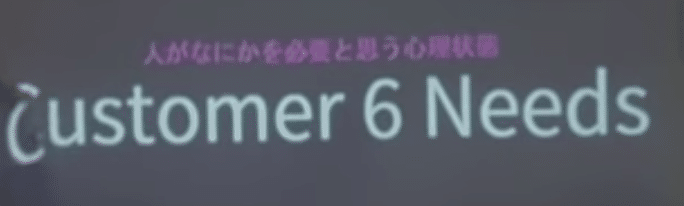

次は「ニーズ」です

あなたのお客様が求めていることはなんですか?

何を求めているのか?

ハーバードの6つのニーズ(customer needs)で説明します

今から見せる一枚の絵をしっかり覚えてください。

今あなたは絵を見る時間と文字を見る時間、どちらが長かったですか?

実は、

大人になると絵よりも文字を見る時間の方が長くなる傾向があります

面白い実験ですよね。

例>展覧会

大人は絵の横にある説明を読む

では、子供は?

→絵を見て、想像で絵の物語を話す。

例:神様に風船をプレゼントしている絵だよ

私が何を伝えたいのか?

大人になると目に見えているモノでしか、絵を見ることができない

でも、子供は絵を見たとき例のような色んな発想に変わります。見えていないモノ、見えている以上の発想に変わる。

ここで一番重要なのは、

「潜在的部分から仮説を立てるスキルが今、経営者や従業員に一番求められているスキル」

Aを言われたら、AXを想像することが求められています。

例>補聴器

見えている健在的なモノ/ニーズと潜在的なニーズ

もし健在的なニーズしかなっていない場合は、補聴器の説明をしてしまいます。

例>「コンパクトな補聴器です」「特許取得済みです」「国内で製造しています」など機能の説明ばかりになってます

では、そのような機能の説明ばかりになるとどうなるのか?

広告やPRを打つとき、「国内製造補聴器・特許取得済み」のような文言になります

これでお客様に響くと思いますか?

→響かない

ですが、ほとんどの企業や業界はこれをしてしまっています。

人はいくら論理を並べても行動はしません。

人が動くときは、いつでも感情/感動が動いたときです

だから、感動をどうさせるのか。

機能の説明をしても感動は生まれません。

では、お客様が本当に求めている補聴器のニーズはなんだろう?

おじいちゃんおばあちゃんが求めているものは、本当に国内製造や特許取得なのですか?

違いますよね。

一番求めているものは、

本当は「孫との会話」なんです。

いつも孫との会話中にエッと聞き返してしまうと、孫が違うところに行ってしまうのが辛い。

それが一番見えなかった不なんです。

これが解決したい不なんです(本当のニーズ)

別に国内特許取得なんで全くニーズではない。

(例>一生懸命、メニューの説明やコーヒーの説明なんて求めてない)

何を解決したいのか?この本当の不、潜在的/見えない不を見てあげると、

しっかり感動を呼び起こさせることができます

そのようなことを踏まえて考えるとこうなります。

とてもシンプルですよね

でも、これが心を動かします。

不の部分に本当に解決したかったことがある。

そして、このようになりたいという理想が先にあります。

それを繋げるのが、感動です。

感動を中心に施策や言葉を考える、イメージの動画やストーリーを考える。

何回も言いますが、解決したい不と理想の姿を結ぶのが価値であり、

この価値が感動であるべきです。

「どうしたら感動するのか」を元に施策を考えると、最初の特許取得済みという言葉は絶対に出てきません

でも、今あなたはここまでで

感動にニーズを組み込むことなんか分からないよ、と思うかもしれません。

それで大丈夫です。

ここからそれが面白いように理解できるようになりますので必見です。

人が何かを必要とするニーズの心理はたったの6つのみにわけられます。

FASHER

F:Family >家族

A:Anxiety >不安

S:Self-satisfaction >自己満足

H:Human relations >対人関係

E:Emergency >緊急性

R:Return >リターン

この6つに振り分けられます

例>

・子供の塾や家族の健康のニーズ>Family

・保険商材という商材を買っているのか>不安を買っている

・なぜ運動する?→倒れたら怖いから>不安を買っている

・投資>リターン/戻ってくるモノ

・鍵を忘れた>緊急(emergenncy)

1週間後1000円、いますぐ3万円。あなたはどっち?→今すぐを選択

緊急性のニーズがあるから3万円でも洗濯をします。

では、なぜ化粧する?

全世界であなた一人なら化粧する?しない?

このようになぜをつきつめて考える。

なぜを突き詰めて考えていると、人によく思われたいからなど対人関係に繋がります。

どんな商品、サービス、業種をとっても売っているものは

必ずどれかにあれはまります。

もし、どれにも当てはまらないなら、先ほどお伝えしたWhy思考が足りないです。

絶対に6つのどれかに当てはまりますよ。

まずは、潜在的ニーズを把握し感情を動かす

それをどうやるのか?というときに

FISHERの法則を使ってカスタマーニーズがどこにあるのかを確認する

ここに入れるまでWhyを突き詰めます。

(先ほどの例、美容院になぜ行くのか?→対人関係につながるなど)

というのをここから分かりやすくやっていきたいと思います。

次いきます。

ここでやるのがCXです。

今からマーケティングやPRなどの施策、経営戦略を作る中で、

絶対に顧客体験(customer experience)以外からは何も生まれません。

・ハード視点>物から始まる視点

・ソフト視点>体験から始まる視点

というものがあります。

世の中のサービスや事業は、絶対にソフト視点からではないと終わります。

例>飲み物

ラムネ社は、他の会社も出しているから施策を出さないといけない。

ハード視点の場合:飲みにくい、お値段、味、などを改善

→ペットボトルでラムネジュースを販売

しかし、全く売れなかった。

なぜか?

→瓶ラムネジュースの醍醐味が無くなったから

私たちが求めているのは、

昔ながらの開けるときの楽しさやシュワーと出る炭酸などの本来の体験です

また、昔の思い出を買っています。

でも、お客様は「飲みにくい」など苦情を言ってきます。

ですが、本来ラムネ社が売っているのは「体験」です。

これをソフト視点といいます。

ハード視点だと、毎回お客様が言っていたので〜など意味の分からない方向に進んでいってしまいます。

ほとんどの企業やサラリーマンはこのハード視点が多いです。

※上司を喜ばすのではなくて、お客様を喜ばしましょう!

ここで、最初にお伝えしたスターバックスの話に戻ります。

例>

スターバックスはマクドナルドに味が負けました。(ハード視点)

スタバ側は、全く問題ないため何もしませんでした。

ソフト視点で考えると、スターバックスの売りは

サードプレイスだから。空間が売りです。

例>

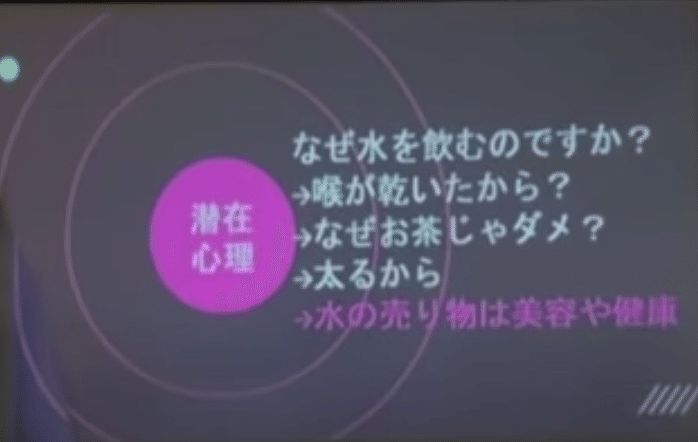

あなたはなぜお水を飲みますか?

→喉が乾いた。

これはハード視点です。

味をもっとよくしていこう>ハード視点です。

ここで、再度なぜ(why)をつきつめていきます。

なぜお茶じゃダメなのか?また、コーラじゃダメなのか?

→太りそうだから

では、もう一度聞きます。

なぜお水を飲みますか?

→健康のため

水の売り物は、

健康や美容でした。

このようにつきつめていくと、美容というのが分かり、

先ほどの6つのニーズの中では人間関係(human relation)になります。

ダイエット>痩せたい

太ると健康に悪い>不安

に繋がります

このように考えていくと、最終的にどうなるのか?

水→エビアンという商品になりました

水を飲む人の潜在的ニーズは、

モノ思考ではなくWhy思考で考えると美容でした。

150円で販売されている水と全く同じ成分なのに

エビアンは1300円で販売しています。

(ソフト思考があるため美容体験を提供)

ソフト思考があると、持ち運べる美容というカスタマーカスタマー体験に繋げることができます。

ソフト思考で6つのニーズに当てはまるまでWhyをつきつめて考えていくことが重要

そうすると、今回の例のような新しいアイデアが生まれやすくなりますので試してみてくださいね。

例>グノシー

グノシーは幅広い業界業種(例>美容系)のことが書いてあるのに

キャッチコピーは「営業成績が上がる」

また、グノシーのターゲットはどこか分かりますか?

→社会人や成人

だと思いますよね。

いいえ、そこから絞り込みます。

会社勤めの人?

いいえ。

一番は、不を抱える営業職の人です。

(レベル3の人向け)

逆に経営者だと少なすぎてしまいます。

このレベル3の不を抱える営業職の人へ訴求を絞る/ターゲットを絞れば

改善を明確にすることができる。

こうするとどうなるのか?

人というのは、買うまでは物を買えません。

何かということ、

ニッチな層にニッチな改善イメージを伝える

例>営業マン

「営業成績が上がるメディア」というと、営業マンの自分に言われているように感じると思います。

そして「欲しかったのはこれだ!」と、買ってないけど買っているようになってしまいます。

なぜか?

→営業成績が上がりそうだから

そのため、人は買うまでモノを買えないということになります。

例>料亭

考え方を説明します。

料亭の場合、

・美味しい料理は、買えませんよね。>買っていないため

・美味しそうな料理を買います。>でも、料理を売りにしていると競合が出てきて負けてしまいます。

だから、料亭では

・美味しそうな体験を売っていかないといけません。

次が最後です。

ここからは経営の本質的なものをお伝えします。

例>

(画像 引用:株式会社Lim/mup 竹花貴樹様)

ZARAのお洋服の原価はいくらでしょうか?

→約40%

これがハイブランドになると、一着3000円のモノを30万円で販売すると仮定します。

ハイブランドで30万円で販売しているお洋服のお値段は、普通のブランドと同じ原価率40%ですか?

→違います。約15%です。

ここで飲食店の場合も考えてみましょう。

大衆居酒屋の場合、原価率は約34%と言われています。

では、高級料亭はどうでしょうか?価格は10倍以上違います。

でも、原価率は約33%です。

ここで、「へ〜なるほど」「少しおかしいな〜」と思うかもしれません。

では、これを踏まえてどうすればいいのか?

例えば、

焼肉屋では売り物をお肉ではなくて、

エンタメという体験を売っています。

その結果、

エンタメ業界は体験を売るから原価23%で行うことができる。

なぜか?

→食糧やモノを販売していないから

売るべきモノは体験です。

体験を売れば、原価というのはハイブランドのように下げることが可能です。

体験を売らないから、いくら値下げ/値上げをしても軌道に乗らずに

薄利なビジネスになってしまいます。

そのようなビジネスはよくあるのでまずは今回のポイントを変えていかないといけません。

もしハード視点で考えると、お肉の質になってしまい。

ソフトの視点で考えると、

・サポーターのコミュニティがある>オーナーや人と繋がることができる

・好きなお店に「行く」という考えから、「持つ」という体験がある

・定期的にオーナーからエンターテイメントを学ぶことができる

このようになります。

そのため、ここの焼肉屋の売りは「学べる環境が売り」です。

これが、一つのソフト視点の売りになります。

例>

「オーナー登録してね」というと、

FISHERのR(リターン)ニーズに当てはまります。

why why whyでつなげていくと、

例の焼肉屋のセグメントはお肉屋のセグメントではなくて(モノ思考)、

R(リターン)というと場所に入ることができます

不→学べる環境がない

理想→経営を体験できる

このように将来的にリターンが返ってくるようにやると、FISHERの中の一つに当てはまるように改善できますよ。

まずは、

・ソフト視点でモノをみる。ハード視点ではみません。

・ニッチ層にニッチな訴求をしていく。(ターゲット:レベル3に向けて)

これが一番重要です。

・体験を意識したサービス/商品設計

このようにターゲット・ニーズ・コミュニケーションをしっかりとると、

絶対に負けない経営ができるようになります。

(画像 引用:株式会社Lim/MUP 竹花貴樹様)

何をやるかは、最初にお伝えした通りです。

フレームワークやカスタマージャーニーマップを作成。

そこから、ターゲットはサードプレイスに向けてします。

FISHERに当てはまるようにWHYをつきつめて考える

のように今回の内容のままやっていただければ問題ありませんよ。

なぜなら、戦わない経営で勝負ができるのが強みだからです。

以上