聴こえない・見えない・話せない。3人1組の子どもたちは図書館で本を探すためにどうコミュニケーションを取ったのかー 「こころで聴く図書館」体験レポート

「手話ができないと、耳が聴こえない人との意思疎通は無理だよね」

「目が見えない人は本が読めないから図書館に来ないんじゃない?」

「見えない人と聴こえない人は会話できるはずないよ」

…なんて、思っていませんか?

私たちは、限られた自分の知識や体験から想像し、何事も「当然こうだろう」と思ってしまいがち。

でも、本当にそうでしょうか?

耳が聴こえない人や目が見えない人に実際に話を聞いてみると、ひょっとしたら全く違う答えが返ってくるかもしれません。もっと言えば、あなたが耳が聴こえなくなったり、目が見えなくなったら、驚くような体感としての気づきが生まれるかもしれません。

じゃあ、みんなで体験してみよう。

そんな発想から生まれたのが、体験型ワークショップ「こころで聴く図書館〜失われた魔法署を探せ!〜」です。

茅ヶ崎に黒いカゲが広がっている!

追いはらうには、古くから伝わる“魔法書”の力が必要だ。

それは長く“失われた”と考えられてきたが、

どうやら茅ヶ崎市立図書館にかくされているらしい......

(中略)

“闇の魔王”はカゲをあやつり、

いまにも茅ヶ崎をおおいつくそうとしている!

どうかきみの力をかしてほしい

イベント案内文にある「闇の魔王」の正体とは?

2022年9月23日。「手話言語の国際デイ」でもあるこの日、その謎を解くため、小学生の子どもから大人まで約20人の参加者が茅ヶ崎市立図書館に集結しました。

プログラムのメインとなるのは、「聴こえない・見えない・話せない」3人が1組となり、ヒントを頼りに図書館の本棚から「魔法書」を探す体験型ワークショップ。

参加者は“こころで”何を聴いたのでしょうか?

4Heartsサポーター/スローコミュニケーション・ボードメンバーの池田美砂子がレポートします。

「なに話してるの?」「みんな、どこ?」

イベントの主催者は、一般社団法人4Hearts。聴覚障害当事者の立場から、誰もが心にゆとりを携えた「スローコミュニケーション」あふれるまちづくりを広めるため、「みみとこころのポータルサイト」による情報発信やイベント開催など、気づきのきっかけづくりを行っています。

今回は茅ヶ崎市と共催という形で、市民にとって馴染みのある図書館を舞台に、初の大型イベントを開催することになりました。

グループごとの自己紹介、そして緊張をほぐすアイスブレイクの後は、早速3人1組となり、「聴こえない・見えない・話せない」それぞれの役割を担うための準備を開始しました。

「聴こえない」担当の人は、耳栓の上にヘッドフォンを装着。ヘッドフォンからは、この日のために開発された滝の音のように深みのある「ブラウンノイズ」が流れ、外部の音を遮断します。

その上にヘッドフォンを装着すると、外部の音が全く聞こえず、周りの楽しそうな様子はわかっても、何を話しているのか一切伝わって来なくなります。

え? なに? なに話してるの?

不安そうな子どもたちの声が響きます。

一方「見えない」担当の子は、ティッシュの上に重ねてアイマスクを装着。世界が一気に暗闇になりました。

みんな、どこ?

同じテーブルに座っているのに、キョロキョロとチームの仲間を探す子どもの姿も。

一方で「話せない」役割の子は、バツマークの付いたマスクを装着。なんだか罰ゲームみたいな姿ですが、他の子に比べると余裕の表情です。

こうして全員の装備が完了。コミュニケーションが制限されどうしていいかわからずにいる子どもたちに、さらなるルールが発表されました。

聞こえない人は、人に触ることができる。

話せない人は、(文字やイラストを)書くことができる。

見えない人は、魔法書(探し当てた書籍)に触ることができる。

一見簡単なルールに見えますが、逆に言えば、話せない人・見えない人は人に触ってはいけないし、聞こえない人・見えない人は何も書いてはいけません。見つけ出す書籍に触ることができるのは、見えない人だけ。コミュニケーションの難しさが格段に上がるルールに、「頭がこんがらがる〜!」という声も。

しかし何事も、難しく考える前にまずは実践!

それぞれ違う状況だから、お互いを思いやって進んでください。

大切なルールを伝えます。「誰ひとり取りのこさない」ことです。

スタッフのアドバイスを胸に、早速魔法書探しの冒険へと出かけます。

はやる気持ちを抑えて、ゆっくりと。

ここから私は、「ほのか」、「ありさ」、「こっちゃん」の小学生チームを追いかけました。小学校中学年の3人は、このイベントが初対面。このような障がいを疑似体験するようなイベントにも初参加です。

1チームあたり、探す魔法書(図書館の棚にある書籍)は3冊。まずはチームで3人のスタッフのもとを訪ね、さまざまな方法でヒントを受け取ります。

まずは、「ほのか」が聴こえない役、「ありさ」が見えない役、「こっちゃん」が話せない役でチャレンジすることに決定。

スタッフから「ヒントを受け取りに行く」という情報を受け取ったのは、話せない「こっちゃん」。そのことをまず、2人に伝えなくてはなりません。

少し考えた後、筆談用紙に「ヒントをさがしにいこう」と書き、聴こえない「ほのか」に見せました。「こっちゃん」に促され、今度は「ほのか」が「ありさ」に、口頭で「ヒントを探しに行こう」と伝えます。

筆談と口頭の2ステップで、ようやく共通理解に至った3人。魔法書探しの冒険へ向けて、はやる気持ちを抑えながら、それぞれの立場を理解してゆっくりコミュニケーションを取らなければならないことを実感している様子です。

ヒントを探しに、まず3人は奥で腰掛けている男性の元を訪ねました。3枚のイラストを受け取ったのは、話せない「こっちゃん」。よく図書館を利用するこっちゃんは、それが地図だと理解しました。記号が記された場所に、魔法書が隠れているのでしょうか。

次に訪ねた部屋の中央に佇む女性は、付箋に本の著者、出版社名を書き、聴こえない「ほのか」に手渡しました。

最後に出口付近に腰掛けた女性の元を訪ねると、今度は見えない「ありさ」に口頭で本のタイトルを伝えました。同時に話せない「こっちゃん」は、「ありさ」から口頭で聞いた本のタイトルを、必死でノートにメモ。

場所、タイトル、著者と出版社。3つのヒントがようやく出揃いました。聴こえない「ほのか」が見えない「ありさ」の手を取り、さあ、いよいよ本棚へ。

触ったり、書いたり、身振りで伝えたり。

本棚エリアに到着した3人、まずは1冊目の本を探します。

地図を見た話せない「こっちゃん」は、紙芝居の置いてあるエリアへ。聴こえない「ほのか」が見えない「ありさ」の手を取り、後に続きます。

本の題名は「ハリーポッター」とメモしていたので、50音順に並んだ紙芝居の「は」のエリアを探す「こっちゃん」。でも、なかなか見つかりません。

何してるの?見つからないの?

見えない「ありさ」の問いかけに、「こっちゃん」と「ほのか」は、夢中になって声も出さずに探していたことに気づきます。「ありさ」はある意味、”とり残されて”しまっていました。そのことに気づいた「こっちゃん」は、「ほのか」に筆談でこう伝えました。

「かみしばいをさがしてるよ」ってありさに言って

それを読んだ「ほのか」は「ありさ」の肩をポンポンと叩き、「こっちゃん」の指示通り「紙芝居を探しているよ」と語りかけました。「ありさ」はコクリと頷き、安心した表情に。3人の連携プレーがうまく機能するようになってきました。

紙芝居エリアを一通り探しても見つからず、くるりと後ろを振り返った「こっちゃん」。見たこともないファイルを見つけます。パラパラとめくると、中は真っ白。ボコボコとした点字の本でした。その背表紙に書かれたタイトルを目で追うと…

あった!

ついに本を見つけた「ほのか」、思わずルールを忘れて自分で手にとってしまいました。そう、魔法書を手に取れるのは見えない「ありさ」だけだったのです。

間違えてしまったルールは、2冊目でリベンジしようと誓い、役割を交代。2冊目の絵本、3冊目の手話に関する書籍も、苦労しながら探し当てることができました。

見つけた瞬間、大喜びの3人。聴こえない「こっちゃん」が「やったー!」と大きな声を出したときは、周囲の図書館利用者が振り返るような場面も。聴こえないことで意図せず大きな声を出してしまう。これも貴重な気づきの体験です。

3人は3冊の本を手に、図書館カウンターへ。カードと書籍を渡して、貸出処理を終え、見事ミッションをクリアしました。

「困った」「大変だった」→「じゃあどうしたらいい?」

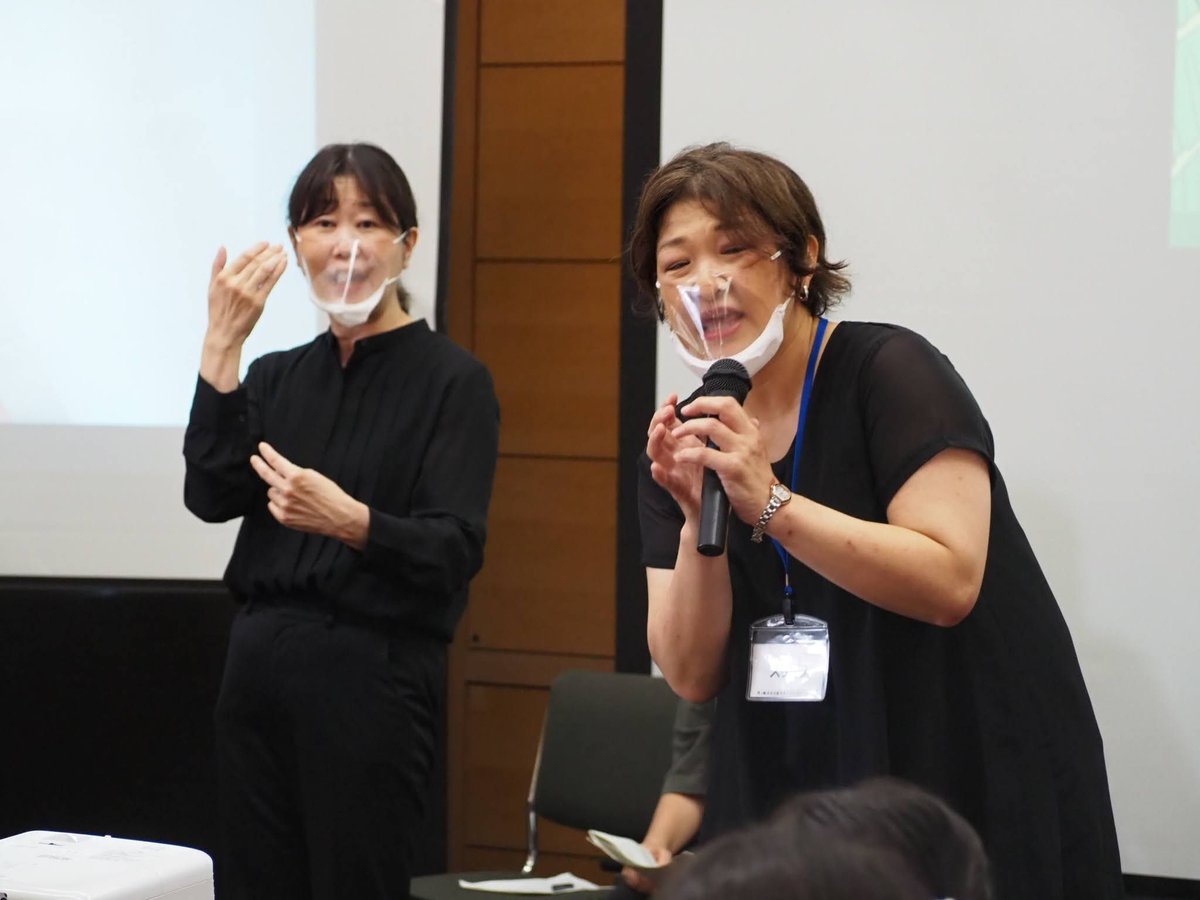

魔法書を探し当てて会議室に戻り、3人1組でブロックを組み立てるというワークにもチャレンジした子どもたち。ここで4Hearts代表で聴覚障害当事者の那須かおりさんは、イベント案内文にあった「闇の魔王」の正体を明かしました。

みなさんが魔法書を見つけたので、闇の魔王を倒すことができました。

さて、「闇の魔王」はなんだったと思いますか?

それは、わからないことに対して「こうでしょ?」と思ってしまう「思い込み」のことです。

じゃあ「思い込み」を無くすためにどうしたらいいのか。簡単です。わからないことはその人に聴けばいいのです。聴いた上で、「どうしたらいいんだろう?」って考えることが大事です。

ここからマイクは、ゲストの元へ手渡されました。耳の聞こえない人や自閉症の人が身近にいる人の話に、子どもたちは真剣な眼差しで耳を傾けました。

続いて、参加者のひとり「たくみ」もマイクを通して想いを伝えました。彼は身近に聴こえにくい人がいるのです。

僕の習っている書道教室の先生は、ほとんど耳が聴こえません。僕たちは、ホワイトボードに文字を書いたり、言葉を文字に起こしてくれるアプリなどを通して会話をしています。

先生が買い物の場面などで困っている話を聞いて、僕は前より、少しですが、立場の違う人の気持ちがわかるようになりました。

「こういう立場の人もいるんだよ」ということを周りに伝えていけたら、もっと思いやりのあるまちになっていくと思います。

同世代である「たくみ」の言葉に子どもたちも頷き、大切な気づきを噛み締めているようでした。

この日の最後にはイベントの集大成として、「聴こえない」「見えない」「話せない」それぞれの立場を体験した気づきをグループごとにまとめ、全体でシェアしました。

「聴こえない」ときに、困ったことは?嬉しかったことは?

「見えない」とき、「話せない」ときは、どうだった?

みんなが使いやすい図書館にするにはどうしたらいい?

付箋にそれぞれの気づきを書き出していきました。

「聴こえない」体験については、「声が大きくなって怖がられた。障がい者も同じなのかな」という気づきや、「何度も聴き返して相手を怒らせてしまいそう」という不安に襲われたが、仲間が「優しくしてくれてホッとした」という声も。

「見えない」体験からは、「耳からの情報がもっと欲しかった」というニーズが生まれた一方、「黒が好きになった」「見えないのはワクワクした」というポジティブな声も多数聞こえてきました。

「話せない」に関しては、「話すのを我慢するのが辛かった」、「書くのに疲れた」という声が多数。全てを筆談で伝えることの大変さを思い知ったようです。

そして子どもたちは、「使いやすくするため」のアイデアも次々に発表。

・通路が広くなると見えない人も歩きやすくなる

・必要な人のために「たすけてください」というカードをつくる

・筆談をすぐできるようにメモパッドを置いておく

・聴こえない人のために手話の映像を流す

「困り事」を体験した子どもたちから出た当事者目線のアイデアは、実に多種多様。設備やテクノロジーだけではなく、周りにいる人の意識や気遣いを中心に据えたこんな意見も多数出ていたことは、とても印象的でした。

・困っている人を見たらすぐに声をかける

・人が人を分かり合う

・月に1回図書館で手話講座を開いてみんなで手話を覚える

イベントの最後には、再び那須かおりさんから、参加者のみなさんに向けてこんなメッセージが送られました。

みなさん、ありがとうございました。

実際に障害のある人と近い体験をすることで、どういう気持ちになるのか感じながら、「大変だった」で終わらずに「どうしたらいいんだろう?」というところまで考えていくことがすごく大切です。

「どうしたらいいんだろう?」を必死で考えた子どもたちにとって、ストンと心に落ちる言葉だったのでしょう。記念写真での子どもたちの表情は、充実感に満ちていました。

これが日常である人々の苦悩に触れて

レポートの最後に、この日私の心に残った参加者の小学生とスタッフのやりとりをご紹介します。イベント終盤、休憩タイムの会話でした。

A君:コロナ禍でこのイベントができたことがすごいよね。人を触ったり支えたりしなくちゃいけないイベントだから。

スタッフ:そうだね、でも見えない人や聴こえない人はいつもこうなんだね。

A君:そっか、ただでさえ大変なのに、コロナの中での生活はもっと大変なんだ…。

コロナ感染というリスクを回避するためのマスク着用や、「触れない」という配慮。実はそれが、聴こえない人や見えない人にとってはコミュニケーションを阻むことになり、彼らの安心安全な暮らしを脅かしている。彼らを「とり残す」ことになってしまっている。

それはきっと、彼が見えない立場を経験して恐怖を感じ、支えてもらって安心感を覚えたからこそ、得られた気づきだったのだと思います。

手話を覚えたり最新のテクノロジーを導入することももちろん大事なのですが、本当に大事なのは、「闇の魔王=思い込み」を追い払って相手の立場を思い至り、小さくても一歩行動してみること。

コミュニケーションのために、聴こえない人の前ではマスクを外す。

見えない人が危ないときには、触れて支えてみる。

コロナ禍でますます難しくなってしまったそんな小さな気遣いや心のゆとりが、当事者のみなさんを「取り残さない」ことにつながるのだし、それこそが本当の「スローコミュニケーション」なのでしょう。

この日出たアイデアから生まれた『理想の図書館』は、イラストに描き起こされ、後日【冒険の書】として参加者に届くのだとか。冒険の書を手にした子どもたちは、きっとこれからまちの中で、駅で、お店で、ふとした瞬間に今回の気づきを思い出すことでしょう。子どもたちにとって、これからが本当の「冒険」なのかもしれません。

みなさんも日常の中にあるさまざまな「思い込み」を疑ってみませんか?わからなければぜひ、当事者の方に聴いたり、周りの人々と話し合ってみましょう。そして何かに気づいたら、小さくても一歩行動してみること。

その先には、誰もが暮らしやすい「スローコミュニケーション」あふれる社会が広がっていることでしょう。あなたもぜひ、ご一緒に。

いいなと思ったら応援しよう!