【少子化と企業決算①】少子化が進む中での教育業界の状況

さて、2回ほどに分けて少子化と企業決算というテーマで書いていこうと思います。

色々な企業の決算を見ていると、面白いなと思う市場の動向に関する資料を見つけられたりしますので、これからはそういったものを使って定期的に市場の動向と企業決算の状況について書いていこうと思います。

今回は学習塾の市場を中心に教育関連市場を取り上げ、次回は子供服やベビー用品、保育園や学童、おもちゃやゲームなどの子育て関連の市場を見ていこうと思います。

まずは、少子化の状況について触れていきましょう。

2023年の出生数は75万人で過去最少を更新し減少が続いています。

出生数は1949年が最多で269万6638人となり、その後は減少傾向となります。

第2次ベビーブームで1973年が209万1983人とその周辺数年は増加傾向となったものの、それ以降は再び減少傾向が続き、2016年に初めて100万人を下回り97万7242人となりました。

そこからわずか7年ほどで2023年には75万人まで減少したという状況です。

ちなみに国立社会保障・人口問題研究所が2023年中に出した予測では、日本人の出生数が75万人台となるのは2035年だったようですから、想定をかなり大きく上回るペースで少子化が進んでいる事が分かります。

たった7年ほどで100万人→75万人で25%減という状況ですから恐ろしいスピードですね。

ちなみに1989年の出生数が約125万人ほどでした、そこから100万人になるまでは27年ほどかかっていたわけですから、近年の少子化のスピードの速さが分かると思います。

このように少子化はハイペースで進んでいるわけですが、ではその領域で事業を展開している関連市場の動向はどうなっているのかを見ていってみましょう。

①塾市場

まずは塾市場がどういった推移となっているのか見ていきます。

2010年以降の学習塾の市場規模の推移を見ていくと、コロナ以前は微増傾向での推移となっていました。

コロナ禍では塾の運営が十分に出来なかった事があり、2020年は減少していますがそれ以降は市場は回復し、横ばい~微減傾向となっており、コロナ以前の水準に近い所で推移しています。

学習塾の市場はここ10年近く1兆円弱ほどで推移しており少子化の中でも実は縮小市場ではなかった事が分かります。

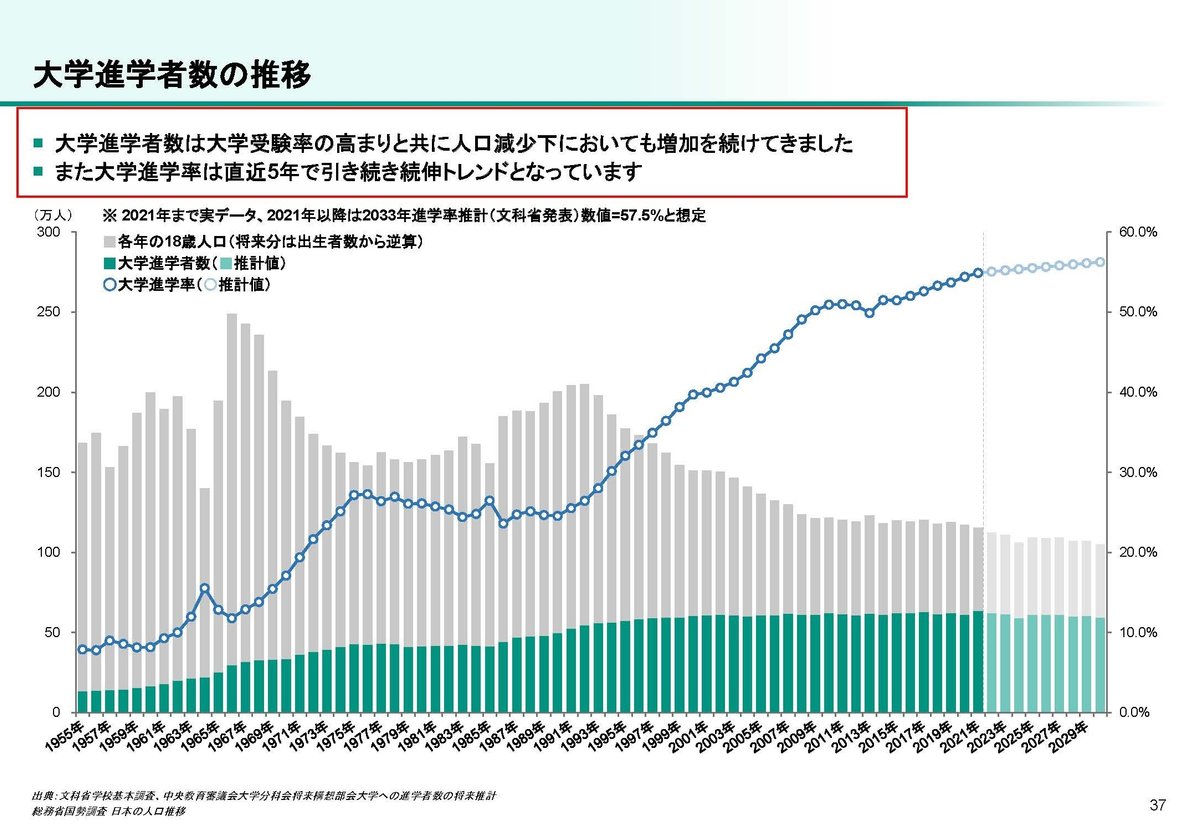

その要因はやはり進学率の増加です。

少子化が進む中でも進学率が増加しており、大学への進学者数は横ばいで推移しています。

そして今後の大学の進学者数に関しても微減傾向は見込まれてはいるものの、大きな減少は見込まれていません。

さらに少子化が進む一方で、子供1人当たりの教育費も増加傾向にあります。

進学率の増加によって進学者数も減っておらず、子供1人あたりの単価が増加する中で市場は一定の規模を保っているという事ですね。

そういった状況ですから、学習塾の市場は今後もしばらくは一定の規模を保っていく事が想定されます。

このように進学率の上昇や子供1人当たりの教育費の増加を背景に、一定の市場規模を保っている塾業界ですがその市場内での変化はもちろん起きています。

その変化の1つは、例えば浪人生の減少です。

大学が全入時代となった事や、いい大学に入学していい会社に就職するという価値観が薄れてきている事もあり、浪人してまで特定の大学に入学しようという意識が薄れています。

就職市場を見ても人手不足で売り手市場となっていますから、一部を除いて大学によって就職に大きな影響が出る事もないでしょうし、特定の大学にこだわる必要性は今後も薄れていくでしょう。

そういった中で例えば浪人生向けで強みを持っていた代々木ゼミナールは苦戦しており、近年は大きく規模を縮小しています。

市場が横ばいで推移する中でも、どの需要を捉えていたかによって苦戦する企業も出ているという事ですね。

また、その指導方法も変化があります。

以前は集団学習の塾が主流でしたが、近年は高単価でもより質の高い指導が求められるようになり個別指導の学習塾が増加しています。

ここ数年ほどは横ばい傾向ではありますが、個別指導の学習塾の業界でも約半数を占めるようになっています。

また、指導面でのテクノロジーの活用も進んでいます。

例えば東進ハイスクールなどを展開しる大手のナガセでは、AI演習プログラムなどテクノロジーを活用した教育を展開するようになっています。

そういった変化の中で苦戦しているのが、旧来の集団学習を中心としており、投資余力も少ない小規模な学習塾です。

実際にそういった塾の倒産によって、2023年の学習塾の倒産は過去20年で最多となりました。

また、もう1つ学習形態の変化はやはりオンライン化です。

例えばリクルートの運営するスタディサプリのように非常に安価で学習出来るサービスが大きく成長しています。

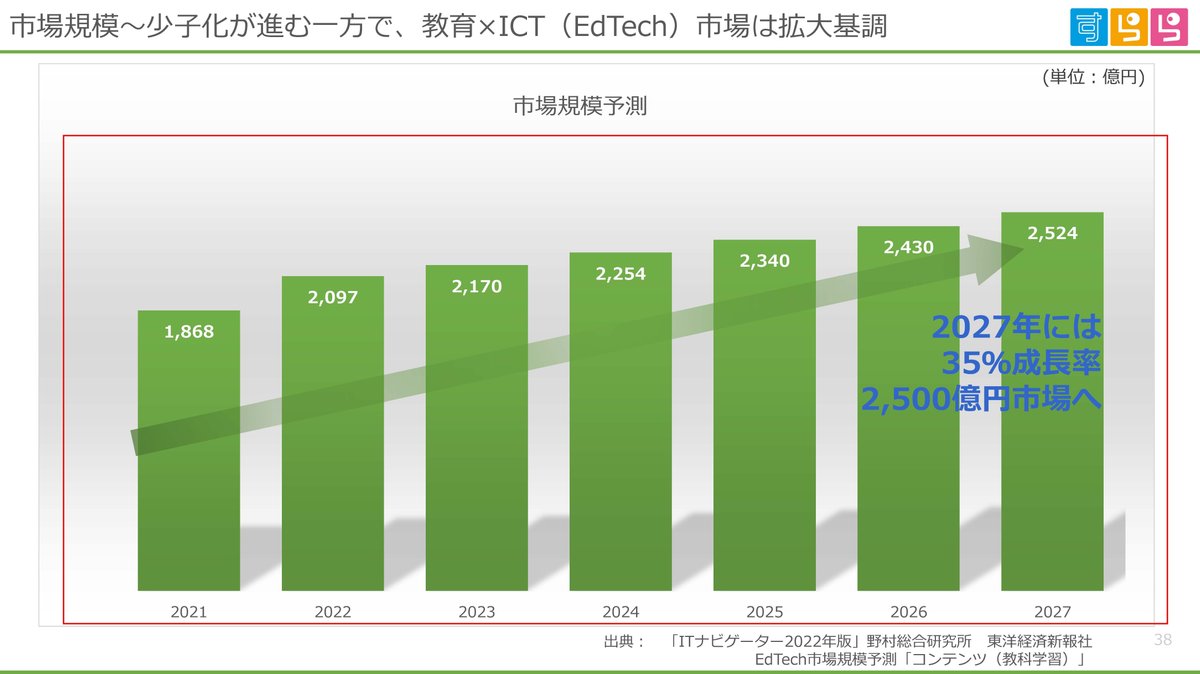

そういった中で、いわゆるEdTechの市場は拡大が続いており、今後も拡大していく事が見込まれています。

EdTechは教育関連では数少ない成長市場です。

オンライン化に伴いリアルな場での学習塾の市場は一定の縮小が続く可能性があります。

特に集団学習の塾は教育面で提供されるサービスで考えれば、質の高い講師を抱えるオンラインサービスに勝つことは難しいです。

なので集団指導塾は、オンライン化によっても今後は特に厳しくなっていく事が考えられます。

ちなみにオンラインで安価で提供されるサービスが増えており、東進衛星予備校などを展開するナガセの高校生部門でも、近年は生徒数が減少傾向となっています。

東進衛星予備校のような業態は一流の講師の指導を遠方でも受けられるという事で、その授業の質から人気を高めていたわけですが、それはオンラインで最も代替されやすいという事ですね。

ですが、リアルな塾や集団学習塾でも伸びている分野もあります。

それが中学受験です。

首都圏の1都3県では2023年までは10年連続で過去最高の受験者数となり、2024年は受験者数こそ減少したものの受験率は過去最高となるなど盛り上がりをみせています。

そして、実は2025年以降は東京都の小学校に通う6年生の生徒数は増加していきますので、中学受験者数が改めて増加に転じる可能性が高いです。

都心部においては、中学受験というのは成長市場だという事ですね。

そんな中で都心部で事業を展開する四谷大塚・木村塾の小中学生部門は近年堅調な推移となっています。

大学受験の対象となる高校生以上の層では個人で能動的に学習する事が出来る方も多く、オンラインで質の高い教育を受けれるならそれで充分という層がある程度います。

ですがやはり中学受験をする小学生は自分で能動的に学習する事やモチベーションの維持は難しい事も多くリアルな場所で教えてもらうという重要性が高いです。

さらに、こういった教育や子育ての業界の1つの特徴は親に決定権がある事が多いという点にあります。

子供が能動的に学習できるとしても、親がリアルな場での学習塾が重要だと考えるケースは多いでしょうから、そういった面を考えても中学受験を対象としたリアルな学習塾は市況の悪化はそこまで起きないと考えられます。

とはいえ出生数は、2023年は75万人まで減ったわけですし長期的には縮小は見込まれますし、市場が大きく成長するわけではないので競争の激化による影響も考えられます。

どの市場を見ても学習塾の市場が、容易な市場ではないというのは間違いないでしょう。

②習い事

続いてもう1つ、少しだけ習い事市場についても触れていこうと思います。

先ほど見たように子供一人当たりの教育費は増加傾向となっていますから、習い事の市場も悪い状況ではありません。

そして習い事は親が通わせるという側面も大きいため、この市場の1つのポイントとして親世代が経験してきた習い事を、子供にも習わせるという傾向があります。

英語やプログラミングなど、近年増加してきた習い事も伸びていますが、親世代でも人気があった、水泳や書道、そろばんといったものも一定の人気があります。

親の意向が通りやすいため、あまり市場に変化が起きにくいというのが1つの特徴だという事ですね。

ある程度安定した需要は期待できるという事です。

とはいえ、コロナ禍での変化はやはり大きいです。

ライフスタイルの変化によって、リアルな場での習い事は苦戦している企業も多く、例えばスイミングスクールを運営するJSSの状況を見てみると、コロナ以降では会員数の減少が止まっていません。

学習塾の場合はコロナの影響があろうとも、受験の時期は決まっていますし通わせたい親が多いです、ですが強制力の低い習い事の場合はライフスタイルの変化を受けやすいという事が分かります。

少子化によって絶対数も減っていきますし、ライフスタイルの変化やインフレによって家計が圧迫されている状況を考えても、習い事関連の市場は容易な状況ではないでしょう。

という事で今回は学習塾と、習い事などの教育市場の動向について書いてみました。