「序盤の作戦勝ちの布石!?囲碁の実戦で使えるその後の狙い!!」

こんにちは。IGOcompany-Uです。

先日、自己紹介のnoteを書いてみました。

今日は、作戦勝ちを狙える序盤の布石を紹介してみようかなと思います。

よく「先生、明日大会なので(碁敵と対局なので)、勝てる作戦(布石)を教えて下さい」なんて言われます。

それに対する答えは「大事な対局に備えて1ヶ月前からコツコツ手筋なり詰碁なりを勉強するのが大切なんですよ」と言うのが正着なんですが、

とはいえ「そんなのないですよ」って言うと、このnoteが成り立たないのでちょっと考えてみました。

ちなみに、将棋ですが先崎先生が「3月のライオン」のコラムで、プロに訊いたとしても、そんなモンあったら自分で使ってるわ的な文章書いてましたね(笑。

確かめたら、14巻のコラムでした。140ページ。

先崎先生は将棋界の文筆家として有名です。

自身のうつ病の体験を記した「うつ病九段」の他にも、

ちょっとしたエッセイがたくさん。僕はどっちも読んでます。ファンですね。お酒の席で、二回ほど会ったので握手をしてもらったこともあります(笑。

ハチワンダイバーで、世界で初めて将棋ボクシングをしたのは先崎先生って描写もありましたね。

14巻の142ページです。

結構知られていないと思いますが、阿佐田哲也先生の「麻雀放浪記」の解説(あとがき?)も書いてます。

名作!

まあ、話は戻りまして、

そうは言っても、囲碁には、

この形になれば有利だと言われている布石があるので紹介します。

昔は小林流も、作戦勝ちって言われてましたね。今はちょっと打たれなくなりましたが、中国流も愛用者が多かったです。

まあ、囲碁は形勢が有利だとしても、すぐに逆転されるゲームなので、あくまでそう言われているってことで勝てなくても責任は持ちません(笑。

でも、こうなったら良いよっていう知識を積み重ねていくと、実力がどんどん地層のように積み重なって囲碁の厚みになっていくと思うので、覚えて損はないと思います。

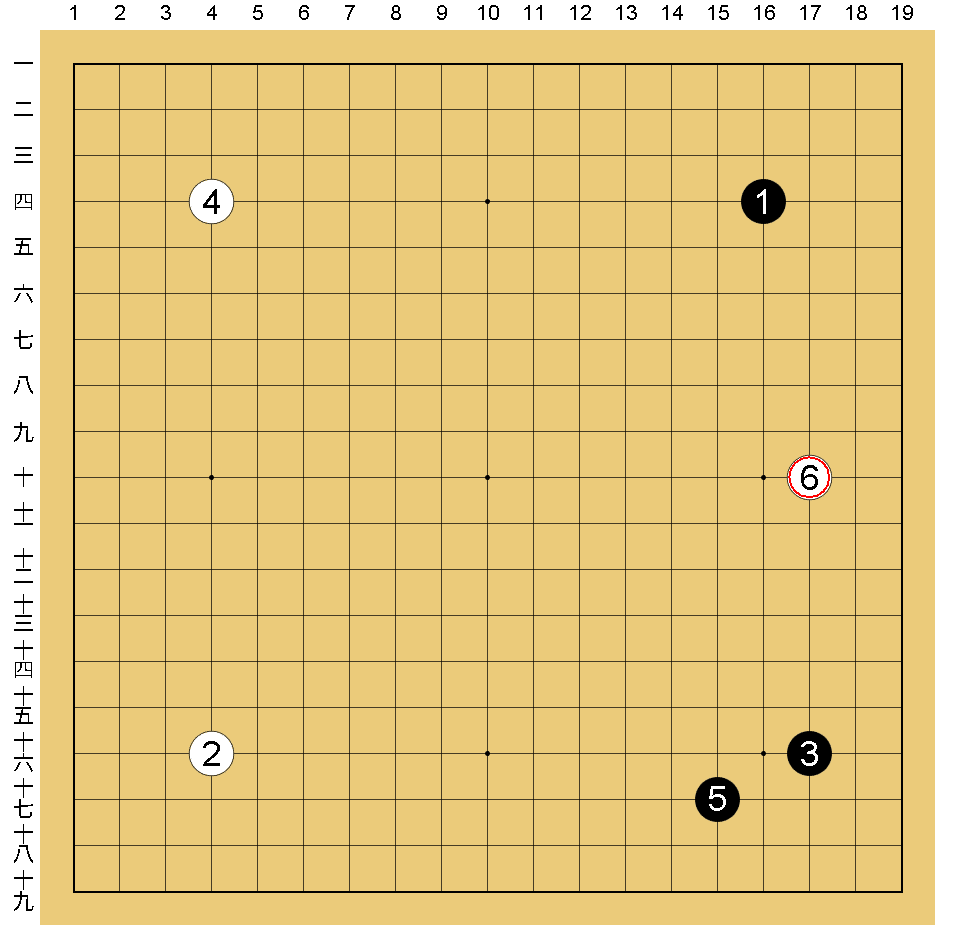

その布石はこの形からスタートします。

黒は星に、小目のシマリ、白は二連星の、なんてことのない布石です。

これに対して白はどう打ちますか?

昔の本や教室では、ワリウチがオススメされていました。

とはいうのも、

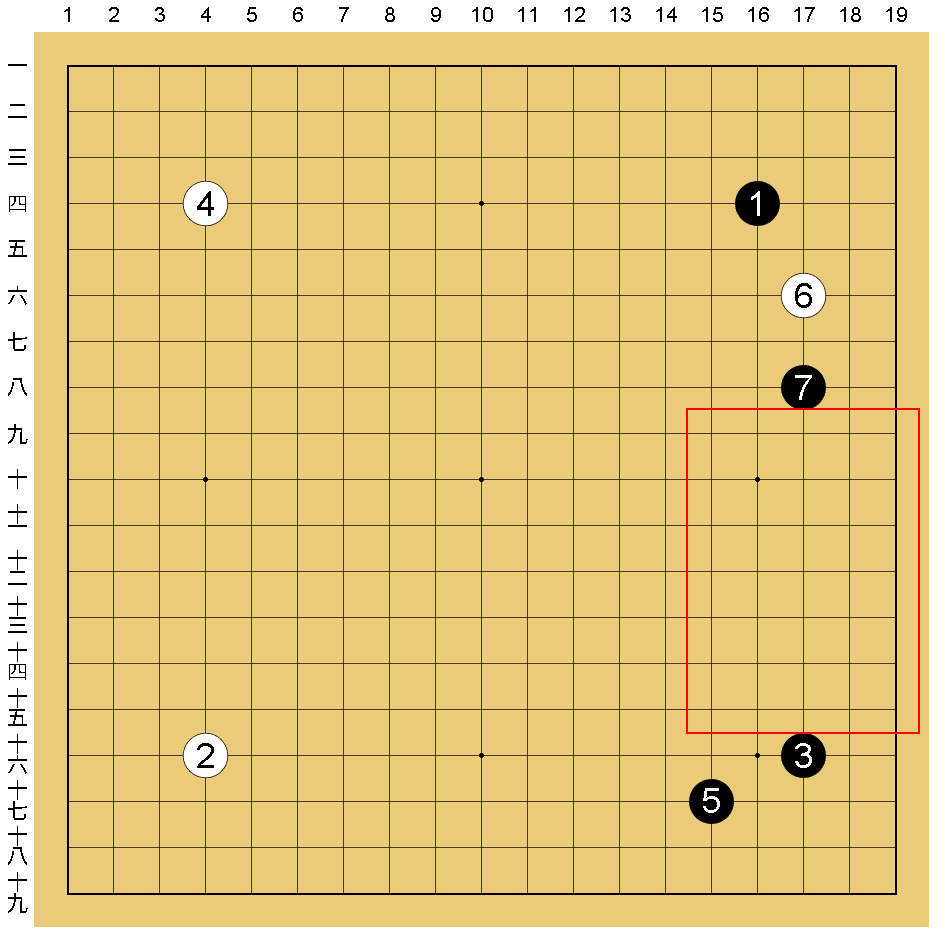

もし白6とカカリを打って、黒7とハサミを打たれたら、右下の小目のシマリからの幅が良いと言われていたんです。

だから、ワリウチがオススメされていました。

正確ではないんですが、昭和から平成の真ん中くらいまでですかね。

今は逆で、ワリウチは良くないと言われています。

つまり、

「相手がワリ打ちしてくれれば、序盤の作戦勝ち」です。

どう打つかというと、

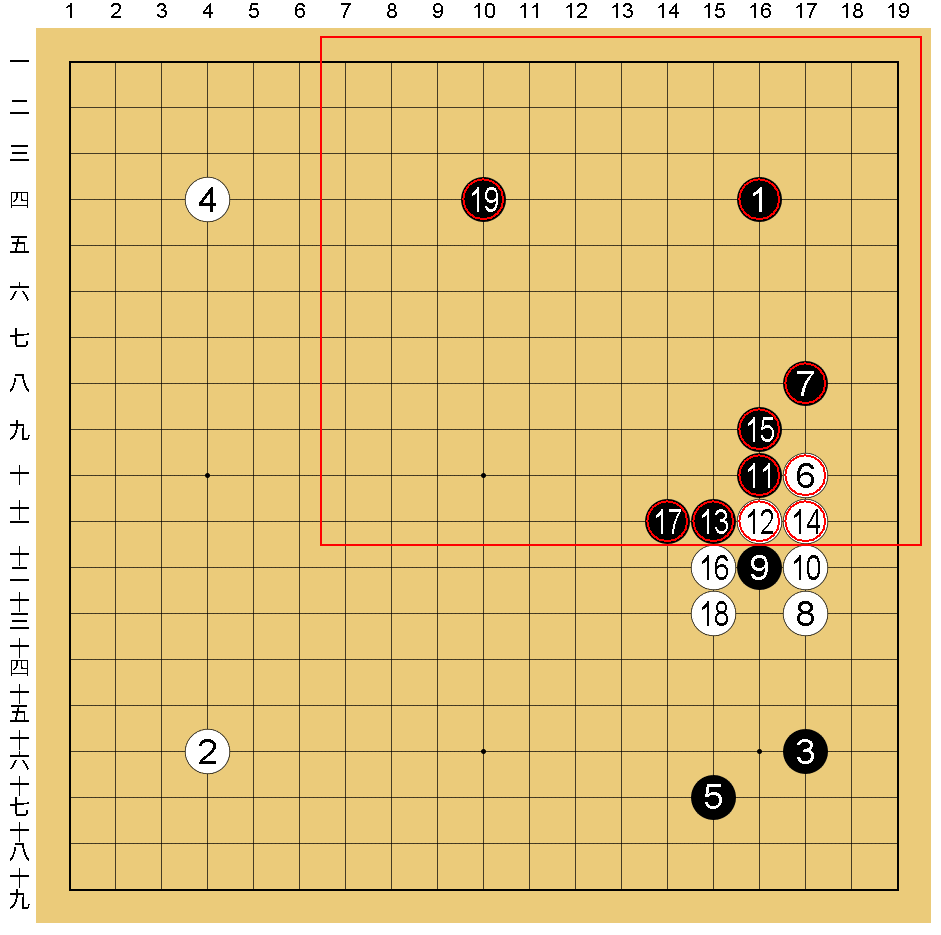

この形を目指します!

黒7のツメから黒9のカタツキ、

黒17でアテを打たずに真っすぐとノビるのが肝心で、もし、白が18の手で黒19に打てば、逆に黒20で白18に打ちます。

白は黒9を抜いたとしても欠け眼なので、まだ白石は安定していません。

だから、本手は白18のナラビ、これに対してこの図のように黒19と上辺に構えれば…、いかがですか?

黒番を持ちたいって人が多いと思います。

※碁打ちは天の邪鬼な人もいるので、こっから白番でも打てるって人はもちろんいるでしょう。

とはいえ、この形になれば黒が打ちやすいと思うので、序盤の作戦勝ちと言えるかなと思います。

なので、昭和から平成に移り、ワリウチが廃れ、カカリで打たれることが多くなりました。

これで黒良しと思うかもしれませんが、

白からはAのカタツキが狙いのひとつです。

仮に黒がカタツキに対して受ければ、

厚みが重複しています(なので黒7のハサミを緩く打つ場合もあります)。

昭和から平成にかけての布石の変化と共に、白6の着手も変わってきたということですね。

相手が白6でワリ打ちしてくれれば、この記事の題名は本当のことだという事です。良かったら試してみて下さい。

ちなみに、令和の今は…、

白6で「ダイレクト三々」も多いです。

ダイレクト三々については、こちらで書いてみました。

以上、

「序盤の作戦勝ちの布石!?囲碁の実戦で使えるその後の狙い!!」

でした。

神奈川の武蔵小杉で行われている囲碁教室では、こんな事も講義しながら指導碁などを行っています。

「オンラインショップ」はこちら(すみません、宣伝です)。

ちょっとした知識として、少しでも参考になれば嬉しいです。

いいなと思ったら応援しよう!