【囲碁】役に立つ棋譜解説 8子局の碁 ツケノビ定石からの変化 20230601

こんにちは。

IGOcompany【U】です。

囲碁をビジネスに起業して「宇佐美囲碁教室」っていう教室を運営したり、武蔵小杉の「永代塾囲碁サロン」にて指導碁や交流会をしたり、世田谷や麹町、大学などで囲碁を教えて、ご飯を食べてます。

今年の4月からは「新百合ヶ丘囲碁学園」の学園長を任されました。

今日のnoteは、

僕の「月曜日の指導碁会」で打たれた碁を解説したいと思います。

少しでも参考になる部分があると嬉しいです。

本日は、武蔵小杉の永代塾囲碁サロンにて、僕の「月曜日の指導碁会」です。体験は2200円。コロナ禍中に、人が来なければ本を書く作業時間にあてればいいやと、スタッフを雇わずにスモールスタート的な気持ちで始めたんですが、ありがたい事にご好評頂いています。是非ぜひ気軽に遊びに来て下さい。 pic.twitter.com/HT4gI1tYyu

— 宇佐美太郎(宇佐美囲碁教室) (@sakinohaka0520) May 22, 2023

【囲碁】棋力向上に役立つ無料のマガジン、にも追加してみます。

棋譜解説も、沢山載せていますので良かったらご覧下さい(フォロー宜しくお願いします)。

それでは、始めてみましょう。

【囲碁】役に立つ棋譜解説 8子局の碁 ツケノビ定石からの変化 20230601

N村さんとの8子局の碁です。

お相手は、去年の4月から囲碁を始められた方になります。

週に1回くらい、ずっと継続して通ってくれて、もう一桁級くらいの棋力になってきました。

本日の指導碁の様子。去年の4月に「70歳なったから、何か新しい事を始めたい」といらっしゃってくれた方です。今月で1周年。楽しく続けられていると仰って頂きました(嬉しいです)! pic.twitter.com/T9wcUHfD5G

— 宇佐美太郎(宇佐美囲碁教室) (@sakinohaka0520) April 17, 2023

「なかなか7子にならないなぁ」って残念がることも多いんですが、たった1年で19路盤の8子局でしっかり打てているので、十分棋力が向上していますよってお伝えしたいです!素晴らしい成長速度です。

ちなみに、(だいたいですが)囲碁のインストラクターに星目(9子局)で勝てれば初段以上の実力があると言われています(あくまで目安です)。

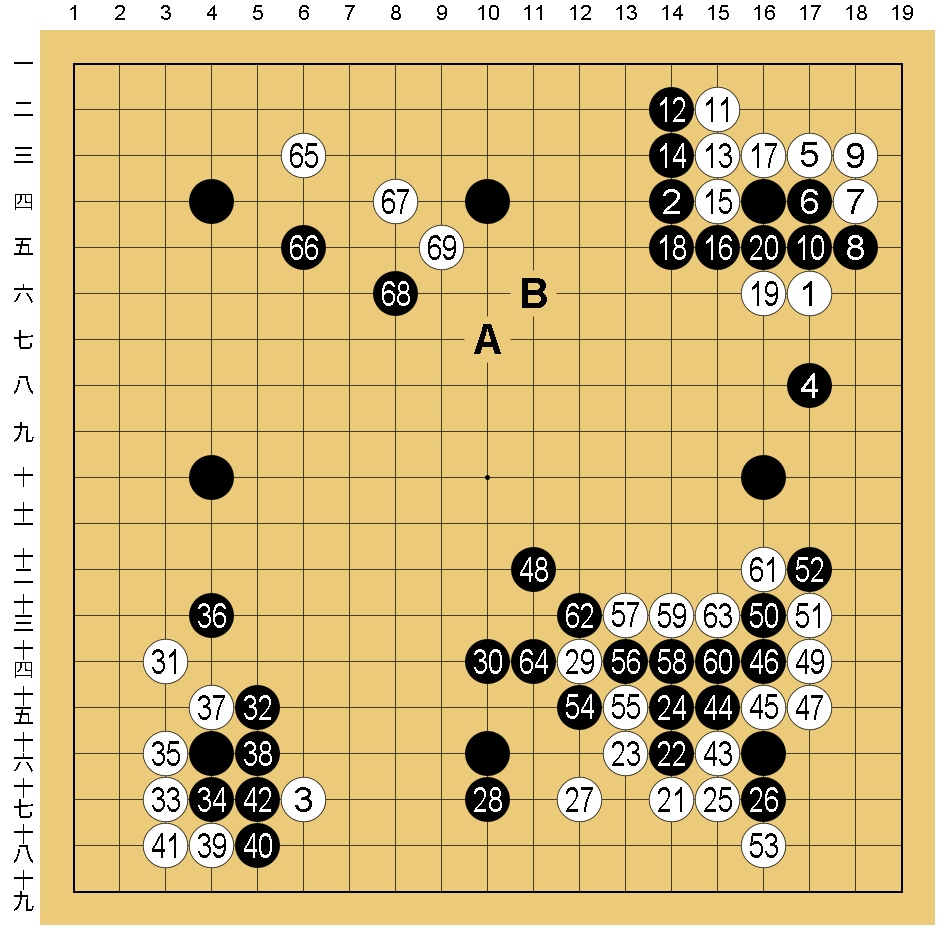

【総譜 1~70手目まで】

こちらが今日の棋譜解説の総譜。

右上隅で三々定石、左下隅で両ガカリの定石、右下隅でツケノビ定石が登場します。また、最後にはちょっとした石の形を紹介します。

右下隅で少し黒の石が取られていますが、全局的にはまだまだ黒優勢の碁です(中央をまとめあげて黒勝ちとなりました!)。

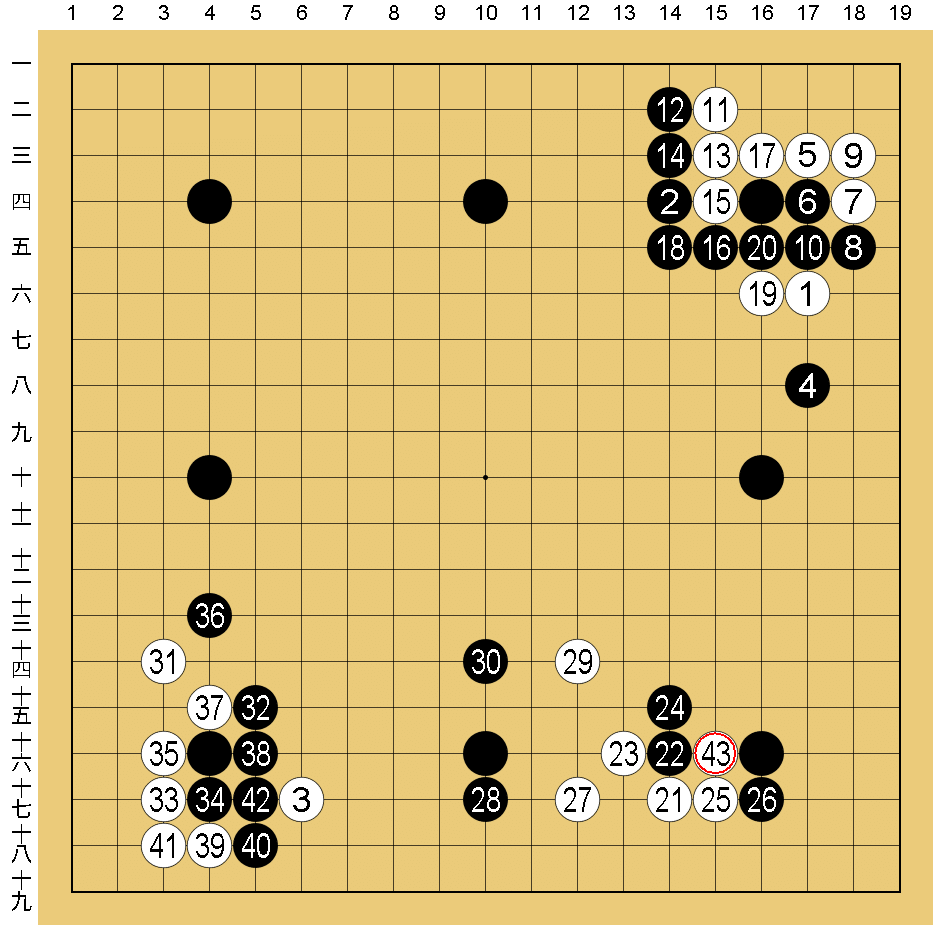

【1~20手目まで】

左下隅白3のカカリに対して、黒は手を抜いて、右上隅へ黒4のハサミ、白1のカカリっぱなしの白石を追求しました。

こういう「手抜きを咎める」姿勢は、置き碁の時も有力です。

右上隅、白7に対する黒8が分岐点で、右辺をオサエる手と上辺をオサエる手で定石が変わります。

もし、黒8で白17に打てば、上辺を大切にして、先手になる定石です。

有料記事になってしまいますが、こちらでも取り上げた定石。

また、僕の本でも解説していますが、白が白17で黒18の位置に切りを入れると厳しい打ち方になります、隅の白も死に残りになってしまいます(この書籍は、今週の日曜日までは無料でご覧いただけます!)

白19のノゾキと黒20の交換は、そんなに意味はありません(あまり序盤に打つ手ではないですね)。前にノゾキに手を抜いたことがあったので、この指導碁では確認の意味で打っています。

【1~27手目まで】

右下隅、黒22のツケから「ツケノビ定石」。

下辺で白石を強くしたとしても、右辺の模様を大切にしたい時に選択する定石です。

ツケた白石は強くなってしまいますが、その分、黒は右辺の模様を大切にししながら打とうという構想。

黒は、黒28の手でAやBと、白の出切りに備える一着を打っていれば定石形ですが…

【1~30手目まで】

実戦は黒28の鉄柱から黒30の一間トビを選択しました。

相手を攻める厳しい発想ですね。なるほどと思いました。

この後「右下隅白からの出切りに対してどうするか」が、この碁のポイントになります。

ツケノビ定石については、こちらの無料のnoteでも解説していますので、良かったらご覧下さい。

【1~42手目まで】

白はすぐに右下隅を続けて打たずに、白31と左下隅の両ガカリにまわりました。黒は、白31の両ガカリに対して、黒32とコスミで打つ定石を選択。

両ガカリされた場合は、黒32で、どちらかの白石にツケを打つ変化もあるのですが、ちょっと変化が多くて難しくなります。

黒32のコスミで打つのが簡明な両ガカリの定石です(教室でも、まず最初にオススメしている形)。

よくある失敗としては、黒38でカケツギを打ってしまうことですね。

カケツギの方が形が良く見えるのですが、その場合は白39のハネが好手。黒は、白39のハネに黒40と分断しようとすると、白に切りで打たれてしまうので良くない進行になります。この場合は、カタツギが形です。

黒42では手抜きで先手を取ることもありますが、最初の内は、しっかりツナギを打っていて十分です。

【1~43手目まで】

さて、ここで今日の棋譜解説のポイントです。

白43と、白に出てこられた時に、黒番でどう打ってみたいでしょうか?

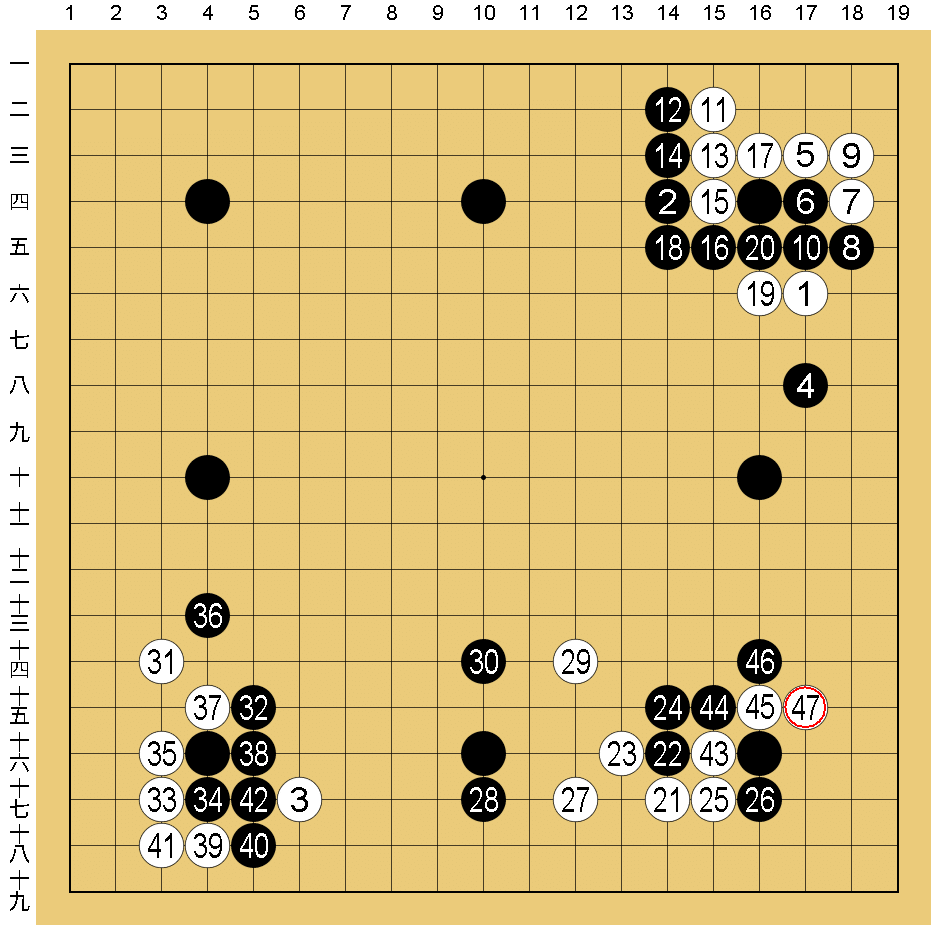

【1~47手目まで】

実戦の進行は、黒44のオサエ。

自然な手に見えますが、白からの出切りで隅の黒石が取られてしまいます。

黒48で白47の一路上にオサエて隅を捨てるくらいが相場でしたが、やはり隅を取られるのは悔しいですよね。

さあ、この出切りが白の狙いなのですが、白43の手に対して、

黒はどう打つのが良かったのでしょうか?

ちょっと考えてみて下さい。

※ちょっと行間を空けてみます。

【正解は!?】

「ツケノビ定石」後の変化で度々現れる形なのですが…、

単に黒1とノビで打ってしまい、黒△2子を捨てる発想が、なかなか気づかない明るい進行です。

「石を捨てれれば有段者」なんて言葉もあるのですが、意外と打てそうで打てない一手かもしれません。

もしかすると黒△の2子を取られるのが悔しく感じるかもしれませんが、今の段階では、全然小さい2目です(隅の黒地の方が大きいです)。

これで黒は十分なのです。

部分的にも、全局的にも黒形勢良しでしょう。

【1~65手目まで】

ちなみに、

ちょっと話は変わって、

僕の教室では、生徒さんに、よく「沢山失敗して下さいね」ってお伝えしているんですが(沢山失敗しないと強くなれないし、成長しませんので)、最初の内はナカナカ抵抗感があるようです。

なんでしたっけ、ちょっと前の本ですけど「失敗学のすすめ」みたいな本もありましたよね。

僕ら囲碁を教える人間は、そういう失敗したことを認める、褒めるみたいな空気を作っていく必要があると思っています(これから囲碁を教える機会がある人は、是非ぜひ頭の片隅にでも入れておいて頂けると…)。

エジソンも言ってましたよね。

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work(私は失敗したワケではない、ただ、1万通りの、上手くいかない方法を見つけただけだ)って。

何となくですが、囲碁を覚えようといらっしゃる方は、間違いたくない、失敗したくないって思う方が多いんですが(定年後に囲碁を覚えた方、企業で立派に勤め上げた方に、この傾向?が強いような気もしています)、

全然気にせずに、何度も失敗を繰り返して覚える人の方が成長が早いです。これは間違いないです。トライ&エラーと言いますか…。

先程も言いましたが、僕の教室としては、勝ち負けにあまり拘らないで欲しいし、沢山「失敗しても笑顔でいられる雰囲気」を作るように意識しています。結構、大事なポイントです。

失敗は成功の母ですので!!

そういう意味では右下の展開は、ちょっとした「失敗」。

気にせず是非ぜひ次の糧にして欲しいです。

黒54のツケから、黒が仕掛けてきましたが、実戦はダメが詰まってしまい白63までで黒の8子は取られてしまっています。黒52のハネもノビで打つくらいだったかもしれません。

【急場でなければ、大場に向かいましょう】

これは取られてしまったことは、特に問題ではありませんが、

黒は、白に隅を取られたって事に囚われてしまったことについては、ちょっと悔しく感じて欲しいです。

黒64の手も打たなくてよい一手なのですが、ついついお付き合いをしてしまい後手を踏んでしまっています。

取られた事よりも、白に先に左上隅白65と打たれてしまった事を重く受け止めて欲しいですね。

【右下隅はもうひと段落したトコロ】

「生きている石の近くは小さい」という格言があって、右下隅の白石は、もう二眼が確保できている強い石。

その強い白の石に喧嘩を売っても(仕掛けても)、分厚いタイヤを殴っているようなイメージで、たいして嬉しいことがありません。

木を見て森を見ずではないですけど、黒54などと右下を打たずに、左上隅のAやBに先回りをする「先手で打つ」って意識は大切です。

どうしても級位者の内は、読みの部分では負けてしまいますが、こういう考え方で置き石の力を利用して、全局的に碁を進めていきたいです。

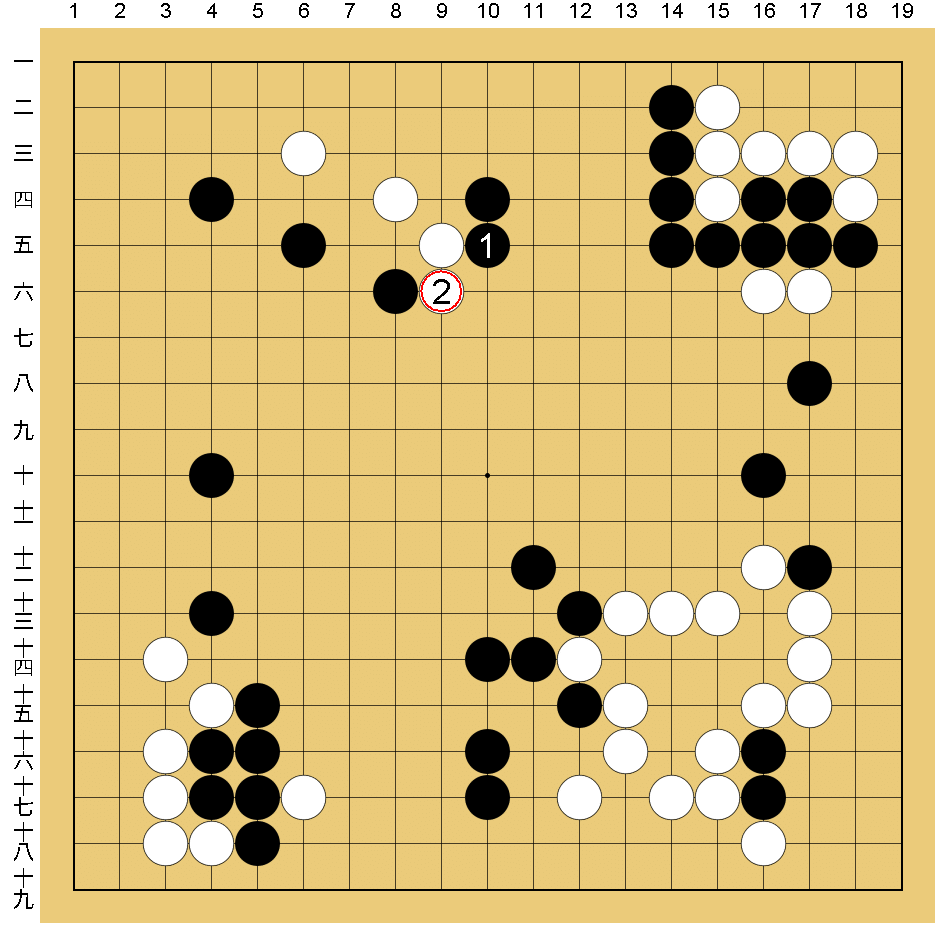

【1~69手目まで】

ここで最後に「石の形」の問題。

黒68に対する、白69の位置を「ハザマ」と言います。

白69と打たれた時、黒番で、どう打ってみたいでしょうか?

何気ない局面ですが、スラスラと「ここでしょ」と答えを言える人は「石の形」に明るい人です。

【よくある失敗は】

黒1のオシがよくある失敗。悪手と言えるかもしれません。

次に白2の位置に黒が打って止めたいと思って打つのだと思いますが、残念ながら囲碁はかわりばんこに打ちます。

黒1に対して、白2と出られると「ケイマの突き出し」という愚形です。

「サカレ形」とも言われます。

これは、ついつい打ってしまいがちな失敗で、「ケイマの突き出し」のような愚形を作ってしまうことは、(よっぽどのことがない限り)打ってはいけないと覚えておいて下さい。。

※ちょっとした捕捉

この局面なら、黒1で白2の位置から押し続けて、中央の黒地が大きいので、それでも良いじゃないかって声も聞こえてきそうですが、(それで勝ちになったとしても)やっぱり悪い形っていうのは伝えたくないですね。

【では、黒はどう打てば良い形なのか?】

格言で「ハザマにケイマ」という言葉があります。

ピタッと止めようとすると「ケイマの突き出し」になってしまいますので、ここはAやBとフワッとケイマで止めるのが石の形です。

この形のみならず、フワッとケイマで外す発想は、色々な局面で表れますので覚えていて損はありません。

どうしてもピタッと止めようとすると切りなどが生じて(右下隅のように)無理な形が出来てしまいますので、少しなら構わない、大筋が合っていれば問題ないですよ、と余裕を持って構えれるようになると、良い碁が打てるんじゃないかと思います。

以上、

簡単ではありましたが、

【囲碁】役に立つ棋譜解説 8子局の碁 ツケノビ定石からの変化 20230601

の棋譜解説でした。

役に立つ棋譜解説は、3000字前後で、参考図を10図くらいって思っているんですが、今回はちょっと多めになりました。

つい先日三々定石の本を出しまして、今はそれに関連した有料noteをまとめています。それが終わったら、1万字くらいの有料の棋譜解説にも挑戦したいと思っています。

出来れば、毎週、僕の教室で講義したことを、ミッチリここでお届けしたいなとも思ってたりもしてるんですが、いかんせん、有料noteは、だいぶ時間がかかってしまうんですよね。

僕の教室は、1回基本3,300円なので、それと同じくらいの価値をnoteで提供出来たらなと思ってはいるんですが…。

ではでは、

拙い解説ではありましたが少しでも参考になった、役に立ったって部分があったら嬉しいです。

いつも言っていますが、囲碁はすぐには強くならないので、こういうちょっとした解説などを読んで、是非ぜひ囲碁の引き出しを増やして言って下さい。その経験が地層のように重なって、実力につながるはずです。

微力ながら、そのお手伝いが出来たらなと思っています。

本日も読んでいただき、ありがとうございました!!

いいなと思ったら応援しよう!