デザインの歴史の中の過去と未来の間に僕はいるだけなので。僕がやってることを過去の人が見たら、おもしろいことやってるわって言ってもらえるものをつくりたいです。 〜西岡ペンシルさんインタビュー〜

ideas_together_hotchkiss 171

【菊花髑髏図】

菊✗髑髏(どくろ)

菊の花の絵柄の中に髑髏を潜ませた「菊花髑髏図」。6月に恵比寿で開催していた個展で出会って、一目惚れしてTシャツを買ってしまいました。作者は西岡ペンシルさん。金沢美術工芸大学を卒業して、電通に入社。その後フジテレビ、自民党、JR東海などの仕事を一緒にさせてもらって、何かと縁を感じています。3年前の個展からの成長が著しく、新しい境地に入っているように感じた今回の作品、そして、彼のアイデア術について聞いてみたくて、八丁堀にあるオフィスに伺いました。

——フジテレビやJR東海を一緒にやってる時も西岡さんはアイデアを出すのが好きなタイプなんだなぁと思っていました。その時はアイデアの出し方のコツって何かあったんですか?

西岡ペンシルさん(以下、西岡)学生の時は広告はそんなに好きじゃなくて、横尾忠則とかアンディ・ウォーホルのほうがかっこいいと思っていました。当時バイト先の店長だった今の妻からマドラ出版の広告批評や広告大入門の存在を知り、これは面白そうな世界だと思った。その時に面白いなと思ったのは大貫卓也さん。まず企画がありアイデアやデザインで定着する。企画とスキルが一体化していました。学生の時は欲しい洋書は金沢には売ってなくて、お金も全然余裕がなかったから、東京まで夜行列車で来て海外のビジュアル誌などを銀座で立ち読みし、好きなビジュアルのページをじっと見て記憶して、非常階段に行ってスケッチする。そんな勉強の仕方をしていました。笑 自分の頭のフィルターを通して再編集するからまったくそのままじゃない。原型とは違うけど、それが功を奏して、自分の表現のタネになったりしていたのではないでしょうか。

——広告の世界に入って、その時に獲得した面白さは自分なりに表現できていましたか?

西岡 電通に入社したら自分で作品をまとめたブックをつくって社内を回っていました。もちろん佐々木宏さんにも。彼のやり方は職種に関わらず誰が何を考えてもいい。コピーライターが絵を考えてもいいし、アートディレクターがコピーを考えてもいい。企画やアイデアがないとダメだってことです。席が近くだった多田琢さん(現タグボート)なんかは、誰かと企画しながら盛り上がって爆笑してる。そのことが、そのまま世の中に通用するアイデアになっていた。彼がおもしろいと思ったことが世の中とリンクしていたんです。僕がおもしろいと思うことは世の中の人の基準とずれているかもしれないと薄々感じていた。それは悔しかったし、わかりやすく合わせにいくことはずっとしてましたね。

——フジテレビのお台場移転のグラフィックは西岡さんっぽいなと思っていたけど、そうやって合わせに行くことを意識せずにアイデアをフィットできるようなれたのはどれくらいからですか?

西岡 いや、今でも意識してやってます。笑 でも、やっとこの5年くらいでヌケがいいアートディレクションができていると思えるようになれた。それまでの自分の仕事を客観的にみると、なんか余計なものをよろこんでくっつけちゃっていたり。もっとシンプルにすればいいのにと。40後半でようやくぱっと見ていいなっていうものができるようになったのです。

——2018年に金沢21世紀美術館で一緒にやったグループ展「金沢ブランド100」。その時に西岡さんがつくった「花嫁のれん」や「加賀友禅人形」と比べて、今回の展示は格段に進化していると感じました。覚悟を感じた。何か心境に変化があったのでしょうか?

西岡 うれしいです。他の人からも評判がよかった。今回3年ぶりの個展。ほんとはもっと早くやるつもりで描いていたスケッチなんかは改めてみるとイマイチで、ボツにしました。そういう意味でコロナ期間にたくさん素振りができたのかもしれません。時間があったから、そもそもなぜ装飾が日常に必要なのかを考えることもしました。「飾る」ことは本質を覆い隠すんじゃなくて、「よろこび」に近い。生物的にはなくてもいいのかもしれないし、食べて寝られれば生きて行けるはずなんだけど、それだけだと人間たらしめない。縄文時代も、アール・ヌーヴォーも装飾が生活の身近にあった。モチーフは身にまとった時がいちばん際立つと思っている。そういうことをかなり考えてやるようになったことがいまのデザインにつながっているかもしれません。

——図案を考える時に和柄の系譜みたいなものはきちんとおさえているんですか?

西岡 それはちゃんとおさえたいと思っています。過去の琳派などの作家たちがやってきたものを研究したり。デザインの歴史の中の過去と未来の間に僕はいるだけなので。自分が発明しましたなんておこがましい。僕がやってることを過去の人が見たら、おもしろいことやってるわって言ってもらえるものをつくりたいです。

——今回の菊と骸骨のモチーフはどういう系譜ですか?

西岡 世界的に髑髏というモチーフは戦争や疫病が起こると流行る図柄なんです。髑髏を身につけるということは生死を近くに感じることで、日々祝う気持ちを持って生きるシンボルでもある。菊は華やかに飾るものですが、その2つをミックスして両方の意味を強めたかった。ダミアン・ハーストのダイヤモンドでつくられた髑髏、河鍋暁斎の「髑髏と蜥蜴」にもインスパイアされています。

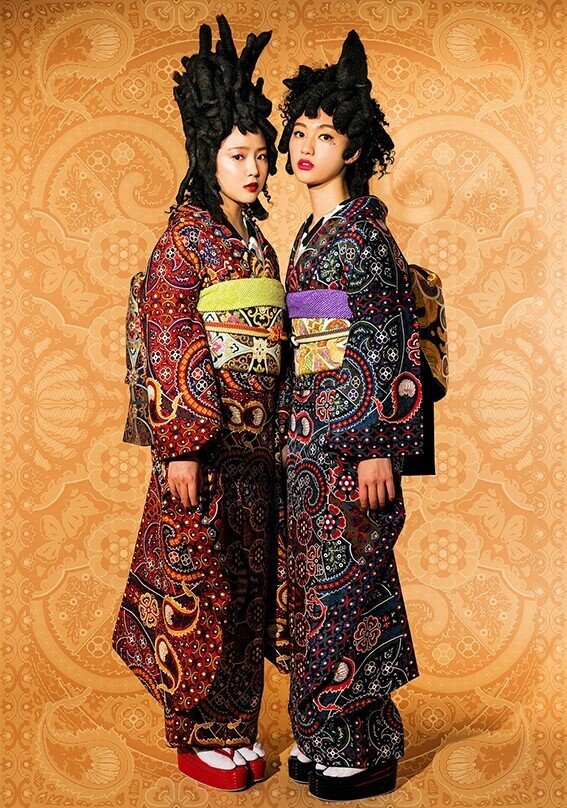

——このペルシャ柄のほうはどういうテーマですか?

西岡 今は成人式の振袖ってレンタルが多くて、全身で10万円以下で借りられるようなポリエステルにインクジェット印刷したわかりやすい柄物が着られています。そこにお金をかければいいってもんじゃないけど、昔だったら娘に高い振袖を買ってあげて写真撮って、本物の着物の良さを知って、いずれ結婚して袖を切って着ていた。また、着物が海外で取り上げられるときってどうしてもコラージュ的というか、欧米から見たオリエンタルなおもしろさになっている。そういう環境の中で僕がやるなら、日本人が着物を着て本物のアジアンビューティーをやるべきだと思った。今様のアジアの美人画を、私立恵比寿中学のメンバーやダンサーのアオイヤマダさんにモデルになってもらってつくっています。そこには民族服としての着物、本物の技術と材料で作られた工芸染裳の着物が必要なんです。

——美人画といえば、鈴木八朗さんという偉大な先達がいました。広告を経験して、表現として美人像に行き着くのは必然なんでしょうか?

西岡 僕はこれもアートディレクションだと思っています。イラストレーションで美人画を追求する人はいますが、僕には到底できない。美人画は今も昔も変わっていないと思っている。市松っていう役者の着物の柄から市松模様と呼ばれるようになった。それは歌舞伎役者の役者絵や美人画を庶民が買うことで、流行が生まれたから。浮世絵なのか、カードか、スマホの画面なのかは時代によって変わりますが、こんな人になれたらって憧れをつくっていければいい。当時のファッションの最先端としての浮世絵と同じように、今様のかっこよさ、かわいらしさを、着物をデザインするところから撮影して仕上げるまでの一連の行為で完成させる。それがアートディレクションであって、それが好きなんです。以前は賞がどうとか、売上がどうとかに気が取られることもあったけど、今は自分の尺度でいいと思ったものをつくることができてる。過去から未来へ流れていくデザインの自分がどこにいて何をやるのかを決めた時に、デザインの良し悪しがわかる目ができました。52歳になったので、あまり無駄な時間を使いたくないと思ったりもしています。笑

——広告で培ったアートディレクションの力が、現代の浮世絵へと昇華されている。そこには時間の流れを俯瞰視できることが関係してるわけですね。今日は貴重なお時間をありがとうございました。