英語のモノには認知の最小単位(単元)と言うものがある ー冠詞と名詞について3ー

『単元』とはネイティブ全てが共通に認識している、モノの認知の最小の形態単位。

リンゴ一個、キュウリ一本、自動車一台が単元(モノの認知の最小単位)。それはネイティブ全てが共通、認知した形。

至極単純に、この最小単位がどんな物か共通認知として知っているから、その形の提示を省略して、an-, some-sにnounを用い、それだけで、聞き手と話手が、モノと形を同一するのです(この共通認知の形(体)を省略しているから、日本人には、nounが、日本語の名詞のように、体を表しているように見えてしまい、noun=日本語の名詞だとして同じように形(体)を示すと錯覚してしまうのです)。このあたりの具体的な詳細は「英語の名詞はラベル」をご参考下さい。

一方、不定形の代表「水」を、a waterとしたら、waterはりんごと違い、ネイティブにとって、共通した形が無い=最小単位という単元はない。だから、a cup of 等で聞き手もわかるネイティブ共通認識の形を提示し用いているのです。したがって、複数の時であってもtwo cups of waterとwaterではなく(単元リンゴの時のapplesと同じように)、単元のcupにsをつけ、そして、それを"water"というnounでラベリングするわけです。

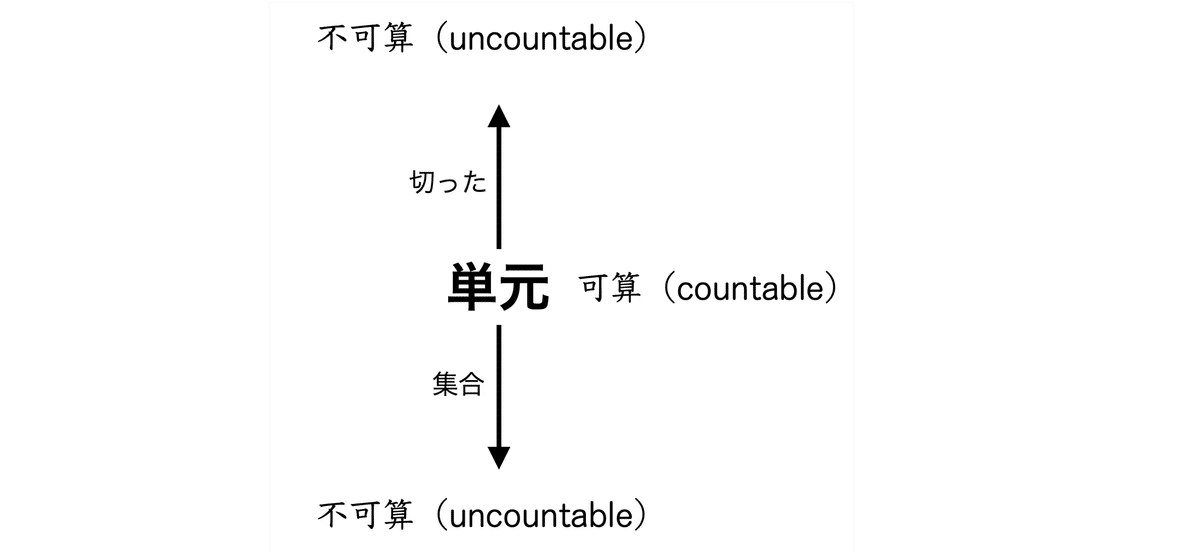

さらに、リンゴやキュウリを最小単位の単元から、切って、分けてしまったら、切り手次第で、どんな形にもなってしまう。そのため、共通の認知した形から外れてしまい(単元が消失してしまい)、とたんに、countable(可算名詞)であったものが、uncountable(不可算名詞)になってしまうのです。

だから、どんな形になったかを提示し、さらに、two applesであったものが、今度は、two slices of appleとappleにではなく、単元のsliceにsが付くのです。

ええ、そうなんです。

この単元というものは可算不可算に他ならないのです。しかし、数えられる、数えられないという具合にすると

「じゃあ、四つに切ったリンゴはどうなんだ?輪郭ははっきりしているし、一個、二個と数えられるじゃないか!!!」

等々の矛盾が生じてしまいます。したがって、"countable nouns", "uncountable nouns"と言うのは、直訳の可算不可算ではなく、以上のように単元という概念の方が、日本人には理解しやすく、その真意に近いのではないでしょうか。

以下のkakinotaneの例で示唆されるように、英語の"countable"と日本語の「数えられる」では、意味が同じではないのです。

つまり、可算、不可算というのは、共通に認知した形、最小単位性(単元)があるかないか。あるから数えられ、ないから数えられないのです。

この単元、話者と聞き手との、共通認知した単位性(形)があれば、その形の提示を省略し、無ければ、共通認知した形(sliceやcupなど)を提示する。そして、nounでそれが何なのかラベル付けして、具体的に何かを表しているのです。※carやschoolなどの不可算的意味は「英語の単複厳格は日本語の問題だった」の最後&「冠詞は俯瞰認知する為の因子」参照。

ちなみに、りんごを表現する場合、話者も聞手も、りんごはどういうものか既に知っており、つまり、単元は一個のリンゴであり、さらにそれは、いろいろな形に切ることができ、すりおろしても、それは、リンゴの風味、食べ物という性質を失わないことを共通認知として知っている。

だから、コレが成り立つのです。

しかし、リンゴが食べ物かどうかもわからない、全くの未知物質で、四つに切られたらりんごを、生まれて初めて見た場合は、事情は異なり違います。

その時は、uncountableではなくcountableのはずです(つまり、1/4の切り身のりんごはan apple.四つまとめてsome apples)。

そうでなけば、未知の物質なのに、既にどういうモノか知っていたことになり、uncountable, countable(可算不可算が) 決まっていたことを知っているということを意味するからです。

そんなことはあり得ません。

ロス典子著「ネイティブの感覚で冠詞が使える」p11より

著者がネイティブとのやり取りで

"One peanut among some kakinotane tastes good!"

「いくつかの柿の種とピーナッツ1個と一緒に食べるとおいしい!」

と感想を述べるネイティブに対し、著者が、「someは『何個かの』だから、sをつけてkakinotanesではないか?」とツッコミを入れると、「柿の種は数えにくいのでuncountableだ」という記述があります。

日本人からするとkakinotameが数えにくいはずはない。20コであろうが30コであろうが、1000,100000であっても、日本人は「数えられる」と認識します。

しかし、ネイティブはそうでは無い。ということは・・・・英語と日本語では「数える」という意味概念が同じではないということを意味しています→モノの認知が違う。どう違うかは「英語におけるモノの認知プロセス3」の記事にて。

このネイティブが数えられないとした現象は、ネイティブが一掴みで掴んだ柿の種10〜20個を、個別ではなく、不定形の一個体として捉えた、それによって共通認識した形のない(単元がない)一個体ということになって、uncountableに識別したと言うことを意味します。

じゃあ、柿の種5個に一個のピーナッツだったらどうなんだ?この場合は、逆に5個を、まとめて一個体として認識しにくいので、おそらく、countableのsome kakinotanesになったはずです(先の例でも、一掴みぐらいならネイティブによっては個々と認識しsome kakinotanesとするでしょう)。

ということは、countableの意味しか無いcarであっても(駐車場に駐まっている数台の車はsome cars)、衛星写真で見た超巨大駐車場、例えば、ディズニーランドの駐車場に駐まっている、何千台という米粒のような粒子に見えるcarはuncountableとなってsome carと表現するはずです(たしか何処かの書籍に、このような記述があったと思うのですが、ちょっと出典を思い出せません)。

何が言いたいのかと言えば、countable, uncountableはモノ個別に決まっているのではなく、様態によって、捉え方によって流動的に変わると言うことです。

ということは・・・・

リンゴだって有りうる(探し切れてませんが)。

リンゴの最小単位=単元の丸々としたリンゴ一個を、切り分けると途端に、可算(countable)から不可算(uncountable)になるけれども、リンゴが集合し山のようにあれば、全体的に一個の不定形と成ってuncountableになるはずです。

逆に、柿の種一粒はcountableだけど、割ってしまったらuncountable。

つまり、こういうことです。

あれ?ふと、面白いことに気づきませんか?

そうです!集合名詞が不可算なのはこの理由なのです。

柿の種の集合体、リンゴの集合体、carの集合体には、名前がついていないだけで。

お金の単元のbill, note, coinは可算だけど、その集合体のmoneyは不可算

家具の単元のchair, couch, deskは可算。その集合体のfurnitureは不可算

牛の単元のcow, bullは可算。その集合体のcattleは不可算。

etc…

集合名詞というのは、その集合体に名前がついただけなのです。

※「英語におけるモノは複数が基本」もご参考下さい。

英語には物質の共通認知として物質の最小単位=単元があり、それを切るとどんな形かが、切り手次第(=不定形)なので聞き手には判らなくなり、countableがuncountableに。同様、それが集合し一個体と認知すると、聞き手には、どのくらい集合させてどんな形の一個体(=不定形)になっているか判らないので、それもuncountableになるのです。

集合名詞とは、その集合体に、たまたま名前がついているだけなのです。

このように、日本語と違って、英語ではモノの認知を形態から意識するから、単元やkakinotane、集合体などの現象になることになるのです。

このことは、「英語におけるモノの認知プロセス3」や「英語は物に対して常にカテゴリー分類する」、「英語はモノを風景の一部として捉える」に繋がってきます。

※石田秀雄著「わかりやすい英語冠詞講義」p100−108に可算名詞が集合すると不可算名詞化するという記述があります。

「英語はモノに対して常にカテゴリー分類する」に続きますーーー→

ここまで読んでくれてありがとう。

お疲れ様でした。

あなたに幸あれ!