変えられないものに執着しないがこだわる

8.1.土

おはようございます。

今日から8月になり、もう自分の大学生活も残り半年になりました。逆にいうと半年後には社会に出て新たなチャレンジをしています。

こう考えると一瞬も無駄にすることなく成長し続けないといけないなと感じます。

研究室の中間発表も終わったので、今日から2週間は毎日30分で投稿していきます。

今日のテーマは「変えられないものに執着しないがこだわる」です。

「神よ願わくば私に変えることのできない物事を受け入れる落ち着きと変えることのできる物事を変える勇気とその違いを常に見分ける知恵を授けたまえ。」

これは「ニーバーの祈り」と呼ばれているものである。

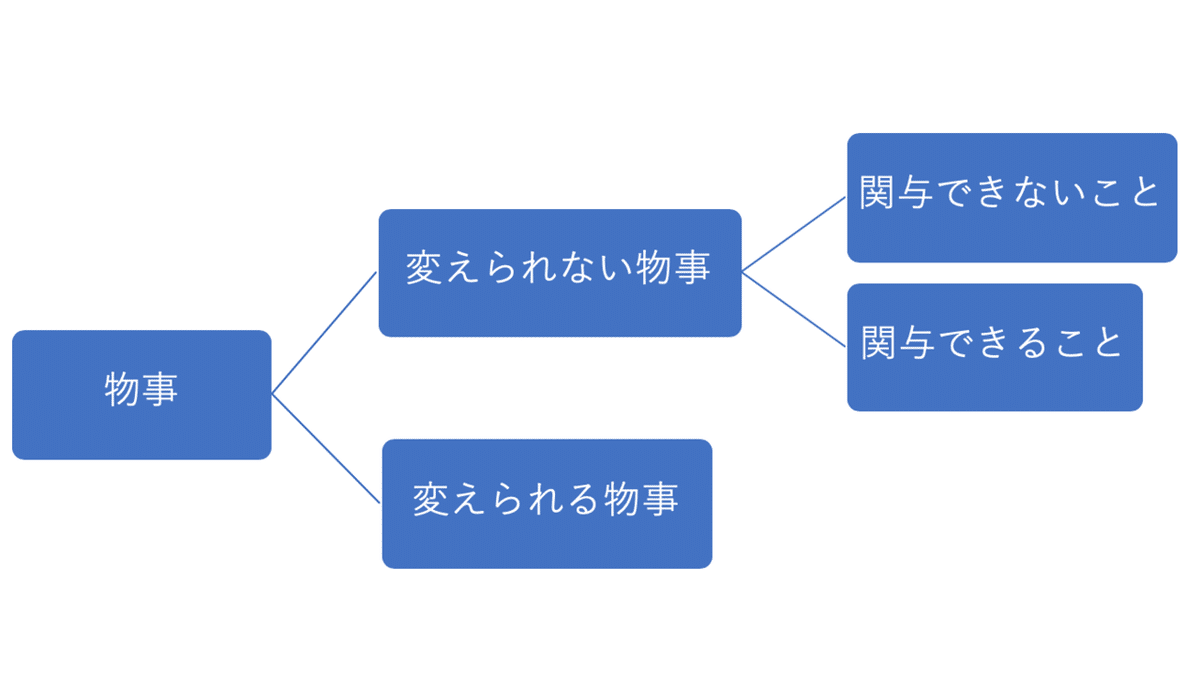

私たちは変えることのできる物事と変えることができない物事を日常から見分ける必要がある。

例えばサッカーの例でいうと、自分がパスをするのかドリブルをするのかは自分が選択でき、自分の力で変えることができる。

しかしその選択をした過去やその選択によって得られた結果、その結果による監督の評価などは自分には変えることができない。

これは個人の話だけではなく他者との関わりの中でも同様である。

チームメイトがサッカーを頑張るかどうかは自分では変えられず、自分が周りからどう評価されているのかについても変えられない。

そういう変えられないことに執着することは自分を苦しめるだけに他ならない。

そのため自分が今囚われているものは自分が変えられるものなのかどうかという判断を常にしなければならない。

ここまでは自分も納得している。

しかし一番大事なことは変えられない物事だからと言って割り切ることではなく、

変えられないものの中で自分が関与できるものをどう自分の意図する方向へ変えようと努力できるかである。

つまり変えられないものに執着するのではなく、

自分が変えられないが関与できることにこだわれるかどうかが大事である。

具体的な例でいうと

チームメイトがモチベーションが低い選手がいると、「あいつは変わらない」と割り切る人はアプローチできないが

「変えらないが関与することで変わるかもしれない」と思う人は心理学を勉強するかもしれない。組織論を勉強するかもしれない。

つまりまとめると

日常から変えられない物事と変えられる物事を見分けることは大事であり、変えられないことに執着することは良くないことである。

しかし変えられない物事の中でも自分が関与することができ、かつ変わるかもしれない物事にこだわることは自分の成長度合いを飛躍的に高めてくれるものかもしれない。

ということである。