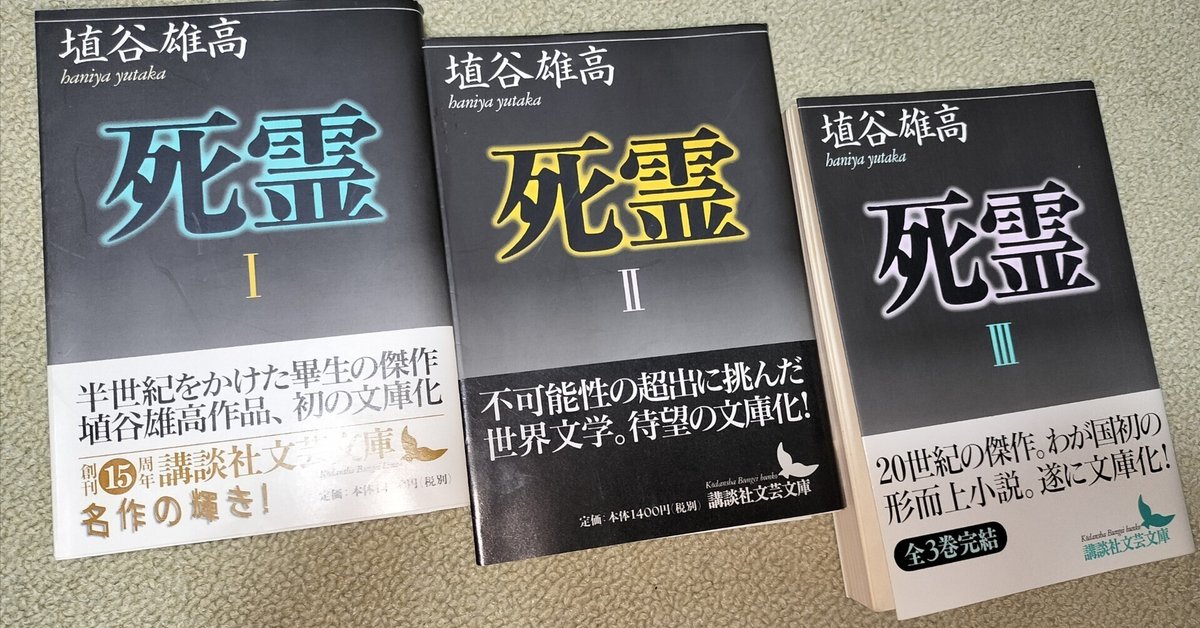

埴谷雄高『死霊』

晩夏酷暑の或る日、郊外の風癲病院の門をひとりの青年がくぐる。青年の名は三輪与志、当病院の若き精神病医と自己意識の飛躍をめぐって議論になり、真向う対立する。三輪与志の渇し求める<虚体>とは何か。三輪家4兄弟がそれぞれのめざす窮極の<革命>を語る『死霊』の世界。全宇宙における<存在>の秘密を生涯かけて追究した傑作。序曲にあたる1章から3章までを収録。日本文学大賞受賞。

再読だったけれど、ほとんど何にも覚えてなかったのでほぼ初読のようなもの。で、読み終えてみて、では今回は何かを覚えていられるのかというと甚だ心許なく、はて僕は何を読んだのだろう。

延々と繰り広げられる形而上学的議論について、素養もない身としてはちんぷんかんぷんと言わざるを得ない。

自同律の不快とか虚体とか、重要な概念についても、率直に言って何が何やら、である。

では全く詰まらなかったかというと、案外そんなこともなくて、いくつか楽しめたポイントがあったのでそれを書き留めておく。

情景描写

それは素晴らしく幻想的な蒼白い月光を浴びた大運河の晩夏の夜であった。大運河のすべての水面を目立った隈ひとつなく覆い拡がっている蒼白い月光は、一枚の幅広く長い長い長く薄い、軟らかな絹を下方に敷きつめて、果てもない果てへまで遠くつらなっているように見えた。

後半になってこういう文章が目立つようになってきたように思う。『死霊』は前半と後半とで趣きがかなり変わるのだけれど、こういう自然情景を衒学的に描写した文章は後半に多くそれが印象を変えた一つの理由のような気がする。

宗教批判

「死霊 7」では、イエス(キリスト)がガラリヤ湖の魚に、釈迦が豆に糾弾される。どちらも“食べられた”存在として、宗教者の欺瞞を指弾する。

おお、イエス、お前は飢えている。つねに飢えている。飢えこそがお前の本質だ。そして生は飢えであり、彼方の新しい復活の生もまた飢えであるとお前のすべてこそは述べているかのごとくだ。お前は死へ向かう成行きを絶望し、恐怖して、いいかな、主よ、主よ、なぜにわれをみすて給うや、と十字架の上で叫びに叫びつづけたおかげで、お前はどうや、『復活』した。だがイエス、そのときお前は、主よ、主よ、なぜにわれを生きものを殺し食わねばならぬ「なんら愛なき怖ろしき」罪人としてつくり給うや、と問い質さなかったのだ。

この引用だけだと、人間中心主義的な西洋の宗教観を批判していると思われるかもしれないけれど、釈迦を弾劾することで東洋的な宗教観を称揚しているわけではないことが続いて語られる。

宗教において救われたいと願う人間のエゴイズムを、ある意味突き詰めて、ある意味ユーモラスに、暴露しているようで、面白かった。何処まで本気なのか分からないけれど、多分埴谷さんは本気だったんじゃないかなあという気がする。

埴谷雄高を知ったのは、高橋和巳経由だった。高橋和巳の作品で語られる革命の不可能性とロマンティシズムに痺れて、その延長として、埴谷を読んでしまうと、はて、革命は何処で語られていたんだろう?となってしまう。

埴谷雄高における“革命”とは何なのか、次に読み返す時にはそれが少しでも感じられたら良いなあ。