人を配慮するデザイン

IBM UX Communityを愛してくださる読者の皆様!

こんにちは。

IBMのUXデザイナー、ヒョンミンです。

最近「デザイン倫理」という言葉に深く興味を持ち、IBM UX DAY!で「デザイン倫理」について発表し、深める時間を持ちました。その一部の内容をご紹介したいと思います。

UXをやって行く者としてユーザー体験をいかに良くするのかを常に考えていますが、倫理的な観点から見た時どうなのか?についてはUXほど深く考えたことがあまりないと思ったので、非常に重要な時間でした。

既にデザイン倫理について研究をしている方もいらっしゃると思いますが、この記事を通じて是非デザイン倫理について考えて見るきっかけになれば良いかなと思います。

人を配慮するデザイン倫理

まず、デザイン倫理って何でしょうか。この方はデザイン倫理の第一人者であるミュールデザインの創業者でもあるマイクモンテイロさんですが、彼はこう言っています。

「デザイナーであれば、いやどの種類の技術を持った人であれ自身が世に出したものについては責任を持つべきた。あなたがデザインした製品が他人に被害を与えるのであれば、それはあの人を損害を与えたのと同じだ」。

また、彼は10つのデザイン倫理宣言文を提示していますが、内容を見るとデザイナーが与える影響力って非常に大きいのでマインドセットをしっかり持つべきであることが分かります。

01. デザイナーは何よりも人間である。

02. デザイナーは彼らが世の中に出す全てに責任がある。

03. デザイナーは形より影響に価値を置く。

04. デザイナーは雇用主へ労働だけではなく、助言を提供すべきである。

05. デザイナーは批評にオープンマインドになるべきである。

06. デザイナーはユーザーと聴衆を知るために努力すべきである。

07. デザイナーは例外と極端を信じてはいけない。

08. デザイナーはプロフェッショナルコミュニティの一員である。

09. デザイナーは多様性と競争にオープンマインドになるべきである。

10. デザイナーは自己反省の時間を持つべきである。

我々が設計するアウトプットが誰かへ心を痛ませることも可能ですし、間違った方向性に導いてしまうこともあり得るため、責任感をしっかり持って正しい専門家になるべきであることが理解できます。

さらに、デザイナーの社会的影響力は非常に大きいため、倫理的な観点の考慮にも大きく責任が付いて来ることも忘れては行けないです。

このように倫理的な観点は一つに偏ったことではなく、人々の多様性を理解し考えて行くことが重要であることが分かります。ですので、「誰かを配慮すること」と同じ脈略ではないかと思います。

「誰かを配慮するデザイン」、「人を配慮するデザイン」。

今までUXデザイナーとしてサービスをユーザーにいかに配慮すべきなのかについてリサーチをしてきましたが、まだまだ人々が持っている多様性を理解するのに足りないのではないかと感じます。

そのため、良いデザイン、もっと考えるべきデザインを多く見て、新たな経験を多角から得て、多様性を理解することを常に心がける必要があると強く感じます。

良いデザインの事例

人を配慮するデザインとして良い事例をいくつか紹介できればなと思います。

LEGOの頭

一つ目は、「LEGOの頭」です。有名な事例ですのでご存じの方が多いと思いますが、LEGOの頭には穴が空いています。その理由が子どもが飲み込んでしまう事故が多く発生することで、飲み込んだとしても頭の穴を通じて呼吸ができるように考案されているということです。

非常に人を配慮するデザインではないかと思います。

ここで考えられる課題は「子どもが飲み込んでしまい呼吸ができない事故が発生する」ことですが、子どもって何でも口に入れちゃう行動を考えた時、いかに口に持っていかないようにするのかという表面的な部分ではなく、飲み込んでしまった時いかに最悪の状態を防ぐのかの本質を良く理解したデザインと思います。

Pimoji

二つ目は、大学生が作った「Pimoji」という薬のデザインです。私はこれを見て感動しました。ユーザーを非常に理解して作ったアイディアと思いました。

この薬がデザインされた理由は、お年寄りの方が薬を飲む時、老眼や記憶力低下により薬をしっかり区別できず間違って飲んでしまうことが発生してしまう点の課題に着案して作ったそうです。

自身の病気に関わる器官を形にした薬なので既存の薬のように同じ色が重なっても形で区別ができます。

今までのいろんなアイディアがありましたが、一般的なアイディアを見ると、IoT技術を利用し事前に薬箱に分けておいて飲む時間になったらアラームで教えてくれるソリューションや薬カレンダーもあります。間違って飲むことを防ぐことはできますが、事前に薬を入れたりアラームの設定をしたり導入や運営に誰かのお手伝いがなければお年寄りは苦労を感じるシーンが発生します。

もちろんPmojiのアイディアはルール化や同じ器官の複数の薬の場合どうすべきかなど課題がありそうで商用化には苦労があるかもですが、人を配慮したデザインのアプローチとして奇抜であると思いました。

もっと考える必要があるデザイン事例

では、逆に人への配慮をもっと考える必要がある例も紹介できればなと思います。全て実際の例ですが、ストーリーは脚色してみました。

知り合いかも

一つ目は、ソーシャルメディアの「知り合いかも」という機能です。最初この機能が出た時、周りから「なぜ、この人を勝手におすすめするのかがわからない」もしくは「なぜ、自分が他の人に勝手に勧められているのかがわからない」という話を聞きました。

今はOn/Offできる機能が付いているので悩みを防ぐことができますが、今だにOn/Off機能を認知していない人には疑問として残っています。

この機能の理想は普通想像できなかったタイミングで知人に出会えることができる体験です。

それでは、あるストーリーを見てみましょう。

19歳、大学生、女性、Aさん

今年大学2年生になるAさん。

Aさんは中学時代ひどくいじめられた。辛くて辛くて自殺まで考えたこともある。辛かった時代を何とか乗り越え大学生になり、地獄だった過去から離れ新たな人生を生きようとしている。中学時代に仲良かったか何人かの友達と連絡を取っている。辛かったけど今は大丈夫と思いたい。なぜなら、これから新たな人生が待っているからだ。

(1年後)

ソーシャルメディアからいきなりDMが殺到する。中学時代に私をいじめた子たちだ。地獄だった中学時代の思いが浮かび始める。トラウマが始まる。怖い。怖い。。。

ストーリーが極端すぎと思いますか。2021年、小中高等のいじめ認知件数が約61.5万で過去最大だったそうです。

これは、人を配慮するデザインと言えるのでしょうか。

1年を振り返る

二つ目は、ソーシャルメディアで自分の1年を振り返られる「1年を振り返る」という機能です。

2014年に初めて出ており、無意識の中で忘れていたある日の思い出を振り返りながら楽しませることが理想体験です。

それでは、このストーリーも見てみましょう。

38歳、会社員、男性、Bさん

僕は愛しい子どもを亡くした。やっと4歳だ。僕らの夫婦は辛くてお酒がなくてはならないほど毎日を生きている。妻はもっと辛い気持ちを抱いている。ある日、ソーシャルメディアからアラームが届いた。去年の今日撮った愛する僕の子どもの写真がパーティパータンのデザインに囲まれて「あなたの1年を振り返る!これが今年のあなたの姿だよ!」と書かれているメッセージだった。私たちをあざ笑っているようだ。辛くて悲しかった。僕らのように1年が幸せではなかった人は多くいるはずだ。

これは、人を配慮するデザインと言えるのでしょうか。

カメラのフィルター

最後は、あるカメラアプリの「フィルター」機能です。

カメラアプリでは自分の顔で全く異なる顔を作ってくれるフィルター機能があります。

この機能は自分のコンプレックスを無くしてくれたり楽しみを感じるようにします。

しかし、楽しさを超えて美しく変わった自身を顔をみてそのままに変えたいと思う欲求が強く生まれ始めました。

整形をするためにカメラアプリで撮った写真を持って整形外科に行きます。

そのまま整形して欲しいお問い合わせが殺到します。これは一つの流行になってしまい社会的問題になってしまいました。

これは、人を配慮するデザインと言えるのでしょうか。

人を配慮するデザインでもっと考える必要がある事例として上げてはいますが、各自の価値観は異なるため何が正解なのかは分かりません。しかし、上げた3つの例でわかるように我々デザイナーのアウトプットが誰かを苦しませたり、社会問題を起こすのはあり得ることです。

また、理想的なシーンだけを考えてしまうと裏に隠れている面に視野が届かないリスクにも繋がります。

そのため、我々に大きな責任があることを認識し、人を配慮するデザインというのは何だろうかと深く理解してみる必要があるのではないかと思います。

人を配慮を理解する方法

それではいかに理解できるでしょうか。いくつかの方法を紹介したいと思います。

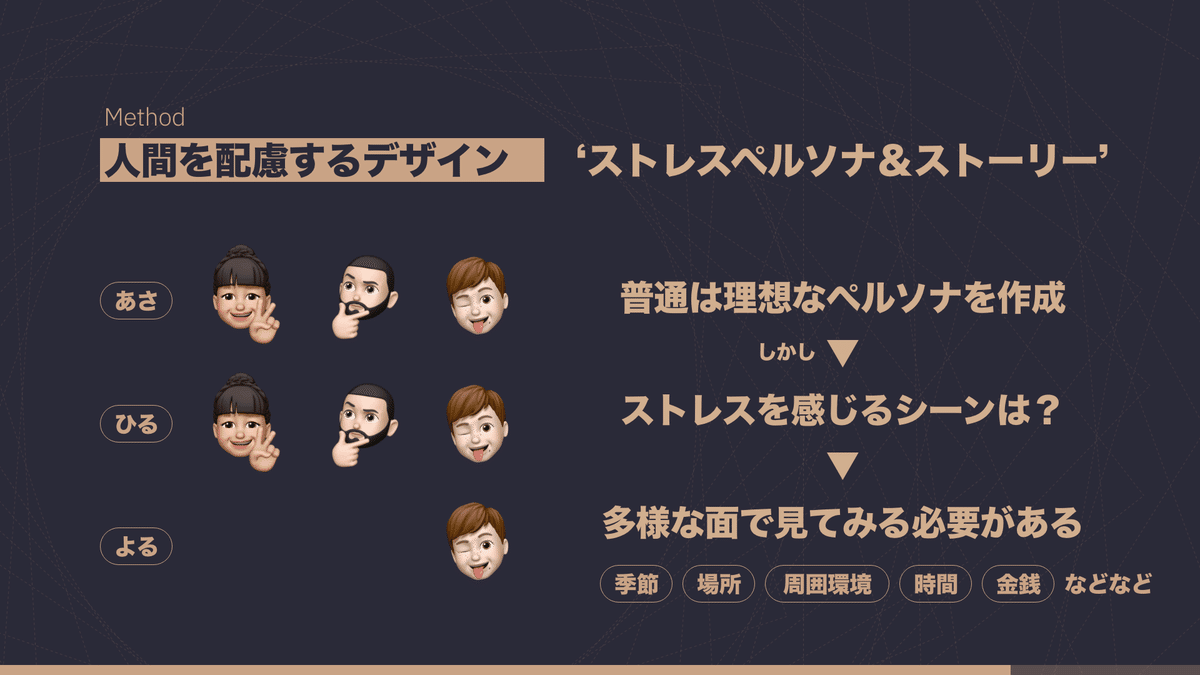

ストレスペルソナ

一つ目は、ストレスペルソナとそのストーリーを作ってみることです。

ペルソナにはプライマリーペルソナ、セカンダリーペルソナ、追加ペルソナ、カスタマーペルソナ、アンチペルソナ、エッジペルソナなどが存在します。

プライマリーペルソナの課題を解決するのは重要でありますが、あまりにも理想的な未来だけを視野に入れて作ってしまうケースが多くあります。

プライマリーペルソナを含めユーザーがストレスと感じるシーンを確認する必要がありますが、そのシーンがどの部分に悪影響を与えるのかをストレスペルソナ(*)とストーリーを描いてみると役に立ちます。

(* ストレスペルソナはストレスケースをペルソナに変えたことです)

時間帯、季節、天気、場所、周囲環境、金銭など重要なコンテキストにペルソナとストーリを入れてみることでそのペルソナのストレスを確認することができます。

さらに各ストレスに対してサービスの軸に当てはめ緊急度や優先順位を測ることである程度の基準を決めることができます。

Judgment Call

二つ目は、Microsoftがチームワークで利用するJudgment Callといういうメソッドを活用してみることです。

Judgment Callはステークホルダー観点でサービスをレビューすることになるため、サービスを設計するタイミングで活用してみると倫理的な側面を深く把握でき、リスクを未然に防ぐことができます。

例えば、シェア自転車サービスの場合、単純に自転車を提供する企業側と自転車を借りるユーザー側だけが存在している訳ではありません。

区域ごとに自転車を管理する人、事故対応を行う人、故障を処理する人、自転車駐輪場を掃除する人、ユーザーが困った時すぐ対応する人、道を歩く人、車を運転する人など多くのステークホルダーが存在します。関連性の強弱はありますが、多様な立場や性格を持ったステークホルダーを置いてシーンを考えることで倫理的に起こり得るケースを把握することができます。

サービスをレビューする時は、Microsoftが決めた6つの倫理法則である、公正性、セキュリティ、信頼性、透明性、包容性、責任性で評価を進行し5つの星点(1つ:悪い、3つ:普通、5つ:完璧)とレビューコメントをつけ、アウトプットを出すことになります。

やり方ははウェブページに詳しい書いていますのでご参照ください。

※ Microsoftのウェブページでkitをダウンロードできるので必要に応じて活用できます。

さいごに

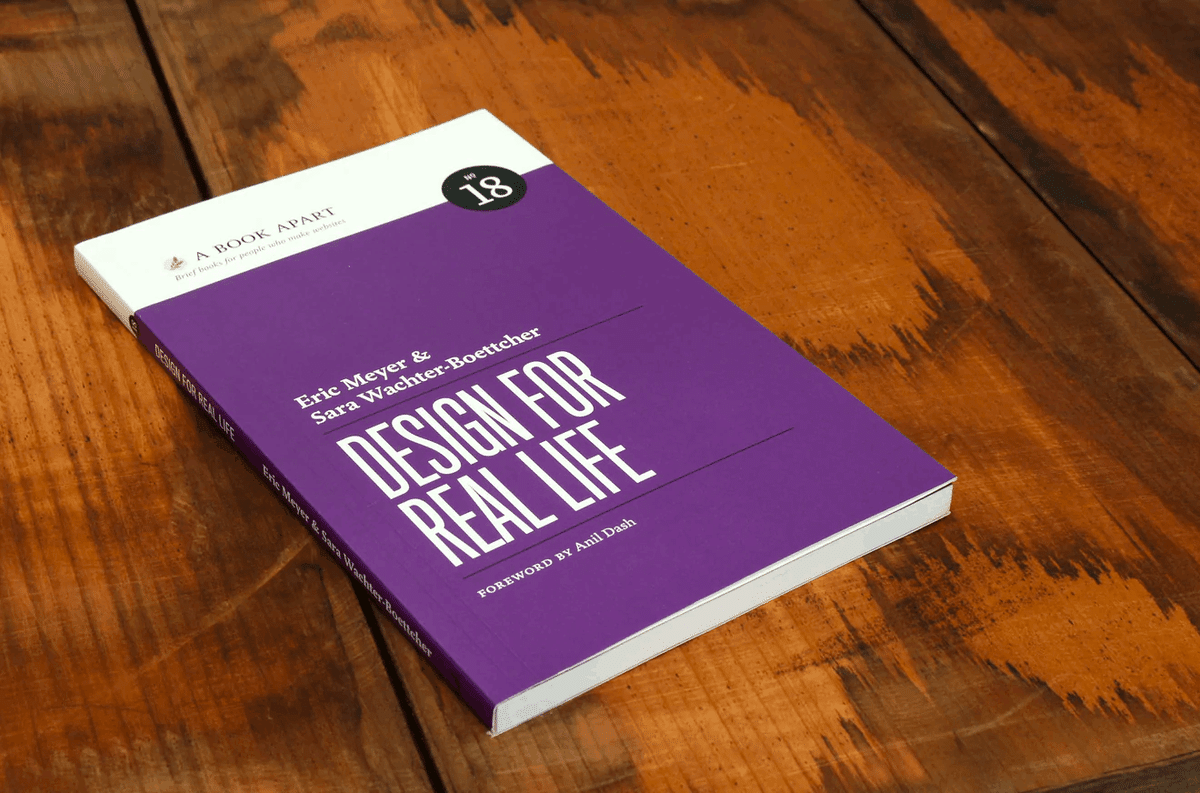

私も既に3回程度読みましたが、人を配慮するデザインを考えるのに役に立つ書籍を紹介して記事を終えたいと思います。

Eric A. MeyerとSara Wachter-Boettcherが執筆した「Design for real life」という書籍になります。

多様性を持ったユーザーをいかに考慮すべきか、各シナリオに対する対応、サービスを作っていく時のプロセス、人を配慮する観点でどのような意思決定が必要なのかなど、アウトカムを出していくのに重要なポイントを得ることができると思います。

※当アカウントで発信する情報は会社を代表してのコメントではありません。

キム ヒョンミン(宣伝)

社内UX勉強会の講演や社外登壇をやっています。

たくさんのネタを持っています!

是非、お問い合わせもしくは呼んでくださいー!

uxerrrrrr@gmail.com