ゼノフォビアに関する考察②ー潜伏キリシタンの歴史から探るー

最近の経験から記す。

2024年は、思えば潜伏キリシタンの歴史に触れることができる地に遭遇した1年だった。

偶然なのか、必然なのか分からないが。

まず初めに遭遇した地は、キリシタン殉教の地である島根県・津和野だ。

ここにある光琳寺という寺に長崎県浦上地方のキリシタン153人が収容され、藩に改宗を迫られた。改宗に応じないものには拷問。

そこで37人もの人が殉教した。

時間的に実際に光琳寺に行くことはできなかったが、駅の近くにある津和野カトリック教会に出向いたことで、悲惨な歴史があることを知ることができた。

皆、痛々しい事実を見ると心が痛くなるから見て見ぬふりをするものだ。私もそのうちの一人である。高校のとき、日本史をあえて選択しなかった理由は日本にこのような悲惨な歴史があることを知りたくなかったからかもしれない。

と雑談はさておき。

2つ目は、長崎県・五島列島にある奈留島だ。

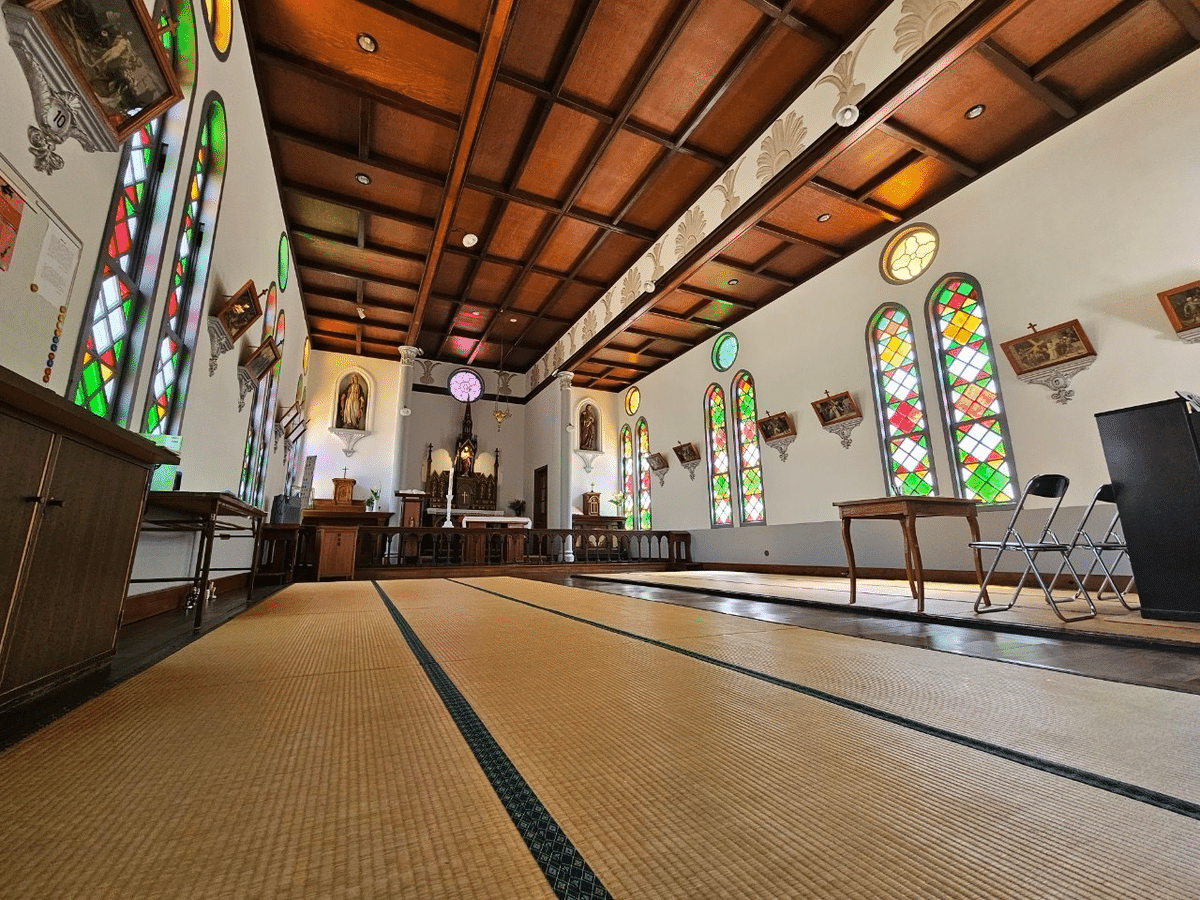

奈留島には江上天主堂というカトリックの教会がある。

ここには、友人の結婚式に行った際に出会った地域おこし協力隊の方のつてでくることができた。

潜伏キリシタンの一部は奈留島の人里離れたところに移住し、自分たちの信仰を守り続けた。解禁後はカトリックに復帰し、潜伏の終焉として江上天主堂を建てた。

長崎には他にも潜伏キリシタンの歴史を知ることができるカトリックの教会がたくさんあるが、全部まわりきるには時間が必要そうだ。。。

この体験から学んだことは、キリシタンたちは命をかけて信仰を守ったということ。感じたことは、守り続けることの難しさ、つらさ、葛藤。。。

潜伏キリシタンの歴史は、今を生きる私たちの生き方にも影響を与えてくれるような大切な遺産であると思いました。

前ぶりが長くなりましたが、ここからが本題です。

いま私たちは、なにも考えずに生きすぎではないだろうか。

自分の利益に目が眩みすぎていないだろうか。

私は、それが日本の宗教意識の発展を滞らせてしまっている要因ではないかと考える。

日本人が本当に自分自身の精神の根幹に神道を宿らせているのならば、潜伏キリシタンのような迫害やゼノフォビアは生まれないのではないだろうか。(少しスピってきた…)

考察ではなく仮説になってしまったが。

潜伏キリシタンの歴史は、歴代のローマ教皇をはじめ、世界的にも注目を集めているようです。

多様性を受け入れること、ゼノフォビアにならないためには、日本人が知らなくてはならないことは以外と身近にあることなのではないかと思いました。