私のお茶の修業歴/石の上でも三年

茶道の世界では、5月になると、「風炉」を使ってお点前を行うようになる。

先月までの半年間、まったく置く位置が違った「炉」でお稽古をし続けてきたため、いきなり「風炉」に切り替えてしまうと、困惑が生じても仕方がないこと。

しかも、3月から新しく許状が降りたことで、この頃ずっと「行台子」のようなかなり上のお点前ばっかりで、ふっと基礎の平点前に戻ると、心細いばっかり。

それだけでなく、プライベートでもこの間2週間、論文のインタビューで休みが重なり、徹夜することもよくあった。お稽古に出かける時も、脳味噌が溶けたような真っ白状況が続いていた。そんな感じでいろいろ不安を抱えながら、おそれおそれと襖の前に扇子を置き、今週分のお茶の世界にねじり込んだわけ。

私のお茶の修行歴

私の茶道修行は2021年の5月から始まった。

本当は4月のはずだが、2021年はまだコロナの二年目。それでも、ロックダウンなどが繰り返される中、なんとかでお稽古でき、至極幸いに思う。けれどやはり影響がないわけじゃない。予定の半年・20回のコースが、数回を減らされ、本格的に始まったのが5月に入ってから。よって、2024年の5月の時点で、私の茶道人生がちょうど3年間が経った。

石の上にも三年。

3年も経ったから、時間の重みはちょっと重なった方かなと。特に、目まぐるしく変化する中国社会の親族と友人から見れば、3年も何かを続けているのは「すごい」とばっかり言われる。ただ視点を日本に変えると全く様相が違う。ことごとく、茶道の世界においては、「10年やってもまだベービーだ!」のような言葉はよく耳にする。だから、三年なぞや、全然大したことのない時間の尺。

かつ、私は中国の出身で、それが今のようにオープンした場で、日本の「茶道」について何かを語ることに、「冒涜」を感じてしまう人も少なくないかもしれない。少なくとも、私が「茶道」を始めことで元旦那一家から猛烈な反対があった。その理由も、私なぞで日本文化を「冒涜」してしまうことを懸念していたようだった。論争は1ヶ月以上も続き、結果的茶道に関して、私の「勝ち」になったが、それが後日の婚姻の「失敗」に繋がったのかもしれない(笑。

スタート:裏千家 ホテルで学ぶ「初心者のための茶道教室」

日本の数多くの茶道流派の中、私が学んでいるのが裏千家。

何事も「系統的」に学びたい性で、入門まで実は2約2年前から教室探しを始めていた。デパートの立礼式茶道や、または何人もの茶道の先生と交際があって、ちょっとした茶会の体験もしたものの、なかなかしっくりこなかった。

なぜなら、それまでの「茶道」が自分の中、学問としての全体性が捉えできなかったからだ。しかし、何人もの知人の奥様方から、「日本のお嫁さんになった以上、お茶を習った方がいいわよ」「茶道が日本文化のすべてが凝縮しているわよ」といった高いコメントを何回も伺うと、やはり興味が沸く。

それが最終的に辿り着いたのが、裏千家の全国の老舗ホテルで開催する「初心者のための茶道教室」だった。

選ぶポイントは下記のように、3つあった。

①学校の一学期のように、半年みっちり勉強できるところ

②ちょうど家の近くにホテルがあって、しかも御三家の老舗ホテル

③料金は透明で、雑費が生じなく、許状ももらえるところ

結論から申し上げると、とても期待通りだった。

私が通っている稽古場(茶室)はホテルオークラの「聴松庵」。

講師が四人で、受講者は約10人、二クラスに分けて稽古することになっている。

また、男女の比率が1:9で笑った。

因みに、その期の外国人も1:9で、私一人だった。

正座はできないが、参加者の20〜30代の日本人もみなできないので、一緒に先生に甘えて、茶を点てるのを待っている間、足を延びてもらった。

何より、三四人で二人の先生も付くので(大抵欠席者が出る)、細かいところが色々聞けて、本当に楽しい勉強ができ、知欲が十分に満たせれた幸せが感じた。

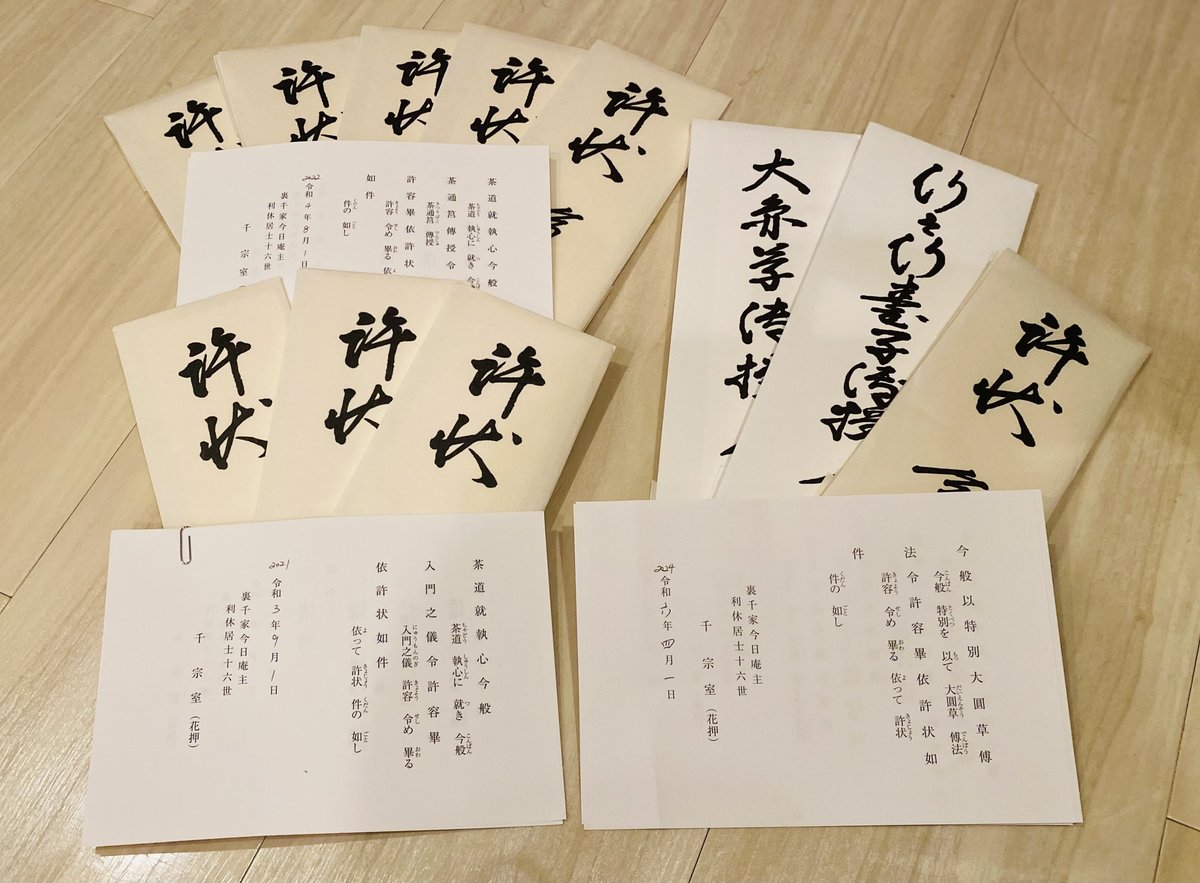

ロックダウンのせいで、20回のコースは最終的17回しかできなかったが、全勤で、かつ最初から最後まで着物で参加したのも私で(着付は2019年の秋から習っていた)、満足げに2021年の10月6日に裏千家の「入門」「小習」「茶箱点」の三つ許状をいただいた。

半年もあれば、もう十分勉強できて、これで卒業かと思いや!

やはり甘かった!

頑張った半年は、たったの「入門のお許し」レベルで、まだまだ門前に止まった状態という事実を知った時、思わず失笑した。

そう、本当の修行はこれからなのだ!

道場探し:表千家?裏千家?日本家屋?

初心者教室を出た者の中、ほんの数人しか継続の意を示さなかった。四人の先生の教室に通ってもいいが、時間と場所が合わないことで、最終的もう一回稽古場を探すようになった。

幸いもう今日庵(淡交会)の会員になったので、今日庵のホームページに全国の講師と教室の情報があるため、そこに載っている家近な稽古場を選んで見学して判断すればいいだが、外国人として、茶道のような伝統芸に対し、無性に「日本家屋」のイメージが湧き、いわば「見た目で入ってしまう」ような浅はかな気持ちが主導した。

そこで最初に見学したのが、母校の早稲田大学の裏にある「茶の湯 雪後軒」だった。日本家屋といい、伝統をこだわって物知りの宗牛先生といい、最高な稽古場だが、流派がなんと表千家だった。

日本の茶道にはいろんな流派があることは前から知っていたが、正直、何が違うのかが全く分からなかった。殊に、表千家と裏千家は名前が近く、大差がないであろうとタカを括った。

しかし、2回も見学した後、断腸の思いで表千家を諦めた。そのわけについて次回に残す。

雪後軒を諦めてから、大人しく裏千家のホームページを頼って、家を中心に稽古場を探した。正直、ちょっと落ち込んでいた。しかし、茶道は身体的なもので、早く稽古を続かないとすぐ水に流されてしまうことを恐れていたため、ちょっと急足になり、一軒目の見学で、入門を即決した。

茶道の先生といえば、古風で年配の女性のイメージがしがち。私はこのタイプの女性に敬意を抱くが、苦手意識があって、距離を置きたくなる。なぜなら、日本人の「モノをはっきり言わない」性格で、細かいコミュニケーションにいちいち精神を使いたくない。しかし、今度師匠になる方は、まんまそのタイプだった。

幸いに、師匠は裏千家の名誉教授であり、古風で年配かもしれないが、ものをはっきり言うタイプな性格。しかも、日本人の中で珍しく怒鳴える人で、ちょっと変かもしれないが、「怒鳴られる」こそが「鞭撻」で、学べると思って重宝したい!

こうして、二年半の間、私は毎週着物で麻布山を越え、茶道のお稽古を通うようになった。そして、裏千家の公式ホームページの修行目安の通りに、順調に許状も降りた。

特に、「引次(ひきつぎ)」という許状は、取得することで上級(助講師)の資格が得られ、所定の手続きを経て、弟子の許状申請(取次)を行うことができ、教授者となることができるため、許状を手に取った時、師匠から「これで、教えられますね」とにこにこに言われた。

私の職業は、中国語講師。2007年上海で日本人駐在向けの中国語家庭教師からスタートして、今ではもう14年の教育歴になる。本も数冊出し、教えることに対し、全く抵抗はないが、茶道の先生になるのは、もう少し先に置きたい気持ち。なぜなら、2023年で私はもう一回大学院に戻り、今年は修士論文と博士課程の進学試験に臨み、傍らに、中国語と国語の教職免許も履修していたからだ。

修士論文

博士入試

教職課程の単位34

中国語科の単位13

国語科の単位28→(2024年新規追加)

こうしてリストアップしてみると、自分もちょっと怖くなった。特に、修士論文と博士入試のことを思い出すと、眠れない日々が続いていた。

昔早稲田の同期に、不眠症に困っていた子が居て、よく不眠症の悩み相談にされたものの、あの時、全くと言えるほど共感ができなかったが、なんと、10年後の今、自分も不眠に悩まれるとは、なんという皮肉。

幸い、修士論文と博士入試はまだ自信がないが、教職の単位はもう今年度で一段落になるので(二年間で100単位以上履修した)、来年になれば、だいぶ気が楽になるのであろう。「その時になれば、日本の茶道に興味を持つ中国人を2、3人集めて教えてみますよ」と、そう師匠に返事した覚えがある。早くそんな日が来るように願うばっかり!

2024年5月22日、慶應義塾大学(三田)にて