コハモグリ類の幼虫はいかにして葉を折り曲げるか?―リーフマイナーの蛹室形成の物理―

葉の折り曲げの謎

ミカンコハモグリPhyllocnistis citrellaという蛾がいる。開張(翅を広げたときの幅)が5 mmほどしかない大変小さな蛾である。

開張5 mmほどしかない。この大きさだと展翅標本を作るのは本当に大変。。

上記の写真だと分かりにくいが、翅に金属光沢があり、銀細工のような美しさがある。美しいとは言っても、本種はミカン科樹木の害虫で、ミカン農家にはミカンハモグリガの通称でよく知られている。本種は幼虫も当然ながら微小で、終齢でも体長3 mmほどしかない)。幼虫は、ミカン科植物の葉の内部に潜るリーフマイナーである。幼虫は葉の表皮直下潜り、植物の組織液を吸汁して成長する。本種に寄生された葉には、蛇行した潜葉食痕(マイン)が見られる(下図)。

レモンの葉の表皮下にいる幼虫が透けて見える。

さて、このミカンコハモグリを含むコハモグリ類(Phyllocnistis属)には、個人的に大きな謎があった。この仲間の幼虫はすべて、蛹化するときに葉の縁を小さく折り曲げて蛹室を形成する生態があるのだが(下図)、これを物理的にどうやっているのか、想像がつかなかったのである。

ツタの葉の縁が小さく折り曲げられている。

これも同様に葉の縁のみ曲げている。

上の写真を見て、葉の縁のみを小さく折り曲げることの物理的な難しさが想像できるだろうか?自分が疑問に思ったのは、縁のみを小さく折り曲げようとすると、相当大きな力を要するのではないか?ということである。例えば、下図に示したように、画用紙くらいの厚さの紙を大きく曲げる場合と、縁のみを小さく折り曲げる場合を想像してみると分かると思う。

縁だけを折り曲げようとすると、テコが効かないので、けっこう力を加えないと曲げるのは難しいだろう。

蛾の幼虫で、葉を折り曲げて蛹室を形成する種は多い。蛾の幼虫は一般的にどのように葉を曲げるかというと、葉に糸を付けて、引っ張りながら糸を張っていくのが普通である。下図は、たまたま見かけた、イモキバガHelcystogramma triannulellumがヒルガオの葉を少しずつ曲げている様子である。

幼虫は頭部を左右に振り、糸を少しずつ引っ張りながら張っていく。この動作を繰り返すと、葉が主脈を折り目として少しずつ折れ曲がっていくわけである。では、コハモグリ類も同じ方法で葉の縁のみを小さく曲げられるかといういうと、これが難しい。幼虫の大きさが体長3ミリ程度と小さ過ぎるため、出せる力もその分弱くなる。また、この方法で縁のみを小さく折り曲げようとすると、テコでいうところの支点(折れ目)と力点(糸を掛ける場所)の間の距離が小さ過ぎるため、曲げるにはその分大きな力を要するのである。この辺を考慮して力学的な単純計算をすると、コハモグリ類の幼虫はイモキバガの数十倍の筋力を持っていることになってしまう。それは到底考えられず、何か別の工夫をしていると考えるのが自然だろう。

ヒントは表皮にあり

さて、いかにして葉を折り曲げているか?蛹室部分の表皮を剥がして中を見ても、糸を掛けたような形成はまったく見当たらないので(下図)、上記のように、単純に糸を張っているわけではなさそうである。

ここで気になったのが、蛹室部分に被っている葉の表皮である。上の写真の蛹室の表皮を破る前の様子が下図である。

葉の表皮は、蛹室周辺部分から連続しており、蛹室部分で引きつれて皺が寄っている。別の例として、テイカカズラに潜る同属不明種の蛹室の拡大写真が下図である。

上の写真の例は、まだ縁の折れ曲がりがまだ浅い段階のようである。この例でも、蛹室部分に向かって葉の表皮が引きつれているのが分かるだろう。

ここで不思議なのが、葉を折り曲げたときに、葉の表皮が浮き上がっているように見えないことである(下図)。

幼虫は葉の表皮の下に潜っており、蛹化するためのスペースを確保するために葉を折り曲げるわけだが、単純に折り曲げると、上図のように、その部分の表皮がダブついて浮き上がりそうだが、図10, 11の写真を見ると、全然そうなっていない。寧ろ、表皮は蛹室部分で均等に縮んでいるように見える。この辺にヒントがありそうである。

ヤマトキンモンホソガの蛹室

上記まで観察しても、どうやって葉を折り曲げているのか分からなかったのだが、解明の糸口は、ヤマトキンモンホソガPhyllonorycter japonicaの蛹室の観察から得られた。ヤマトキンモンホソガは、コハモグリ類と同じホソガ科に属し、山中でイヌシデに寄生している幼虫を見つけることができる。幼虫は,葉の中央にテント状のマインを作る(下図)。

蛹化時には、このテント型マインがそのまま蛹室となる。上写真の幼虫を葉ごと採集し、飼育下で成虫が羽化した後のマインの様子を下図に示した。マイン部分の表皮が縮んで、葉がやや折れ曲がっているのが分かる。

マイン部分の葉の表皮を剥がして折り返し、表皮の裏側を観察すると、主脈に垂直な方向に高密度に糸が張り巡らされ、表皮が細かく折り目を付けられて蛇腹のように縮んでいることが判明した(下図)。これを見て、コハモグリ類がいかにして葉を折り曲げているのか、ようやく理解することができた。

仮説

筆者が思いついた仮説は,以下のようなものである。

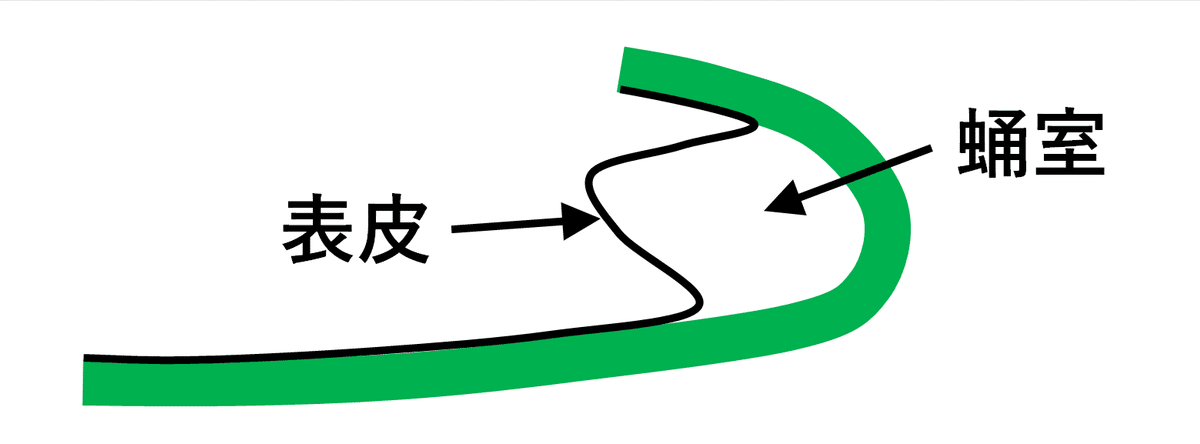

0) 幼虫が潜っているマインの部分では、葉の表皮が剥がれて浮き上がっている(下図)。

1) マインの内部にいる幼虫は、蛹室形成時に、表皮の裏側に同じ方向に糸を高密度に張り、表皮を裏打ちする(下図)。

2) 張られた糸は、最初はピンと伸びているが、時間の経過とともに収縮する。このとき、表皮は糸で裏打ちされているため、糸の収縮にともなって、表皮も皺を寄せて収縮していく。

3) 表皮が収縮する張力によって、葉が次第に折り曲げられる(下図)。

つまり、葉を折り曲げるにあたって、幼虫は自分の力で葉を引っ張っているわけではなく、糸の収縮によって発生する張力を利用している、という仮説である。このしくみならば、コハモグリ類の微小な幼虫でも難なく葉を折り曲げられるだろう。上述のヤマトキンモンホソガの蛹室は、コハモグリ類の蛹室の拡大版であって、おそらくこのしくみは、同様の蛹室を形成するホソガ科他種にも共通する性質なのではないだろうか。

この仮説が正しいとすると、蛹室形成時に、幼虫は表皮の裏側に一方向に糸を張る動作を繰り返すはずである。飼育下で観察すればよいのだが、タイミングを合わせて観察するのはなかなか難しい。たまたま遭遇できた、レモンの葉に寄生するミカンコハモグリと、ヘクソカズラに寄生する同属不明種のの蛹室形成時の様子を下図に示した。

いずれの幼虫も、図中に示した矢印の方向に頭部を振りながら、表皮の裏側を舐めるような動作をしていたのが観察できた。図19では、表皮は透明で滑らかなので、まだ作り始めたばかりなのだろう。図20では、表皮に皺が寄り始めており、幼虫も見えにくくなっているので、ある程度裏打ち作業が進んだ後と推察される。

糸収縮のしくみ

さて、上記の仮説を検証するには、本当に糸が収縮していることを確認する必要がある。糸が収縮するとして、どのように収縮するのでしょう?張った直後はピンと伸びている糸が、乾燥すると不規則な形に縮れるのだろうか?あるいは、本当に糸の繊維自体の長さが収縮するのだろうか?私の予想は前者だった。個々の糸の長さは変わらないが、それぞれ不規則な形に縮れていく。たくさんの糸が同時に縮れるため、結果として大きな張力を生み出すのではないだろうか。ちょうど、ゴム弾性のミクロなしくみを説明するエントロピー弾性の巨視的版といったイメージである。

そこでまず、蛾の幼虫がが出す糸の物理的な性質について、先行研究を調べることにした。調べると、特にカイコが出す絹糸についてはよく研究されているようである。この路線で英語でもいろいろ検索したところ、唐突に以下の論文を発見した。

Fitzgerald, T. D. et al., 1991. Leaf shelter-building caterpillars harness forces generated by axial retraction of stretched and wetted silk. Journal of Insect Behavior, 4(1): 21–32.

同論文のテーマは、蛾の幼虫のシェルター(蛹室などの構造物)形成行動の解明であり、蛾の幼虫は、自分が張ったが収縮する張力を利用して、葉を結合していることを実験的に解明していた。要は、私がこれからやろうとしていたことが、既に30年以上前に解明されていたわけである。こんなマニアックなテーマは自分以外誰も調べないだろうと思っていたが、世界は広いものである。

同論文では、ローテクだが巧妙な実験手法を用いて、シェルターを形成する蛾の幼虫が出す糸の張力や収縮率を測定している。同論文の結論の要点は以下の2点である:

1) 幼虫は、糸で葉を結合させるときに、糸を(ゴムひもを伸ばすように)伸展させながら張っている。伸展された糸が元の長さに戻ろうとして働く張力が、葉を結合させる力の大半を占める。このときの糸の収縮率は2–3%程度で、張力の大きさは、糸1本あたり30 mgw程度である。

2) 糸は水分の吸収によっても収縮する。吸湿による収縮率は10–80%の範囲で種によって大きく異なるが、シェルターを作る種の方が収縮率は大きい傾向がある。これは、シェルターを作るという生態を持つことによって、幼虫が出す糸の特性もそれを利するように進化した結果かもしれない。

同論文では、検討材料としてリーフマイナー型の幼虫は用いてなかったが、これらの結論は、コハモグリ類の蛹室形成にも当てはまるのではないだろうか。図16-18に示した私の仮説は、一応、大筋で当たっていたと言えそうである。しかし上述の通り、私は、糸の収縮は真っ直ぐに張られた糸が不規則に縮れるだけなのではないかと予想していたので、幼虫が自力で糸を伸ばしながら張ることによって張力が発生するというのは、大変意外であった。この場合、幼虫は、糸を表皮の裏に張る度に、自力で葉をごくわずかずつ引っ張っていることになり、表皮は、その張力を蓄積する装置として働いていることになる。糸が自然に収縮する作用を利用してはいるが、全面的にそれに依存しているわけではない、ということだろう。また、乾燥ではなく、吸湿によって収縮するというのも意外であった。リーフマイナーの場合、幼虫がいる空間は密閉されているので、常に高湿度な環境になっているだろう(図19のマイン内部にも水滴が見られる)。そのため、吸湿による糸の収縮の効果も、寄与が大きいかもしれない。

おわりに

今回の検討で、コハモグリ類がいかにして葉を折り曲げるか?という当初の疑問は、概ね解決に至った。本来、コハモグリ類の幼虫が出す糸でも本当に同様の性質があるのか調べるべきだが、まあ、たぶん合ってるでしょう。自分よりもはるかに先に、このマニアックな問題に着目して解明していたFitzgerald博士には、実に敬服させられるものである。蛾の幼虫のシェルター形成について、物理的な視点からの研究は、同先行研究以降もあまり多くないようで、依然としてニッチな分野である。身近な種でも、おもしろそうな問題はいろいろある。小蛾類の生態に興味は尽きない。

※

本稿について、詳細は以下をご参照。先行研究の実験手法についても解説しています。

齋藤孝明, 2024. コハモグリ類の幼虫はいかにして葉を折り曲げるのか?―リーフマイナーの蛹室形成の物理―. やどりが, (282): 17-23.