泣いた烏がもう笑う

「狩猟に同行させてほしい」

という依頼を受けることが増えた。

その日お連れしたのは、

ヨガのインストラクターのB。

仏教への造詣も深く、

行きの車の中では、

命をめぐる色々な話が展開するうちに

猟場に到着する。

一度行ってみたかった、車で走れる林道を目指す。

去年は途中が崩壊していたが今年は補修され、

入り口から出口まで走行可能になったと聞いた。

車がジムニーになったこともあり、

端から端まで、全容を見てみたかった。

ゲートに着くと、すでに車の轍がついている。

誰よりも早く入ろうと夜明けの少し前には到着したのだが、

それでも遅かったようだ。

落胆するが気を取り直して林道に入る。

ゆっくりと鹿の姿を探しながら走っていると

今度は後ろから車が追いついてくる。

ハンターなのか林業従事者なのか。

林業の方だったら、目の前で鹿は撃ちたくないなあ

などと思いながら走っていると、

案の定、道を横切る数頭の鹿。

車を降りて撃ちたい気持ちをこらえ、

沢筋に消えていく後ろ姿を見送る。

追いついてくる後続車。

ハンターだった。

「あっちに鹿逃げましたよ」

と教えてあげ、我々は先に進む。

その後しばらくは全く鹿に出会わない。

新鮮な足跡もあまり見ない。

ジムニーの走行性能を試してみたく、

その日まだ誰も入っていない

色々な林道の支線を走ってみる。

雪に覆われた下に、思わぬ大きな段差などがあるが、

なんとか超えて走って行けるのは

さすがジムニーの性能なのだろう。

山の上を目指して行けるところまで行き、

Uターンして戻ってきた時。

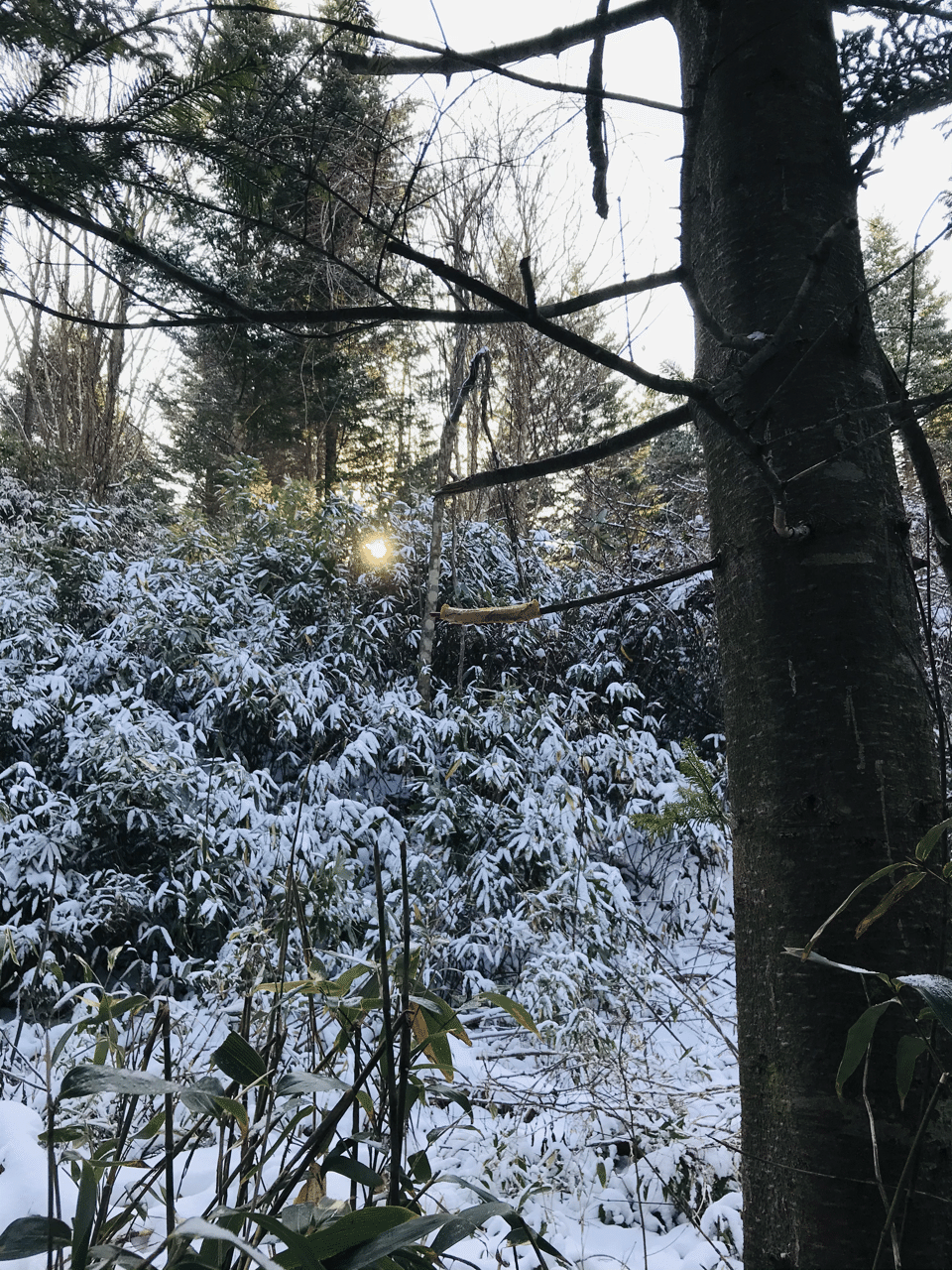

林の中に違和感を感じた。

ブレーキを踏み、目を凝らして暗い木立を見る。

トドマツのまっすぐな幹が立ち並ぶ中、

あの曲線とわずかに白く見えるのは鹿の尻だろうか。

Bに説明するが、全く分からないという。

双眼鏡を取り出してもう一度凝視すると、

木の陰からのぞいているのは確かに鹿の下半身だった。

上半身は木に隠れて見えない。

頭隠して尻隠さず、という状態で、たまにある状況だ。

鹿は完全に隠れているつもりになっているのか、

動かないことが多い。

このままでは下半身しか撃てない。

消化器系に弾を当てると

胃や腸の内容物が体内に出てしまい、

解体するときに大変なことになる。

車からそっと出て

上半身が見えるポジションを探ろうとしていると、

鹿が走り始めた。

母子だ。

少し走り、林の奥に入ったところで子供が止まる。

またしても頭は木に隠れている状態だ。

今年はなぜかこのパターンが多い。

見えている範囲でできるだけ前を狙って撃つと

もんどり打って倒れた。

まだ息のある子鹿。

止め刺しをしてみたいというBに

ナイフを入れる場所と角度を指示して見守る。

覚悟を決めたBがナイフを突き立てるが、

一度ナイフを引いてから勢いよく刺したため

角度が狂っている。

子鹿が「ビエェ」と泣く。

どうしていいか分からず固まっているBを押しのけ、

胸に刺さったナイフを返して動脈を切る。

止め刺しの時に鳴く鹿はあまり多くないが

子供の特性なのか、意識がまだ鮮明に残っていたのか、

子鹿は声をあげ続ける。

右手で、一刻も早くの絶命と放血のために

喉元までをナイフで切り裂く。

左手で、怯えた目を手で覆い

「痛いよね、ごめんね、ありがとうね」と声をかけ祈る。

同じ瞬間に全く逆のことをしている私の両手。

右手に握られたナイフは矛、左手で子鹿の目を覆うのは盾。

自分で殺しておきながら憐憫の情を抱くのはまさに矛盾で、

子鹿にとっては、そんな私がこの世の最後の光景となる。

可愛らしいつぶらな瞳に

私はどの様な存在として写っているのだろう。

声が次第に細くなり、静寂が訪れた。

全てを見守っていたB。

初めての狩猟体験で、

二人の子供を持つ母親でもある彼女にとっては

とても辛い時間だったに違いないが、

その辛さこそが彼女が体験したかったことのはずだ。

解体道具を取りに車に戻る間、

子鹿とBを二人きりにする。

心の整理がすぐにつくとは思えないが、

それまで命として見ていた鹿を

ここからは肉として扱わなくてはならない。

皮を剥ぎ、頭を落とし、肉片に分ける作業が待っており、

美味しい肉をとるには迅速さが肝要だ。

でもその前に、少しでも時間を置いてあげたかった。

様子を見て、子鹿のところに戻り、淡々と作業を始める。

肛門を抜き、胸から腹を割り、木に吊るして

肛門から喉元までの消化器と呼吸器を

ひとまとめに抜く。

気道をいつもの様に切り出す。

インディアンの師匠、キースの教えの通りに

風通しの良い木の枝にさす為だ。

空気が通ることのできなくなった気道を

山の風が吹き抜ける。

そのように、また鹿が息が出来るようになって

新たな命を授かることを祈る。

説明していると、Bの目から涙が溢れてきた。

いい枝を探して気道をさす作業は彼女に任せる。

キースが、解体において最も大切なこと、という行程を

きちんと咀嚼してもらおう。

解体が終わった。

時間はちょうど昼前。

腹が減った我々の目の前には、捌いたばかりの鹿肉。

その場の思いつきで、焼いて食べることにする。

天気が良く風もなく、焚き火には絶好のコンディションだ。

太い木を地面の上に敷いて火床を作り、

白樺の樹皮を敷く。

白樺は油を多く含む為、焚き付けには最適だ。

その上に、細い枯れ枝をたくさん積む。

白樺と細い枝の隙間に麻紐を10センチほどほぐして乗せ

メタルマッチで火花を散らすと一気に炎が上がる。

太めの笹を何本か切り、先端をナイフで尖らせ、

即席の焼き串を作り、ヒレ肉に刺す。

それを焚き火にかざすと、すぐにジュウジュウと脂が溢れ

香ばしい香りが立つ。

山で肉を焼くことは全く想定していなかった為

塩も持ってきていないが、

そんなことは構わずにかぶりつく。

べらぼうに旨い。

あまりの美味しさにBが歓声をあげ、笑い出す。

「泣いた烏がもう笑う」

感情の移り変わりが激しい小さな子供を例える言葉だ。

子鹿がBの一部となり、Bも子供に返ったのか。

あるいは、年齢云々には関係ないのかもしれない。

命を殺める悲しみと、それを自分の命とする喜びの混在。

様々な想いが目まぐるしく交錯する時にも

この言葉がぴったりだと思う。

本気で悲しいが、いつまでも涙を流し続ける必要はない。

本気で嬉しいが、いつまでも笑い続けるわけにもいかない。

泣いて、笑って。

それでいいのだ。

降り注ぐ陽光。

暖かな焚き火に

とてつもなく旨い肉。

テンションが最高潮に達した私たち。

「ウメー!」

「サイコー!」

いい歳をした大人が

腹の底から雄叫びを上げる。

なんだか楽しくて、楽しくて、

ゲラゲラと大爆笑する。

そして、

「アリガト〜〜!!!」

と叫んだ瞬間。

不思議なことが起きた。

それまで一切、風は無かったのに、

急に強い風が吹き始めたのだ。

トドマツの枝に積もっていた雪が吹き飛ばされ

キラキラと反射しながら舞う。

輝くベールに包まれた木立。

世界が美しい光に溢れる。

Bと顔を見合わせる。

「今、あの子が答えてくれてるよね」

「だね」

そしてまた、泣いた。