科学と技術の関係から考える科研費問題

0.おことわり

このnoteは、私が様々な機会に作った習作をネットの海に放り投げることで,自己満足することを目的に作られています。

一方で、あくまで「習作」として、自分なりにそれなりに満足する出来のものを放り投げられるようには心掛けているので、何らかのリアクションをくれるととても喜ぶかもしれません。

___________

今回の記事は、私が春学期に大学で受けていた授業である「科学技術基礎論Ⅱ」(佐野先生)の学期末レポートに一部改変を加えたものです。

「科学」と「技術」は歴史上別のものであった。確かに科学が技術に影響を与え、その逆もしかり、という現象はあったが、それでも我々の生活に関係してくるのは常に「技術」の側であった。

しかし、産業革命以降「科学」と「技術」の領域が急激に接近するなかで、「科学」は我々の生活にとっても近いものとなった。それに伴い、以前は文化的営みであった科学(ルネサンス期の偉大な科学者レオナルド=ダ=ヴィンチは文化史で習いますよね)は、国家や企業によって管理されるものとなり、また我々の生活に関わる様々な問題が発生するようになった。

原子力発電所は我々の生活に必要なものである。しかし、それはどこに建設するべきなのか?事故の際には誰がどのように責任をとるのか?そもそも原子力発電所の安全性はどこまで担保されるものなのか?

人工知能(AI)は我々の生活を豊かにしてくれるものである。しかし、我々はどこまで人工知能に依拠してよいものか?そもそも現在人工知能と呼ばれる機械学習はどれほど万能なのか?人工知能のシンギュラリティは起こり得るのか?我々の生活はどうなるのか?

科学研究には実験が不可欠である。しかし、動物実験、人体実験はどうして許されないのか?被験と同様、同意があればよいのか?「同意」がカギなら,安楽死はなぜ認められないのか?人間の遺伝子操作はなぜタブーなのか?

宇宙開発は誰が、どのように行うべきなのか?そもそも宇宙開発によって我々は恩恵を得られるのか?宇宙に移住することは現実的にあり得るのだろうか?

以上のような他愛も無いテーマについて、文系と理系が半々で混ざった環境でするディスカッションはなかなか楽しいものでした。やっぱり理系の発想ってたまに狂ってるから面白いんですよ(偏見)。

そんななか、科研費問題についてです。「日本の研究力低下は行政による基礎研究の軽視が原因である」ということをノーベル賞受賞者の山中さんや本庶さんが仰っており、実際私が見てきた大学の研究者も、二言目には「科研費が足りない!」と仰る方が多い気がします。

というわけで、実際の科研費事情はどうなのか、という話について適当に調べて、適当に科学政策に対する意見を宣ったのが本記事のベースとなったレポートとなります。ぜひ文部科学省と財務省の担当者の方には読んでいただきたい。

あと,当たり前ですが著作権はたぶん私に帰属するので剽窃はダメ。こんなの剽窃する人いないと思うけど念のため。

以下、レポートのコピペです。

__________

1. 科学研究費助成事業の概要

科学研究費助成事業(以下科研費と表す)とは,文部科学省が中心となって行われる,国家予算によって研究者へ助成を行う事業である。研究者の自由な発想に基づいて行われる学術研究を,全ての研究活動の基盤となり,科学の発展に寄与するものであるととらえることで,公募型助成事業にみられるようなタスクにはとらわれない,幅広い研究を助成対象としている。大学や研究機関の予算で行う研究と異なり競争型資金であるため,ピアレビュー審査が課されており,一定の研究水準が強く要求される。

科研費の一番の特徴は,日本の科学研究の振興のため,自然科学から人文,社会科学まで,特定の分野に限らず広く自由な研究が認められることにある。一般的な競争型研究資金は,国の政策目標に則って研究テーマが設定され,審査が行われるが,研究者の自由な研究を支えるためにこの事業は行われている。

若手研究,学術創成研究,新学術領域研究など,新たな研究者の育成や新たな学問を特に奨励する取り組みが行われているのも特徴的である。2019年度は,「科研費若手支援プラン」や,若手研究者の参加を条件とした「国際共同研究加速基金」の導入などが文部科学省によって提示されており,グローバル時代における若手研究者の育成が重視されている点がうかがえる。

2. 科研費をめぐる問題

A. 「基礎研究の軽視」の謎

科研費において,この問題は研究者が思っているよりは改善されているといってよいだろう。事実,2008年までは特定領域研究という枠が設置されており,社会的要請のとくに強い研究領域(がんなど)を特定した科研費の重点的配分が行われていたが,現在は廃止されている。審査項目として,2013年には「研究課題の波及効果及び普遍性」として,「科学技術、産業、文化など、幅広い意味で社会に与えるインパクト・貢献が期待できるか。」についての5段階評価が盛り込まれていたが,2018年には,「研究課題の波及効果」として,「本研究課題によって成果があがった場合、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が期待できるか。」についての5段階評価に変更されており,より,学術的価値を重視した選考が行われるようになっている。さらに,より学術的側面から公正に審査を行うため,科研費は文部科学省ではなく,独立行政法人の日本学術振興会が審査業務を行っている。ピアレビュー審査であり,専門分野の近い現役の研究者が審査を行う。

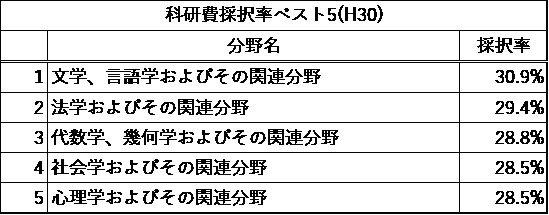

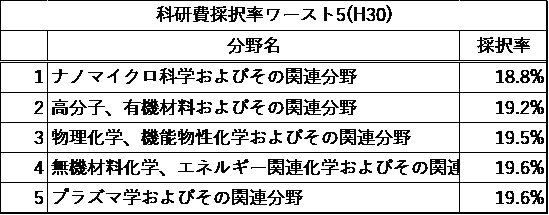

表1

表2

データを見てみてもわかりやすい。科研費は現在,A~Kの11の大区分と,それぞれ2~11の中区分,さらにその下位の小区分と別れている。2018年に新たに採択された研究の応募数に対する割合を中区分別に見ていくと,おおむね20%~30%の間にどの分野もおさまることがわかる。上の表1と表2に採択率を応募数に対する採択数の割合として計算し,そのベスト5とワースト5を,表にしたものがある。これを見る限りでは,採択率の高低と基礎研究か否かとの関係はほぼ無いように思われる。むしろ,金銭がかからないものは採択率が高く,大きな実験装置を要するものは,審査がより厳格になるため採択率が低いという,助成事業一般にみられる傾向とみなしてよいだろう。

以上の様に,科研費においては,基礎研究の軽視と言われるような現象が起きているとは明確には示されなかった。概要で示した通り,広く自由な研究が認められていると謳われている科研費では,選択と集中による配分がなされているとは必ずしも言えない。

一方で,科研費以外の助成事業で選択と集中が行われていることは事実である。文部科学省の競争的資金の半分ほどを占める科研費であるが,それ以外の戦略的総合研究推進事業や科学技術振興調整費などは選択と集中が公然と行われている。さらに,そもそも我が国の研究費(人件費を含む)は8割以上が民間負担によるものであり,民間では技術転用可能な応用研究が重視される。基礎研究が国家の助成事業を十分に得られない場合,構造的に軽視されがちな基礎研究や人文社会科学の研究はさらに疎かになってしまう。

また,競争的資金全般に言えることであるが,「限られた予算内」において配分しようとすると,学術的重要性や独創性に基づいてピアレビューが行われるとしても,”地味な”基礎研究よりも,”斬新な”応用研究の方が高い評価になってしまう傾向になることが容易に想像できる。名目上では選択と集中が排除されている科研費においても,意図せぬ選択と集中が起こってしまっている可能性すらある。

B. 採択率の低さ

科研費の採択率は,表1,表2で見るようにどの分野も25%前後にあり,低迷していると言わざるを得ない。倍率約4倍の審査を突破して科研費を得られる可能性を少しでも高めるために,研究者は『科研費獲得の方法とコツ』(定価3,800円+税)などのハウツー本を参照しつつ,自らの研究時間を削って申請書を書かねばならない。例えば,この本によると,研究者はまず,申請書の内容に最もふさわしい分野を選ばねばならず,その際に「コネや知り合いであると有利」なため,審査委員名簿を予め参照しておくとよい。考える際はPost-it®やマインドマップを用いると便利であり,申請書を書く際は,「審査委員のためにわかりやすく」書き,独創的な点および研究の意義を書く際のポイントとして,「本研究によって明らかになること(もちろんよい結果のことだけ)を,予想して書く」ことが重要である。もし不採択となっても,「わかりやすい申請書を作り上げていくことで,必ず採択される」から「これからも応募し続けよう」,と書いてある。本業の研究活動からかけ離れた書類作成の作業を行うことは,日本の大学に所属する研究者は研究活動以外にも学生の講義を担当していることが多いことを考えると,ただでさえ少ない研究者の研究時間が,無駄に損なわれているだけである。

また,科研費が採択されなかった場合,科学者は研究が困難となる実態がある。企業や公的機関では,研究費の3割程度を人件費が占めており,残りの7割を研究の経費に費やすことができるが,大学では研究費の7割程度を人件費が占めており,残りの3割しか経費に回すことができていない。私立大学は学費や私学助成金,国立大学は国立大学運営費交付金を得ており,ここから研究経費を捻出することとなっているが,実態としては人件費以外に資金を費やすことができていない。

近年の科研費が選択と集中を積極的に行わなくなった理由の一つとして,科学技術・学術政策研究所による報告がある。その報告によると,2000年代の学術論文の約半数が科研費の関与した論文であった一方で,論文数の推移をみると,科研費を得ている研究の論文数の増加では補完できないほど,科研費を得ていない研究の論文数が減少していることが明らかになっている。日本の研究は科研費頼みであることが明らかであり,科研費が選択と集中を行うことで,集中されなかった分野の衰退が起こりかねない。特に,選択と集中の対象が技術転用の可能性が高い応用研究であった場合,その対象から外れる基礎研究が著しく損なわれてしまう。応用研究は科研費以外にも,潤沢な資金力がある企業などからも研究支援が受けられるが,基礎研究は科研費が選択肢の大部分を占めるからだ。

さらに,採択率は3割と低迷しているが,実際に採択された科研費の充足率(申請額のうちの支給額の割合)も約7割と十分とは言えない。上にみたとおり,科研費で研究費が得られない部分を補填することが困難である実態があるため,研究者は予算の約7割の研究費で研究を行わないといけない。あくまで「助成事業」である上,限られた予算内で採択率の低迷を避けるためには「充足率」は仕方ないと言えるが,とはいえ科研費頼みの研究の実態がある以上,「充足率」が設定されることは確実に自由な研究を行う上で障壁になっていると言えよう。

3. 科研費問題の改善策

A. 諸外国の事例から検討する

このような問題は,我が国の文部科学省の政策における失敗と言えるのだろうか。諸外国,特に欧米先進国の事例から検討したい。

アメリカ合衆国では,文部科学省の様な大学や研究機関を所管する省庁が存在せず,縦割り行政が行われていないため,様々な省庁が研究助成制度を設けている。特に,第二次世界大戦期における軍産複合体の伝統から,国防総省が主に管轄する軍事産業が連邦政府の研究開発費の半数を占めている。非軍事産業は様々な助成金が存在し,それぞれ異なる特徴を持っている。エネルギー省や航空宇宙局(NASA)などが特定分野に対する研究開発を推進する一方,国立科学財団が基礎研究を中心とした医学以外の科学や工学への研究助成などを行っている。採択率は25%ほどであるが,基礎研究を重視する姿勢を明確に示している点で科研費とは異なる。また,ゲイツ財団などの民間財団による研究助成も積極的に行われており,日本も三菱財団などの民間財団による研究助成とは比べ物にならない大きな規模で行われている。さらに,有名私立大学が多く,独自の予算による研究が盛んに行われており,企業が大学と共同して行う研究も多い。

イギリスでは,目的別・領域別に構成された研究会議(the Research Councils)が助成を行っている。各研究会議は国の包括的目標に対してどのような研究を行うかについての計画書を提出し,それに則って各会議への予算割り当てが決定するため,明確に「選択と集中」が行われていると言える。一方で,日本の学術会議にあたる王立協会(the Royal Society)も科学者への助言や科学的助言を行っており,歴史的に一定の権威を確立しているため,自然科学分野の科学者の助言が科学政策に反映されやすい仕組みができているという点で,特徴的である。

ドイツは研究自体に対する助成よりも,研究者個人の育成に力点を置いている点で,特徴的である。ドイツ研究振興協会は,博士課程を修了した研究者に対して,1~3年間の個人研究プロジェクトへの助成を行う個人研究助成プログラムの実施や,ポスドクからの早期独立の支援や優秀な研究者への長期支援を行う若手研究者支援プログラムを行っている。一方で,優先領域プログラムと称して「選択と集中」に基づいた助成事業も行っている。

我が国の科研費事業は先に述べた通り,「選択と集中」を行う他の事業に対して,基礎から応用にわたる幅広い研究分野への助成を行うことを重視すると同時に,若手研究者の育成に取り組んでいる。経験や実績の無い若手研究者を積極的に支援することで,研究者の育成を目指すという目的のもと,「若手枠」が設定されてきた。しかし,イギリスの事例の様に,「選択と集中」を行いつつも一定の成功を収めていたり,アメリカ合衆国の事例の様に,基礎研究を重視する姿勢を明確に示した助成事業を,応用研究への助成事業と差異化して行ったりする方法が存在することは念頭に置かねばならない。また,ひとえに若手研究者を支援すると言っても,競争的資金によらないドイツの様な方法があることも忘れてはならない。真に科学者による自由な研究を推奨するのであれば,ドイツの様に科学者の研究環境の整備に努めるという方法は非常に理にかなっている。やはり,上にあげた様な基礎研究の軽視や採択率の低下による研究水準の低下という問題点は,文部科学省の政策の失敗と言わざるを得ないだろう。改革が行われてもなお,中途半端な結果となってしまっている点が残念である。

B. 問題の構造的分析

―科学と技術のつながりの視点から―

本来科学とは,人間の知的欲求を満たすためのものであり,そこには技術への転換を必ずしも含意しないものである。しかし,科学が技術や社会に接近するにつれて,科学と技術は一体なものとみなされるようになった。さらに,近年では技術の発展が急速に進むことで科学の技術化が促進され,科学が我々の生活が密接に関係するものとなっている。それゆえ,我々は科学の進歩によって我々の生活が改善されることを望み,技術転用を見据えた科学研究を望むようになった。ブラックホールの撮影に取り組む研究よりも,室内のどこでもワイヤレス充電ができる技術を研究の方が望まれるのである。科学が本来の目的で行われていた時代と異なり,現代の応用研究が重視される現象は,日常に科学が密接にかかわるようになった一種の時代の帰結であるとさえ言うことができるだろう。

一方で,政府は国民の支持を得なければならない。政府は国民の支持を得るために,国民の3割を占める高齢者への福祉政策などに予算を割き,18歳人口の5.5%に満たない大学院生を高等教育無償化の対象から外す。国民の関心が基礎的な科学研究に向かない以上,政府は科学研究に予算を割くことができない。限られた予算を配分するために,科研費は競争的資金とならざるを得ない。結果的に採択率25%という状況に陥り,応用研究と異なり他のスポンサーを期待できない基礎研究や人文社会科学にとって,あまりに厳しい研究環境となっている。また,大学交付金にも競争的資金の仕組みが入ろうとしている。研究者はクラウド・ファンディングなど,国家の助成に頼らない研究を模索しているが,それでもやはり安定した資金に基づいて地道に基礎研究を行うには国家の助成が欠かせないのである。

C. 政策としての改善策

以上を踏まえると,これからも国家の科学政策の役割は,特に基礎研究において重要であることは間違いない。そして,以下の3点,「国民の意識改革」,「科研費の目的と制度の見直し」,「財源の確保」が必要であると考える。

我々は,科学の受益者である。その利益は物質的利益に限らず,文化的利益も含まれる。科学研究を支えることで,仮に直接的な技術転用の可能性が無くても,我々の生活は豊かになり得る。何のために科学研究を助成するのか,国民がそれを理解することで,科学研究助成事業が支持率へとつながり,国家は科学研究を助成するようになる。もちろん,そこでは科学の利点のみを強調するのではなく,トランス・サイエンス問題なども含めて,科学について考える力を養う必要がある。科学に関心を向けることは,研究者の育成の面でも大いに役立つはずである。

次に,現状の科研費は,研究者の自由な発想に基づいて行われる学術研究を助成の対象としており,基礎研究から応用研究まで,幅広い研究を対象に助成が行われている。しかし,審査段階で学術的価値ないし技術的応用可能性に乏しいと見なされたものは競争の中で落とされ,特に基礎研究は科研費が取れないと進めることが困難である。これが「選択と集中」が無意識であれ科研費事業で行われており,悪影響をもたらすと言われている原因であるため,科研費はその目的を,他の助成事業で対象とならない様な基礎研究への助成を重視する方向に転換すべきである。さらに,他の助成事業と差別化を図るため,競争的資金という形をやめて,審査はあくまで形式的なものに留め,真に研究者が自由な発想に基づいて研究を行えるようにすべきである。また,近年は若手研究者の育成を目指す制度が導入されているが,ドイツの様なさらに積極的な助成が行われてもよいではないだろうか。

上の問題は,採択率25%となるような財源で行うことは難しい。確かに,政府は福祉政策などに予算を割かねばならず,科学研究に割り当てられた「限られた予算」においては,科研費の制度についてこれ以上の向上を望むのは難しい。しかし,ここで国家が科学研究を助成する理由に立ち返ってみよう。1点目の意識改革の段落でも述べたが,科学研究が進むことで,国民の生活は豊かになる。だからこそ,国家は科学技術を助成する。しかし,ここで厄介な問題が浮上する。科学研究の結果が出て,さらに国民がそれにより利益を得られるのは数十年後,ないしは数百年後となる可能性すらある。特に,直ちに技術転用が可能な訳ではない基礎研究の成果の受益者は,我々ではない未来の国民である可能性が高いのだ。それでも,基礎研究はいつか役に立つ可能性があるからこそ,国家は好奇心で研究を行う研究者を支援するのである。実は,国家が現在の国民から徴収した税金を用いて社会福祉政策を行うことは,直ちに利益に結びつかない基礎研究に投資するよりも理にかなっている。 社会福祉政策ならば,納税者と受益者を同一化することができ,納税者たる国民が政府を支持することにつながるからだ。納税者と受益者の世代が異なる様な事業は,本来積極的に行われるものではない。我々にとって,自分の生活の向上と比べたら,日本の未来はそこまで重要なことではないのだ。

そこで,私は「科学国債」の発行を提案したい。国債とは,国家が証書を発行することで行われる,実質的な借金である。これまでも,高等教育の無償化を念頭に置いた「教育国債」が財務省や自民党内部でされてきたが,財政事情の悪化や世代間の不平等を理由に実質的に議論されることが無かった。日本では原則禁止されている,いわゆる赤字国債と同じ考え方をされていたのである。しかし,科学,特に基礎研究に対する投資は,応用研究の基礎となって技術転用がなされれば大きな便益が見込まれるが,十分な資金が必要であり,その受益者が長期にわたるものであるという点で,現在発行が認められている「建設国債」と同様に,将来の世代がその負担を背負うことは十分妥当性をもつということができる。そして,もし「科学国債」が発行されれば,その資金は科学に関連する事業に使徒が限定されるため,福祉政策などに圧迫されることなく,潤沢な予算を科学研究助成や教育(研究者育成など)に費やすことができる。現在政府の支出する競争的資金の総額が約5,000億円であるが,建設国債が約6兆円であることを考えると,国債の発行は十二分な財源となり得る。もちろんそれは,科学と制度の接近を促進することとなるため,それに伴う弊害を阻止する必要があるが,この点は現状の日本の科研費配分システムや行政と切り離されて法人化された大学組織によって回避することができるだろう。むしろ,国債発行によって人々の関心が科学に集まるという効果すら期待できる。

4. 結論

ここまで長々と論じてきたが,現在の科研費制度は様々な検討や試行錯誤の結果であることは認めなければならない。一般に言われているような「選択と集中」に起因する問題がすべてであるとは一概に考えることができず,むしろそもそもの財源不足,国民の科学に対する意識の低迷が問題の根底にあり,現状の科学政策のままでは,問題の改善を見込むことができない点は論じてきた通りである。さらに,IT化など,時代の流れに伴って,この問題はさらに悪化しているように思われる。だからこそ,Society 5.0の時代において,科学と技術の関係をもう一度とらえなおし,新たな視点から科学政策について考えねばならないのではないだろうか。

「科学国債」などはあくまで一つの案に過ぎない。正直に言うと,案自体は斬新なものでも何でもない。実は過去に財務省の一部で議論されたことがあったが,結局表に出ることが無かった幻の案であるとの噂まである。しかし,それでも科学と技術の関係から考えると,「科学国債」は一つの結論として出てしまうのである。重要なのは,これまで「科学技術」として議論されてきたものを,その意味を踏まえて「科学」と「技術」に切り離して考えることで,科学者が再三主張してきた基礎研究の意義について理解することができ,現実的かつ効果的な議論をすることが可能であるということである。文系が科学技術基礎論を学ぶ必要性についても,ここに見出すことができよう。

5. 参考文献他

(webページの最終閲覧日はすべて2019年7月27日)

・児島将康(2015)『科研費獲得の方法とコツ改訂第4版』羊土社

・遠藤啓(2011)『新訂わかりやすい科研費』ぎょうせい

・塩満典子,室伏きみ子(2008)『研究資金獲得法』丸善株式会社

・日本経済新聞2019年4月13日朝刊「科学研究、選択と集中の代償」

・科学技術・学術政策研究所「『論文データベース(Web of Science)と科学研究費助成事業データベース(KAKEN)の連結による我が国の論文産出構造の分析』[調査資料-237]の結果公表について」

・文部科学省 「学術分科会(第39回) 配付資料」

・文部科学省 「第9期研究費部会(第8回) 配付資料」

・日経ビジネス 「難点が多すぎる『教育国債』というアイデア」

・zakzak by 夕刊フジ 「研究費不足に悩む大学関係者が『教育国債』を否定する不可解、財務省への忖度か知的退廃か」

・2019年度Sセメスター科学技術基礎論Ⅱスライド,ノート(特に第3,4回)

・同科学技術基礎論Ⅱ第10回グループディスカッション