記事一覧

世界を受信するメディアとしての身体

「オンラインで画面越しだと、こちらの身体感覚が相手に伝わりにくい」と勝手に考えていませんか?

振付家・ダンサー砂連尾 理(ジャレオ オサム)さんのワークショップで、画面越しなのに、相手の身体感覚が、私の身体感覚と共鳴し合う不思議な体験をし、私は考えを変えた。砂連尾さんの言葉「世界を受信するメディアとしての身体」の通り、確かに私の身体が「受信するメディア」になったのを感じたのだ。

ワークシ

『アートとは、違う感性、多様な感性のプラットフォームである』

オラファー・エリアソンのアートの定義が好きだ―『アートとは、違う感性、多様な感性のプラットフォームである。アートそのものには力がないが、プラットフォームでの「自分の声が尊重されている」という身体的な実感が「私の行動には意味がある」という思いにつながっていく。社会的なつながりが力となる。(NHK日曜美術館2020.8.16/ときに川は橋となる・東京都現代美術館~2020.9.27)』・・・そこから

もっとみる自閉症の人はなぜ電車が好きなのか(奥平俊六さんの著書より)

奥平俊六さんは、自閉症児の託児に数多く携わり、これまでに学童期までの自閉症児をのべ1000人以上みてきた日本絵画史の専門家である。そして二男をレイルマン・ダダとよび「電車好きの明るい自閉症児」と紹介している。奥平さんは、「自閉症の人は電車をみる前から、電車が好きなのである」という。それはなぜか。自閉症の特性と合わせて以下のように論じている。(「自閉症の人はなぜ電車が好きなのか」は、「芸術と福祉―

もっとみるコロナ禍で、ひきこもりの専門医斎藤環が探る「多様な感受性、認容性に配慮した繊細さ」

精神科医斎藤環が、ひきこもりの専門家ならではの視点で、コロナ禍で生まれた「オンライン」という距離、暴走する正義などを社会が新たに体験している今こそ「個人がもつ感受性、認容性は多様であり、それを・・・もっと繊細な配慮ができる社会に向けて回復していく手順」を探るチャンスだ、として以下のように述べている。(2020年8月1日毎日新聞)

【視点1 対面に潜む暴力。許容度には差がある】

オンラインでの

ダイバーシティのもっと先へ

ダイバーシティ。言葉にすると「多様性のある社会」。もっと腑に落としたいと思っていた時、熊谷晋一郎先生の文章「障害のある子どもたちのこと』(日本財団DIVERSITY IN THE ARTS PAPER4)に出会った。原文を読んでいただきたいが、自らの問題意識に引き寄せてまとめてみたい。(熊谷先生プロフィール:東京大学先端科学技術センター准教授、小児科医。新生児仮死の後遺症で脳性マヒに。以後車いす生

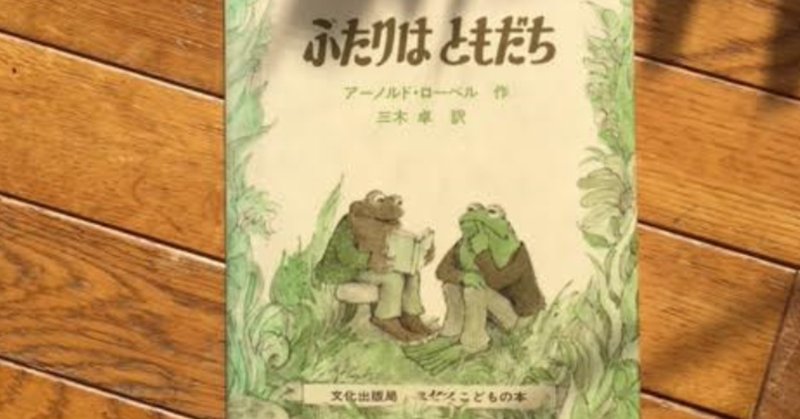

もっとみるアートプロジェクトからみた「がまくんとかえるくん」

アーティスト藤浩志さんは、「がまくんとかえるくん」の「おはなし」と「おてがみ」を取り上げ、アートプロジェクトを次のように説明しました。◆「おはなし」は、がまくんは、病気のかえるくんのために七転八倒してお話を思いつこうとするのですが、とうとうぐわい悪くなってしまい、今度は元気になったかえるくんが、がまくんの「おもいつこうとする必死さ」を物語として語ってあげる、というお話です。

◆藤さんは「出来上が

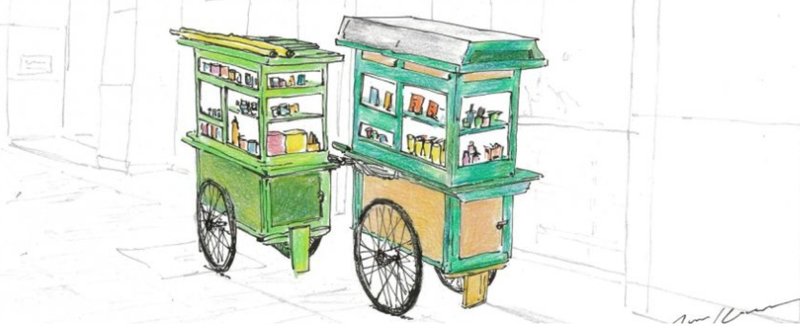

スターバックスコーヒーのアートプロジェクト at 銀座

「人々の心を豊かで活力のあるものにするためにーひとりのお客様、一杯のコーヒー、そしてひとつのコミュニティから」を企業ミッションとするスタバが、創業(1996年)地の銀座で「いま、アーティストはどうあるべきか?いま企業はどうあるべきか?」を掲げて、アーティスト北澤潤さんと組み、アートプロジェクト「FIVE LEGS Project」に取り組んだ。そのプロジェクト最終日3月20日に銀座マロニエ店2階で

もっとみる15分のアートプロジェクト

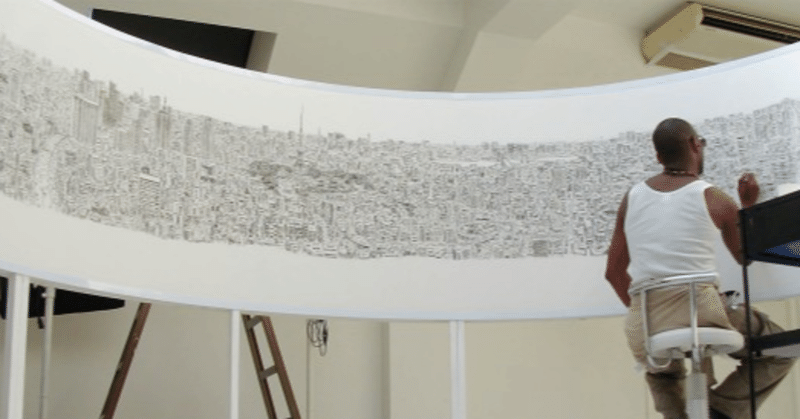

5月の連休、強い日差しの2日間、東京都の主催で、パラリンピックを身近に体感する祭典2017NO LIMITS SPECIALが上野公園大噴水広場で開催された(銀座同時開催)。その一角に、知的障害者とアーティストとの交流、相互作用を入口としながら、異なる背景や習慣をもった人々が関わり合い、様々な「個」の出会いを生み出すアートプロジェクト「TURN」のテントが設置された。

狭いテントの密度の濃いアー

「思い込み=マインドセット」をTURN

「2020東京オリンピックパラリンピックは、思い込み=マインドセットをかえるラストチャンス」。これは太下義之さん (三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社芸術文化政策センター長)のアジテーションであり、「マインドセットを変える」ことが太下さんの TURNなのだ。「マインドセット」とは何かを、2011.3.11「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告書」(国会事故調と略すらしい)の「は じ

もっとみる他人事を自分事にする設計図

Nadegata Instant Partyのアートマネージャーの野田智子さんの言葉。『もし誰かに「アートマネージャーに必要なことは何か」と尋ねられたら「プロジェクトを〝自分事”にできることと〝他人事”にできるバランス感覚」と今なら答えるだろう・・・あるときは自分事にしてみたり、またあるときは他人事にしてみたり、これらのふたつの視点を行き来することで、アーティストとの対話が成立したり、アイデアの種

もっとみるグローバル化は、まず身体から!

ブラジルのファベーラ(スラム)、モンチアズールを拠点として30年 以上にわたりボランティア活動をしてきた小貫大輔さん(東海大学教養学部国際学科教授)からのメッセージはこんな感じだ。・・・・・『まだつくりかけだから、ゼロから自分たちでつくるのが当たり 前。「面白いからやる。」「心が開いていて、人との距離が近い。」そんなブラジルから日本人を見ると、自分で 自分を縛っているよう。もっと心を解放しよう!』

もっとみる「私があなたにTURNする」

この言葉からドミニク・チェンさんは思考とトークを始める。「シンギュラリティ:人工知能から超知能へ」の翻訳者で情報学研究者、縦横無尽な論客、ドミニク・チェンさん(1981 年生まれ)を触発し、でてきた言葉たちをいくつかに分類して見出しをつけて紹介する。(「私があなたにTURNする7日間」日比野克彦と多彩なゲストを迎えたトークシリーズ・平成28年6月17日(金)〜23日(木)19時アーツ千代田3331

もっとみる