おまけ話4 こどもの便秘の話 おむつ外れたら終わり…じゃないよ!

今日はお子さんの便秘に悩む親御さんたち必見!

こどもの便秘のお話です。

突然ですがみなさん、「ウンチ」と「ウンコ」の違いは分かりますか?

実は

「ウンチ」は肉や魚などの蛋白質が消化吸収を経て 排泄されたもの

「ウンコ」は野菜や穀物のみが消化吸収を経て 排泄されたもの

と定義されているので、普通人間はウンチをするということになります。

一切の殺生をせず、野菜しか食べない人はウンコをしますけど。

ということで、僕の記事は基本的に「ウンチ」に統一です。

実はこれを読んでいる人の中にも、便秘で困っている人は多いはずなんです。

なぜならその頻度!

実に、「小学生の3人に1人は便秘症である」というデータがあるんです。

ちなみに便秘症とは「1週間に3回以上の十分な量の排便がない状態」と定義されます。

約2日に1回ですね。便にしても、コロコロのウサギの糞みたいなのが出るときはカウントしません。

ブリストル排便スケールで1番の便というやつですね。

(下図、ウンチの硬さを示すブリストル排便スケール 参照)

この便秘症。

赤ちゃんの頃から段々と頻度が増していきます。

赤ちゃんの頃から1回も自力でウンチが出せない子もいますが、そういうお子さんは「ヒルシュスプルング病」などの病気を疑います。

人間はみんな赤ちゃんの頃は自力で排便の調節はできません。

いわゆる「垂れ流し」ってやつですね。だからみんなおむつです。

しかし、次第にウンチを出す前に感じ取ることができるようになり、「トイレに行く!」と主張するようになり、トイレでいきんで排便できるようなります。

「おむつ外れ」というやつです。

しかし!おむつが外れたらもう一人前…なのでしょうか?

それが、違うんです!

便が肛門近くにやってくると、直腸の壁が引き延ばされます。そうすると、「便意」を感じます。

そして、トイレでいきむ。

これらを全てひっくるめて「排便機能」と呼びますが、この機能が大人並みになるのは小学校高学年ごろと言われています。

10~12才。

では、おむつ外れしたばかりの子どもの排便をしっかりチェックしていないと何が起きるのか。

便こらえです。

みなさんもあるでしょう。

ウンチが出るのを我慢したことが。

とても小さい子では、トイレに行くよりも遊びを優先させて我慢することがあります。

そして小学生では、「学校でウンチをしたくない(特に男子に多い)」という理由で我慢します。

そして何度も何度も我慢を繰り返していると…

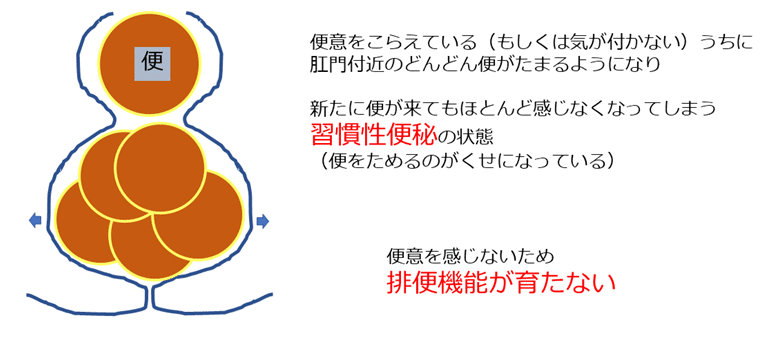

便がおしりの近くにたまっているのが普通の状態になってしまい、新たに便がやってきても直腸の壁が引き延ばされないため、感じることができません。

だから便意を感じない。

これが習慣性便秘の状態です。

そして先ほど言ったように、排便機能が育つのは小学校の高学年にかけて。

この時期に「便意を感じない」状態が続くと、恐ろしいことに

排便機能が育たないままに大人になってしまうのです。

これが、大人になって「1か月に1回しか便が出ません」とか「腸を洗ってます」とか言う人の原因であると言われています(元々病気の人もいるので全員ではありません)。

でも、こんな絵だけで説明されても、「ホントかなぁ…?」と思うかもしれません。

はい、僕は専門の医者ですから、証拠をお見せしましょう。

これは便秘症をこじらせ、遺糞症になってしまったお子さんの、直腸を造影したレントゲン写真です。レントゲンで白く映る造影剤をおしりから入れたチューブから注入して、腸を撮影してみると、おなかの半分以上が便でいっぱいになっていますね。

念のため言っておきますが、この子は元々なんの病気もありません。普通の子です。

でも、便をこらえているうちに便意を感じにくくなり、

2-3日に1回の排便だったのが、次第に1週間に1回になり…

満足に便が出ていないのを更に放置(親が気が付いていなかった)していると、こんな風になるんです。

もうこうなるとこんなでっかいウンチはおしりから自然と出ません。硬いですからね。

麻酔をかけて眠らせて、おしりに指やスプーンを入れて便をかき出してあげる、「摘便」という処置が必要になります。かわいそう…。

でも、たまっている便を出さないことには治療は始まりませんので。

便秘の治療の目標はT(ためない)、D(出し切る)、K(硬くしない)の3つであるとされています。

まずはしっかり便を出し、その後ためないようにするのです。

そのためには、浣腸治療はとっても大事になります。

毎日浣腸することも非常に多くあります。

ここで強調しておきたいのは、

浣腸はクセにはなりません!!!

ということです。

古い考えや、迷信を信じる方の中には、「浣腸ばっかりしているとクセになって、浣腸しないと便が出なくなる」とか、「浣腸すると栄養が流れ出る」とか言う方がいます。

そんなことはありません。

現在「便秘で便が出ないのがクセになっている」のです。

僕がこうやってコラムに書いているようなことは、最近では多くの小児科、小児外科医に知られるようになってきましたが、まだまだ知らない方はたくさんいます。

このような「赤ちゃんからはじまる便秘問題」に関しては、昔から中野先生を始めとした先生方が取り組んでこられ、治療が現在まで進んできています。

もっと深く知りたい方は書籍の購入をおすすめします。

小児の排便機能を育てるのは、とても長い道のりです。

おむつが外れたら終わりではありません。

小学生までのうちは、自分の子どもが「ちゃんと便が出ているのか」をきちんとケアしてあげましょう。

参考

排便機能Webカンファレンス 講演

「小児の肛門疾患と排便機能評価」